第18回午前の過去問

国試第18回午前:第1問

インフォームドコンセントなしで検査・治療を進めてよいのはどれか。(医学概論)

国試第18回午前:第2問

国家資格でないのはどれか。(関係法規)

国試第18回午前:第3問

保健所の業務はどれか。(公衆衛生)

国試第18回午前:第4問

二次予防に含まれるのはどれか。(公衆衛生)

国試第18回午前:第6問

我が国の医療保険制度について正しいのはどれか。(関係法規)

国試第18回午前:第7問

臨床工学技士の業務で正しいのはどれか。(関係法規)

国試第18回午前:第14問

循環障害について正しいのはどれか。(病理学概論)

国試第18回午前:第15問

皮膚癌の原因となるのはどれか。(病理学概論)

国試第18回午前:第16問

再生能がほとんどないのはどれか。(病理学概論)

国試第18回午前:第17問

血清アルブミン値が低下するのはどれか。(病理学概論)

国試第18回午前:第18問

スパイロメータで測定できないのはどれか。(呼吸器学)

国試第18回午前:第26問

正しい組み合わせはどれか。(腎・泌尿器学)

国試第18回午前:第32問

DICについて誤っているのはどれか。(血液学)

国試第18回午前:第34問

ワーファリンの効果を弱めるのはどれか。(血液学)

国試第18回午前:第38問

心臓のポンプ機能を補助するために用いるのはどれか。(麻酔・集中治療医学)

国試第18回午前:第40問

パルスオキシメータについて誤っているのはどれか。(麻酔・集中治療医学)

国試第18回午前:第41問

血液ガスについて誤っているのはどれか。(麻酔・集中治療医学)

国試第18回午前:第44問

降圧薬として用いられるのはどれか。(臨床薬理学)

国試第18回午前:第45問

麻薬性鎮痛薬はどれか。(臨床薬理学)

国試第18回午前:第55問

血液計測で誤っているのはどれか。(生体計測装置学)

国試第18回午前:第56問

呼吸機能検査について正しいのはどれか。(生体計測装置学)

国試第18回午前:第57問

光起電力効果を用いて測定するトランスデューサはどれか。(生体計測装置学)

国試第18回午前:第58問

正しい組み合わせはどれか。(生体計測装置学)

国試第18回午前:第62問

パルスオキシメトリについて誤っているのはどれか。(生体計測装置学)

国試第18回午前:第63問

誤っている組み合わせはどれか。(生体計測装置学)

国試第18回午前:第64問

スワンガンツカテーテルで測定しないのはどれか。(生体計測装置学)

国試第18回午前:第76問

臨床工学技士の業務と責任について正しいのはどれか。(医用治療機器学)

国試第18回午前:第77問

同じ吸収線量で生体への作用が最も強い放射線はどれか。(医用機器安全管理学)

国試第18回午前:第78問

エネルギーの生体作用について正しいのはどれか。(医用機器安全管理学)

国試第18回午前:第79問

レーザ安全について正しいのはどれか。(医用機器安全管理学)

国試第18回午前:第80問

正しいのはどれか。(医用機器安全管理学)

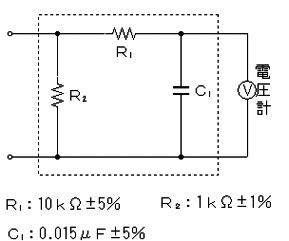

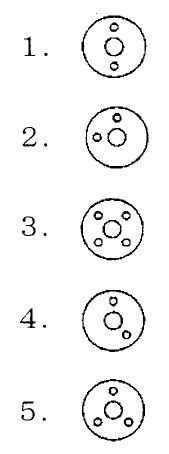

国試第18回午前:第82問

電気的安全について正しいのはどれか。(医用機器安全管理学)