第12回午後の過去問

国試第12回午後:第7問

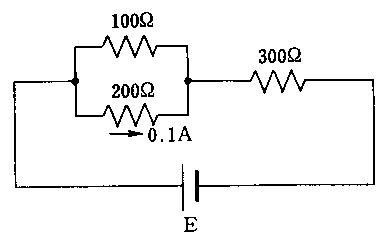

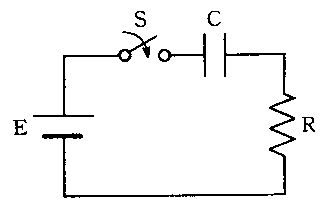

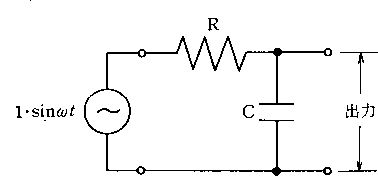

図の回路で入力電圧が $\sin{\omega{t}}$ のときの出力を $ A=\sin{\left(\omega t+\varphi\right)}$とすると正しいのはどれか。

1:$ A=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega CR)^2}}\bullet\varphi=0$

2:$ A=\sqrt{1+(\omega CR)^2}\bullet\varphi=0$

3:$ A=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega CR)^2}}\bullet\varphi=-{tan}^{-1}{\omega}CR$

4:$ A=\sqrt{1+(\omega CR)^2}\bullet\varphi=-{tan}^{-1}{\omega}CR$

5:$ A=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega CR)^2}}\bullet\varphi={tan}^{-1}{\omega}CR$

国試第12回午後:第8問

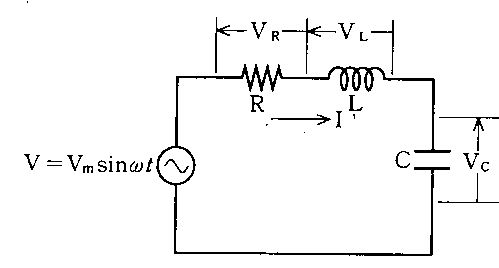

図のRCL回路に交流電圧を印加したとき正しいのはどれか。ただし、VR、VL及びVCはそれぞれR、L及びCで生じる電圧降下である。

a:$ \omega L>\frac{1}{\omega C}$のとき電流Iの位相はVより遅れる。

b:$\frac{1}{\omega C}>\omega L$のとき回路は容量性を示す。

c:共振時の角周波数ωは$\frac{1}{\sqrt{LC}}$で表される。

d:共振時にはI=0である。

e:共振時にはVL=0かつVC=0である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第12回午後:第30問

誤っているのはどれか。

1:PACSは大量の医用画像をディジタル化して保管し、必要時に検索し得るシステムである。

2:PACSではデータ圧縮や高速伝送に関する技術が必要である。

3:計量診断学には判別分析法などの多変量解析が応用されることがある。

4:医用画像をディジタル化した際のデータ量は白黒画像もカラー画像も同じである。

5:エッジ・エンハンスメントは医用画像処理において有用である。

国試第12回午後:第42問

吸気ガスの加湿について正しいのはどれか。

a:水蒸気圧が37°Cで47mmHgを示すときは相対湿度は100%である。

b:人工鼻による加湿では患者呼気中の水分を利用している。

c:回路内に凝結水が認められるときの吸気ガスの相対湿度はほぼ100%である。

d:ウォータートラップは呼気側に取り付ける。

e:ホースヒータ付き加温加湿器では貯水槽温度はホースヒータより低くする。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第12回午後:第45問

人工呼吸中血液の酸素化が適切かどうかを判断する指標はどれか。

a:動脈血酸素分圧(PaO2)

b:動脈血酸素飽和度(SaO2)

c:呼気終末二酸化炭素分圧(PETCO2)

d:動脈血二酸化炭素分圧(PaCO2)

e:1回換気量

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第12回午後:第46問

膜型肺について正しいのはどれか。

a:シリコーン膜は均質膜である。

b:多孔質膜では血液と酸素との直接接触はない。

c:気泡型肺より溶血が多い。

d:膜面積は成人の肺と同じである。

e:中空糸型人工肺には内部灌流型と外部灌流型とがある。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第12回午後:第47問

体外循環中の血液について正しいのはどれか。

a:ローラポンプの圧閉度は溶血と関連が深い。

b:赤血球は陰圧より陽圧に対して損傷を受けやすい。

c:胸腔内血液吸引ラインでの空気混入は溶血を減少させる。

d:血小板数は変化しない。

e:血漿蛋白の変性が起こる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第12回午後:第48問

人工心肺の血液ポンプについて正しいのはどれか。

a:ローラポンプは拍動流ポンプである。

b:ローラポンプの圧閉試験は入口と出口に2mの水位をつける。

c:遠心ポンプは円周方向の口から血液を吸引し、中心の口から吐出する。

d:遠心ポンプは無拍動流ポンプである。

e:遠心ポンプでは後負荷の増加に伴って流量が減少する。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第12回午後:第49問

体外循環について正しいのはどれか。

a:希釈体外循環の希釈率は20~30%が普通である。

b:純酸素に二酸化炭素を5%加えることがある。

c:活性化凝固時間(ACT)は100~200秒に保つ。

d:プロタミンの過剰投与によって血液凝固時間は正常より短縮する。

e:プロタミン投与量は初期ヘパリン投与量の1.5倍を目安とする。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第12回午後:第50問

体外循環について誤っているのはどれか。

a:低体温は血管を拡張させる。

b:低体温は組織の酸素消質量を低下させる。

c:低体温は血液粘度を増加させる。

d:血液希釈は血液粘度を低下させる。

e:血液希釈は末梢血管抵抗を上昇させる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第12回午後:第51問

人工心肺を用いた開心術について正しいのはどれか。

a:軽度~中等度の低体温も併用される。

b:血液希釈法の限界はヘマトクリット値25%である。

c:心停止液にはCa2+を用いる。

d:心筋保護のために局所加温が行われる。

e:回路に血液を全く充填しない方法が行われる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第12回午後:第52問

人工心肺による体外循環中に溶血の原因とならないのはどれか。

1:過度の吸引

2:送血カニューレにおけるジェットの形成

3:熱交換器における加熱のしすぎ

4:使用血液の血液型不適合

5:リンゲル液による過剰の血液希釈

国試第12回午後:第53問

IABPについて正しいのはどれか。

a:バルーンは空気で膨らます。

b:心臓の収縮期に収縮させる。

c:心臓の拡張期に冠動脈血流量を増加させる。

d:他の補助循環と併用されることはない。

e:流量補助を目的とする補助循環である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第12回午後:第54問

体外循環の適応とならないのはどれか。

1:完全房室ブロック

2:ファロー四徴症

3:心臓弁膜症

4:胸部大動脈瘤

5:心室中隔欠損症

国試第12回午後:第55問

PCPS(percutaneous cardiopulmonary support)について正しいのはどれか。

a:膜型肺が含まれる。

b:ベッドサイドで施行できない。

c:動脈から脱血して静脈へ送血する。

d:全身麻酔を必要としない。

e:開鎖回路で行える。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第12回午後:第56問

拡散を駆動する原因はどれか。

1:温度差

2:濃度差

3:浸透圧差

4:電位差

5:圧力差

国試第12回午後:第58問

1mmol/l のブドウ糖溶液、NaCl溶液及びCaCl2溶液のそれぞれの浸透圧(mOsm/l) はどれか。ブドウ糖溶液,NaCl溶液,CaCl2溶液

1:1, 1, 1

2:1, 2, 1

3:1, 2, 2

4:1, 2, 3

5:2, 2, 3

国試第12回午後:第59問

分子量の順番で正しいのはどれか。

1:尿素 < アルブミン < β2ミクログロブリン < ビタミンB12

2:尿素 < ビタミンB< β2ミクログロブリン < アルブミン

3:尿素 < β2ミクログロブリン < ビタミンB< アルブミン

4:ビタミンB< β2ミクログロブリン < 尿素 < アルブミン

5:β2ミクログロブリン < ビタミンB< アルブミン < 尿素

国試第12回午後:第65問

血液浄化療法用吸着材と適応疾患との組合せで正しいのはどれか。

a:活性炭 ―――――-------- 急性薬物中毒

b:デキストラン硫酸結合多孔質ビーズ ――---- 敗血症

c:ポリミキシンB固定化線維 ―――------- 高脂血症

d:フェニルアラニン固定化ポリビニルアルコールゲル――― 悪性関節リウマチ

e:トリプトファン固定化ポリビニルアルコールゲル――― 重症筋無力症

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第12回午後:第79問

誤っているのはどれか。

1:毛細血管中の流れは層流である。

2:レイノルズ数が約2000を超えると層流から乱流へ変わる。

3:血液はニュートン流体である。

4:生体組織は粘性と弾性をあわせもつ。

5:生体組織の弾性はヤング率で表される。

国試第12回午後:第83問

50~60Hzの交海電流を1秒間通電した場合の離脱限界電流(mA)はどれか。

1:0.01~0.02

2:0.1~0.2

3:1~2

4:10~20

5:100~200

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回