第17回午後の過去問

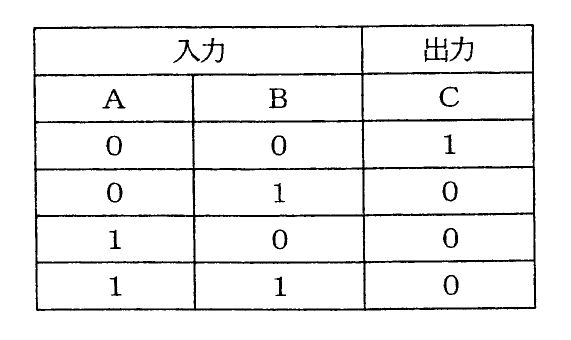

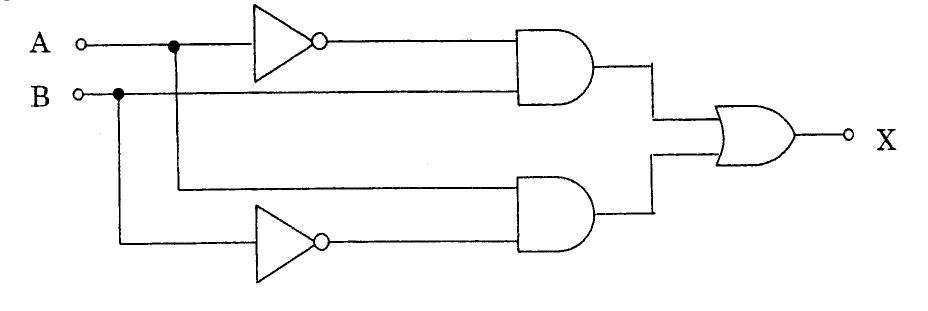

国試第17回午後:第20問

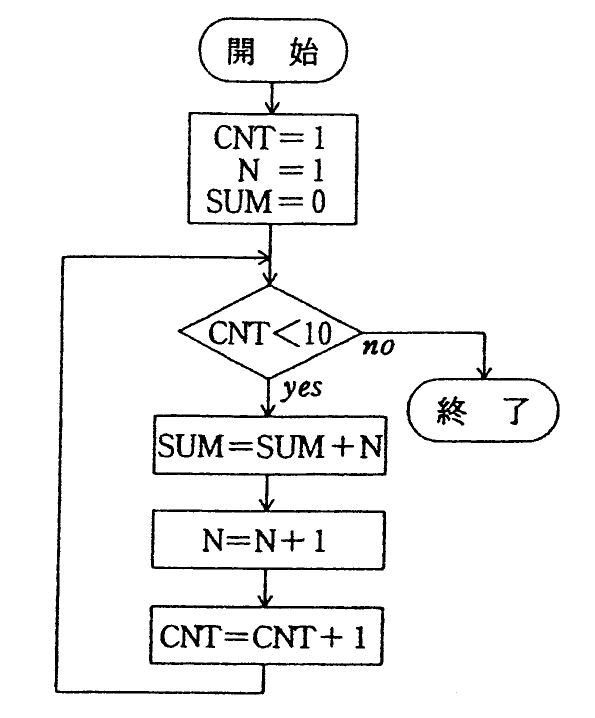

図の出力として正しいのはどれか。

1:$X=\overline {A}\cdot \overline {B}+A\cdot B$

2:$X=\overline {A}\cdot B+A\cdot \overline {B}$

3:$X=\left( A+B\right) \cdot \left( A+\overline {B}\right) $

4:$X=\left( \overline {A}+B\right) \cdot \left( A+\overline {B}\right)$

5:$X=\overline {A}\cdot \left( A+B\right) +B\left( \overline {A}+\overline {B}\right)$

国試第17回午後:第26問

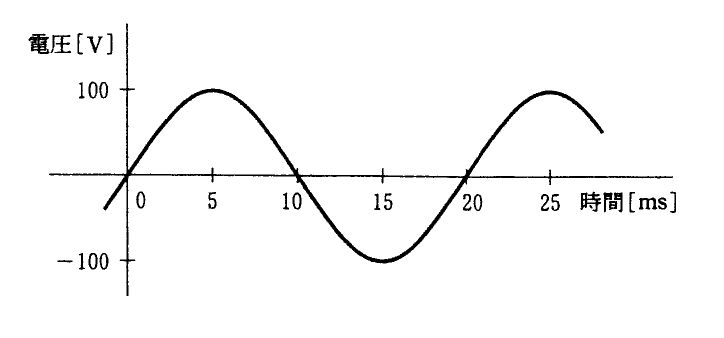

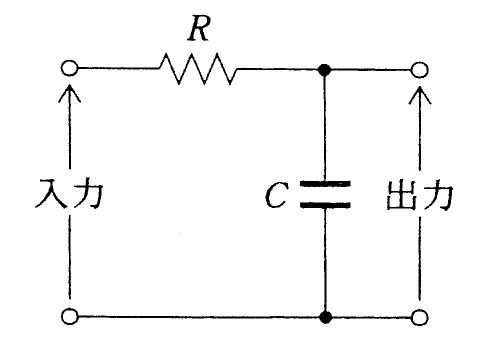

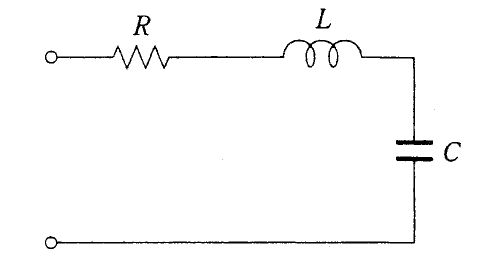

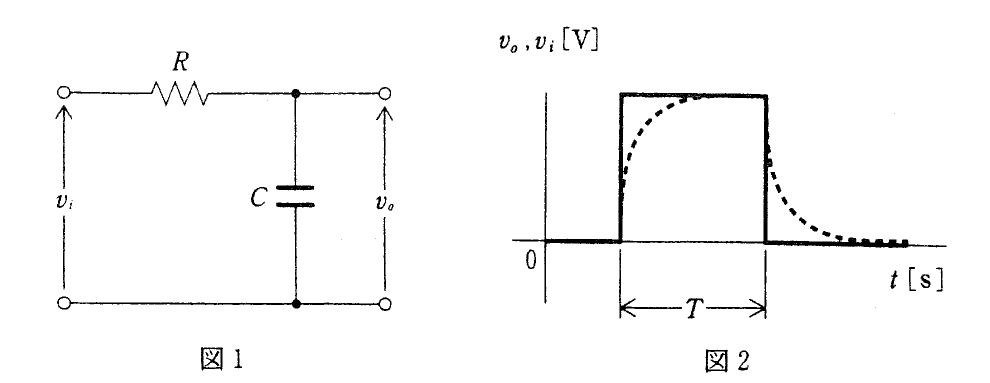

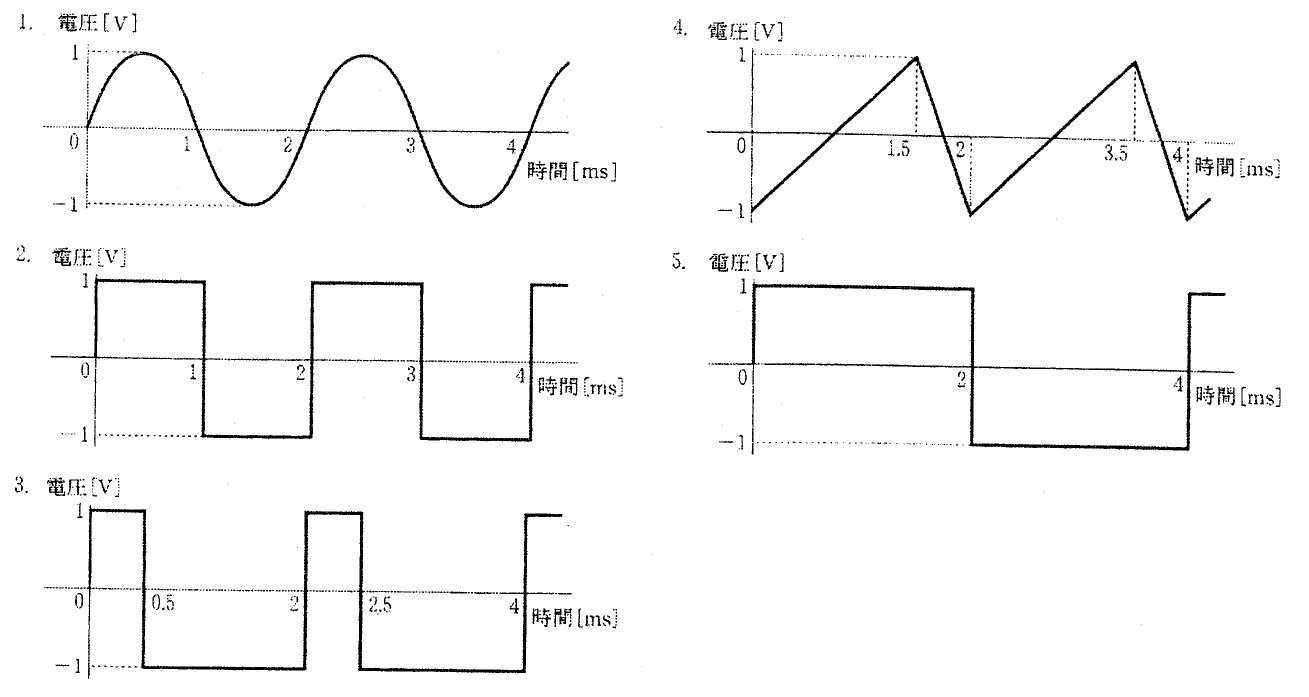

信号処理について正しいのはどれか。

a:50Hzの雑音を除去するには遮断周波数25Hzの高域(通過)フィルタを用いる。

b:角周波数ωと周波数fとの間の関係はf=2πωで表される。

c:不規則雑音に埋もれた信号を1000回加算平均すると雑音成分はもとの1/√1000になる。

d:時系列信号の周波数成分を知るにはフーリエ変換が有効である。

e:時系列信号のAD変換では標本化の前に量子化を行う。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第17回午後:第47問

遠心ポンプについて正しいのはどれか。

a:末梢血管抵抗の変動によって流量が変化する。

b:流量を回転数から算出できる。

c:ローラポンプより溶血しやすい。

d:空気を体内に送り込む危険性がローラポンプより少ない。

e:脱血の際に過度の陰圧を生じない。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第17回午後:第48問

膜型人工肺について誤っているのはどれか。

a:内部灌流型では中空糸内径を細くすると流量抵抗が増す。

b:気泡型より血液損傷が少ない。

c:均質膜の人工肺ではガス側へ血漿が漏れる。

d:多孔質膜には親水性のものが用いられる。

e:多孔質膜では表面張力によって血液と気体の間の界面が保たれる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第17回午後:第49問

人工心肺に用いる熱交換器について誤っているものはどれか。

1:42°C未満の温水を流す。

2:送血温は灌流水の温度と流量で調節する。

3:金属製より樹脂製が多く使用されている。

4:深部温と送血温との差に注意して冷却する。

5:人工肺一体型では回路の単純化が図られる。

国試第17回午後:第50問

人工心肺による体外循環中に溶血の原因とならないのはどれか。

1:過度の吸引

2:送血カニューレにおけるジェットの形成

3:熱交換器における加熱のしすぎ

4:使用血液の血液型不適合

5:等張電解質溶液による過剰の血液希釈

国試第17回午後:第51問

人工心肺による低体温体外循環中に血液を希釈する目的として正しいのはどれか。

a:空気塞栓症を予防する。

b:血液の粘度を下げる。

c:組織灌流を良好にする。

d:使用血液量を節減する。

e:生体の酸素需要を促進する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第17回午後:第52問

貯血槽について誤っているものはどれか。

1:循環血液量のバランスコントロールの役割を持つ。

2:脱血カニューレから吸引した気泡を除去する。

3:貯血量の低下は送血回路への気泡混入の危険を招く。

4:体外循環中の貯血量は一定である。

5:薬液の注入にも用いられる。

国試第17回午後:第53問

人工心肺による体外循環中のトラブル対応として誤っている組み合わせはどれか。

1:停電による人工心肺装置の停止 手動によるポンプ操作

2:人工肺のガス交換能低下 人工肺の交換

3:熱交換器の水漏れ 冷温水槽の交換

4:血液回路の破損 回路の交換

5:脱血カニューレの脱落 送血ポンプの停止

国試第17回午後:第54問

人工肺機能のモニタとして行う血液ガス分析の項目でないものはどれか。

1:pH

2:PaO2

3:SaO2

4:ACT

5:PaCO2

国試第17回午後:第55問

人工肺のガス交換性能を向上させるものとして誤っているのはどれか。

1:ガス透過抵抗の小さいガス交換膜を選ぶ。

2:血液の流れを不均一にして攪拌効果を上げる。

3:血液とガス側との分圧差を大きくする。

4:膜を厚くする。

5:膜面積を大きくする。

国試第17回午後:第56問

誤っているのはどれか。

a:IABPは大動脈収縮期血圧を上昇するように駆動する。

b:補助人工心臓は不全心のポンプ機能を代行する。

c:ECMOは膜型肺を用いた体外循環である。

d:PCPSは経皮的静動脈バイパスである。

e:HFVは呼吸補助を目的とした体外循環である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第17回午後:第59問

濃度が588mg/dlのNaCI(分子量:58.5)水溶液中のNa+の当量濃度で正しいのはどれか。

1:mEq/l

2:58.5 mEq/l

3:100 mEq/l

4:200 mEq/l

5:585 mEq/l

国試第17回午後:第65問

血液透析患者の院内感染で重要なのはどれか。

a:B型肝炎

b:C型肝炎

c:腹膜炎

d:ぶどう膜炎

e:MRSA感染症

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第17回午後:第72問

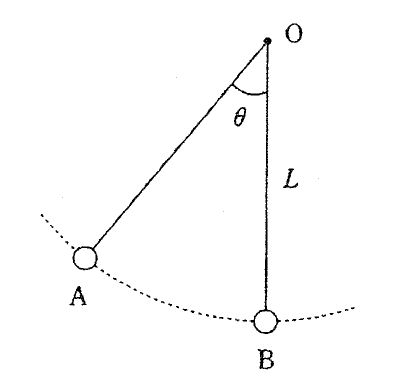

図のように点0に固定した長さLの軽い糸につけた小球をAの位置から静かに放したとき、小球が最下点Bを通るときの速さはどれか。ただし、gは重力加速度である。

1:$ gL\left( 1-\sin \theta \right)$

2:$ \sqrt {gL\left( 1-\sin \theta \right)$

3:$ \sqrt {2gL\left( 1-\cos \theta \right) }$

4:$ 2gL\left( 1-\cos \theta \right) $

5:$ \frac {1}{2}gL\left( 1-\sin \theta \right) $

国試第17回午後:第81問

交流電流(周波数<100kHz)が人体に流入する場合、正しいのはどれか。

1:人体内に定在波が生じる。

2:離脱電流とは刺激のために筋肉が弛緩してしまう電流閾値である。

3:周波数が高いほど感知電流は低い。

4:感知電流以下でも電流が直接心臓に流入すれば心室細動を発生し得る。

5:電流密度が等しい場合、筋組織は脂肪組織より大きなジュール熱を発生する。

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回