第11回午後の過去問

国試第11回午後:第7問

正弦波電圧(V sin2πft)について正しいのはどれか。

a:電圧の実効値はV/2である。

b:抵抗Rに電圧を印加したとき消費される平均電力はRV2/2である。

c:インダクタンスLのコイルに電圧を印加したとき、流れる電流の最大振幅はV/(2πfL)である。

d:静電容量Cのコンデンサに電圧を印加したとき、流れる電流の最大振幅は2πfCVである。

e:コンデンサに電圧を印加したとき、流れる電流の位相は電圧の位相と同じである。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第11回午後:第22問

jを虚数単位とするとき、複素数$\frac{1}{a+jb}$に等しいのはどれか。ただし、|a+jb|=Kとする。

1:$\frac{a}{K}-j\frac{b}{K}$

2:$\frac{a}{K}+j\frac{b}{K} $

3:$\frac{a}{K^2}-j\frac{b}{K^2}$

4:$\frac{a}{K^2}+j\frac{b}{K^2}$

5:$\frac{a^2+b^2}{K^2}-j\frac{2ab}{K^2}$

国試第11回午後:第23問

次の行列の乗算の答えで正しいのはどれか。$\left(\begin{matrix}2&1\\1&1\\\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}1&2\\2&2\\\end{matrix}\right) $

1:$\left(\begin{matrix}3&4\\5&6\\\end{matrix}\right)$

2:$\left(\begin{matrix}4&6\\3&4\\\end{matrix}\right)$

3:$\left(\begin{matrix}4&3\\5&4\\\end{matrix}\right)$

4:$\left(\begin{matrix}5&3\\3&4\\\end{matrix}\right)$

5:$\left(\begin{matrix}4&3\\6&5\\\end{matrix}\right)$

国試第11回午後:第26問

信号処理について正しいのはどれか。

a:含まれる最高周波数が100Hzである時系列信号をA/D変換するには100Hzのサンプリング周波数を用いる。

b:角周波数ωと周波数fとの間の関係はf=2πωで表される。

c:不規則雑音に埋もれた信号を1000回加算平均すると雑音成分はもとのになる。

d:時系列信号の周波数成分を知るにはフーリエ変換が有効である。

e:時系列信号のA/D変換では標本化の前に量子化を行う。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第11回午後:第30問

インターネットについて正しいのはどれか。

1:サーバはインターネットに接続されている他のシステムを制御する。

2:電子メールをやりとりするネットワークと、ホームページが関係しているネットワークとは別のものである。

3:セキュリティは高く、情報が盗まれる心配はない。

4:個人が世界の不特定多数に向けて情報を発信できる。

5:動画情報は送受できない。

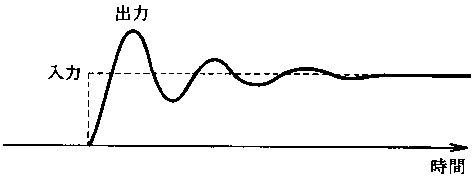

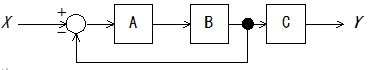

国試第11回午後:第35問

適切な組合せはどれか。

a:FFTT ――――――――----------- 周波数分析

b:PID制御 ―――――――---------- フィードバック

c:PACS ――――――――----------- 医用画像

d:モンテカルロ法 ―――――--------- フェイルセーフ

e:BASIC ―――――――------------ 計量診断

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第11回午後:第45問

カプノグラフィについて正しいのはどれか。

a:赤外線吸収を利用しているものが多い。

b:健常人では呼気終末二酸化炭素分圧(PETCO2)は動脈血二酸化炭素分圧(PaCO2)に近似する。

c:呼吸器の吸気弁の故障は測定値に影響しない。

d:呼気開始後、二酸化炭素分圧(PCO2)は直ちに上昇する。

e:亜酸化窒素(笑気)に対する補正が必要である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第11回午後:第47問

人工心肺を用いて行う治療はどれか。

a:脳動脈瘤クリッピング

b:心室中隔欠損閉鎖術

c:冠状動脈バイパス術

d:胸部大動脈瘤人工血管置換術

e:冠状動脈ステント術

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第11回午後:第48問

人工心肺回路の充填液で誤っているのはどれか。

1:塩化カリウム液

2:血漿蛋白分画製剤

3:乳酸加リンゲル液

4:ヒドロキシエチルデンプン液

5:マニトール液

国試第11回午後:第49問

人工心肺の希釈率(%)を計算する式で正しいのはどれか。 ただし、A:循環血液量、B:充填血液量、C:希釈液量、D:心筋保護液量とする。

1:$\frac{C+D}{A+B}\times100$

2:$\frac{C}{A+B+C}\times100$

3:$\frac{C+D}{A+B+C}\times100$

4:$\frac{A+B}{A+B+C-D}\times100$

5:$\frac{C+D}{A+B+C+D}\times100$

国試第11回午後:第50問

人工心肺施行中の生理学的変化として誤っているのはどれか。

1:代謝性アシドーシス

2:α波の消失

3:尿量の減少

4:血糖値の上昇

5:血小板数の増加

国試第11回午後:第51問

人工肺の交換が必要なのはどれか。

a:回路内空気混入

b:血漿漏出

c:人工肺抵抗の増大

d:血液漏れ

e:一時的な停電

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第11回午後:第52問

人工心肺の熱交換器で血液を加温するとき血液と水との温度差の上限として適切なのはどれか。

1:2°C

2:10°C

3:20°C

4:30°C

5:37°C

国試第11回午後:第54問

人工心肺終了時に血液凝固能を正常化する適切な医薬品はどれか。

1:マニトール

2:ヘパリン

3:硫酸プロタミン

4:重炭酸ナトリウム

5:グルコン酸カルシウム

国試第11回午後:第55問

IABPについて正しいのはどれか。

a:心臓の収縮期に冠状動脈血流量を増加させる。

b:心臓の収縮期の負荷を軽減させる。

c:心筋酸素消費量の減少に有効である。

d:動脈圧波形をトリガ信号に利用できる。

e:液体圧で駆動される。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第11回午後:第56問

IABPの離脱開始基準で正しいのはどれか。

a:心係数2.35/min/m2以上

b:収縮期動脈圧100mmHg以上

c:肺動脈楔入圧18mmHg以下

d:混合静脈血酸素飽和度50%以上

e:心電図ST変化2mm以上

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

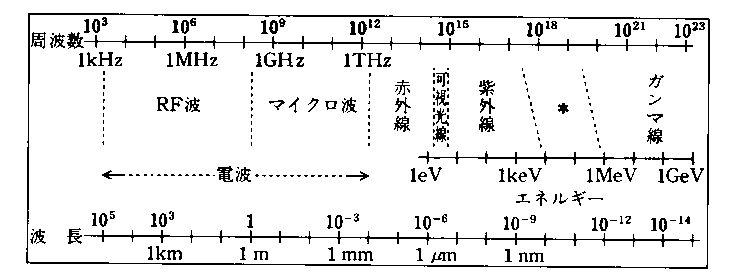

国試第11回午後:第83問

正しいのはどれか。

1:健常成人の産熱量は5~15Wである。

2:表在性癌の温熱治療に2.5GHzの電磁波が用いられる。

3:頭皮上で計測できる脳磁界は10-6~10-7Tである。

4:腎腫瘍を30MHzの超音波装置で描出できる。

5:ヒトの主な脳波成分は100~200Hzに含まれる。

国試第11回午後:第86問

医用材料とそれが使われる疾患との組合せで誤っているのはどれか。

a:ポリアクリロニトリル(PAN) ――――――-- 慢性腎不全

b:シリコーンゴム ――――――――---- 重症呼吸不全

c:ポリL-乳酸(PLLA) ――――――― 骨折

d:ポリビニルアルコール(PVA) ―――― 大動脈瘤

e:ポリエチレンテレフタレート(PET) ―――――- 急性薬物中毒

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回