第10回午後の過去問

国試第10回午後:第10問

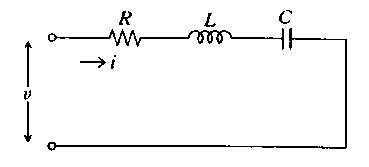

図に示す直列共振回路について正しいのはどれか。

a:電圧vの周波数が共振周波数に等しいとき電圧vと電流iの位相は等しい。

b:電圧vの周波数が共振周波数より極めて低いと電流iは0に近い。

c:共振周波数におけるインピーダンスはRになる。

d:インピーダンスは共振周波数において最も大きくなる。

e:電圧vの周波数が共振周波数より極めて高いとコンデンサにかかる電圧は高い。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第10回午後:第11問

巻数比が1次:2次=10:1の変圧器(トランス)について正しいのはどれか。

a:入力交流電圧が10Vのとき、出力電圧は約1Vになる。

b:出力交流電流が10Aのとき、入力電流は約1Aになる。

c:出力側に1Ωの負荷をつないだとき、入力側からは約10Ωの負荷と見なせる。

d:出力側より1Wの電力を取り出すためには、入力側へ約10Wの電力を供給する。

e:入力に直流電圧を加えるとトランスは破損する恐れがある。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

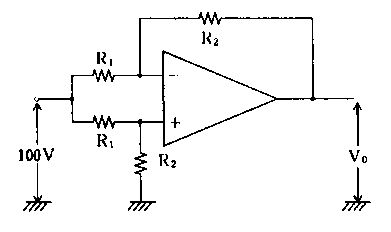

国試第10回午後:第16問

正しいのはどれか。

a:演算増幅器を用いて積分回路を作ることができる。

b:演算増幅器では反転入力端子と非反転入力端子との電位差はほぼ0である。

c:同相除去比(CMRR)を小さくするために演算増幅器による差動増幅回路を用いる。

d:入力インピーダンスを小さくするために演算増幅器による非反転増幅回路を用いる。

e:出力インピーダンスを大きくするために演算増幅器を用いる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第10回午後:第20問

論理演算で正しいのはどれか。

a:$\overline{X+\overline{Y}}=\overline{X}+\overline{Y}$

b:$\overline{X+Y}=\overline{X}\bullet\overline{Y}$

c:$\left(X+Y\right)\bullet\left(\overline{X}+\overline{Y}\right)=X\overline{Y}+Y\overline{X} $

d:$ \overline{\overline{X}\bullY}=X\bullet\overline{Y} $

e:$\overline{\overline{X}\bullet\overline{Y}}=X\bullY$

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第10回午後:第21問

誤っているのはどれか。ただし、添字は進法を表す。

a:$\left(11111\right)_2=\left(1F\right)_{16}$

b:$\left(1010\right)_2=\left(10\right)_{10}$

c:$\left(11111\right)_2+\left(1010\right)_2=\left(110011\right)_2$

d:$\left(11111\right)_2+\left(1010\right)_2=\left(2A\right)_{16}$

e:$\left(11111\right)_2+\left(1010\right)_2=\left(41\right)_{10}$

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第10回午後:第24問

信号周波数帯域とサンプリング周波数との組合せでA/D変換が正しく行われないのはどれか。信号周波数帯域 -- サンプリング周波数

a:20Hz~20kHz ――――――――――- 30kHz

b:4.0~4.1MHz ――――――――――- 20MHz

c:0.05~100Hz ――――――――――- 500Hz

d:0~0.2Hz ―――――――――――― 0.5Hz

e:0.5~70Hz ―――――――――――- 100Hz

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第10回午後:第33問

正しい組合せはどれか。

a:MTBF ―――――――--- 多重化通信方式

b:A/D変換 ―――――----- サンプリング定理

c:PACS ―――――――---- 医用画像

d:PID制御 ――――――--- 計量診断

e:LAN ――――――――--- 周波数応答

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第10回午後:第35問

長方形の2辺の長さa、bを測り、周囲の長さLを求めた。a、bの測定値の標準偏差はそれぞれσa、σbである。Lの計算値の標準偏差はどれか。

1:$2\sigma_a+2\sigma_b$

2:$\sqrt{2\left(\sigma_a+\sigma_b\right)}$

3:$\sqrt{2\sigma_a+2\sigma_b}$

4:$2\sqrt{\sigma_a^2+\sigma_b^2}$

5:$\sqrt{2\sigma_a^2+{2\sigma}_b^2}$

国試第10回午後:第47問

人工心肺について正しいのはどれか。

a:抗凝固剤としてヘパリンを用いる。

b:送血カニューレの不適切な固定は動脈回路内圧の異常の原因になる。

c:加温器の温水の温度が高いほど溶血が少ない。

d:動脈送血用カニューレが細いと血管内で流れが乱れない。

e:ローラ圧迫度が強すぎると溶血が起こる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第10回午後:第48問

人工心肺による体外循環中に血液を希釈する目的として正しいのはどれか。

a:空気塞栓症を予防する。

b:血液の粘度を下げる。

c:組織灌流を良好にする。

d:使用血液量を節減する。

e:生体の酸素需要を促進する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第10回午後:第49問

IABP作動のトリガ信号として用いられるのはどれか。

a:心尖拍動波

b:心電図R波

c:動脈圧波

d:静脈圧波

e:心電図P波

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第10回午後:第50問

人工心肺ポンプのローラ圧迫調整について正しいのはどれか。

a:弱すぎると回転数に対応した流量が出ない。

b:弱すぎると気泡が発生する。

c:弱すぎるとローラの偏芯が生じる。

d:強すぎると流量が増加する。

e:強すぎると回転ムラが起こる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第10回午後:第51問

人工心肺操作中のモニタリング項目として適切でないのはどれか。

1:心電図

2:動脈圧

3:中心静脈圧

4:尿量

5:筋電図

国試第10回午後:第52問

膜型人工肺について正しいのはどれか。

a:多孔質膜には10~20μm径の小孔がある。

b:シリコーンゴム膜は多孔質膜である。

c:血漿漏出は多孔質膜から生じる。

d:シリコーンゴム膜では溶解拡散によりガスを透過させる。

e:膜型肺では気泡型肺より血球が破壊されやすい。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第10回午後:第53問

人工心肺灌流時の低体温について正しいのはどれか。

a:20°C以下の体温を超低体温という。

b:体温を30°Cに保つと臓器の酸素需要は37°Cの約半分となる。

c:体温を15°Cに保つと臓器の酸素需要は37°Cの1%以下となる。

d:低体温中は酸素解離曲線が右方に移動する。

e:低体温中は血液の粘度は増大する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第10回午後:第54問

IABPについて正しいのはどれか。

a:全身循環を代行する治療法である。

b:ガス圧によって駆動される。

c:人工心肺と併用できる。

d:心臓の拡張期に冠動脈血流量を増加させる。

e:心臓の収縮期にバルーンを膨らます。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第10回午後:第55問

人工心肺について正しいのはどれか。

a:肺循環と体循環とを灌流する。

b:完全体外循環中は心拍動を停止できる。

c:灌流量は心拍出量の約80%を目安とする。

d:血液のpH調節のため酸素と二酸化炭素を用いる。

e:無血体外循環では抗凝固剤は不要である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第10回午後:第56問

人工心肺装置の基本的構成に含まれないのはどれか。

1:貯血槽

2:人工肺

3:熱交換器

4:加湿器

5:血液ポンプ

国試第10回午後:第59問

慢性腎不全の病態と原因との組合せで誤っているのはどれか。

a:高血圧 ―――――――― 体液減少

b:異所性石灰沈着 ―――― 低カルシウム血症

c:腎性貧血 ――――------ エリスロポエチン活性低下

d:透析アミロイドーシス ――- 血清β2ミクログロブリン値の上昇

e:骨軟化症 ――――――― アルミニウム沈着

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第10回午後:第60問

成人維持透析患者の食事療法について正しいのはどれか。

a:0.4~0.6g/kg体重/日程度の蛋白制限が必要である。

b:水分摂取には制限はない。

c:カリウム摂取には制限を要する。

d:7g/日以下の塩分制限が望ましい。

e:リン摂取が推奨される。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

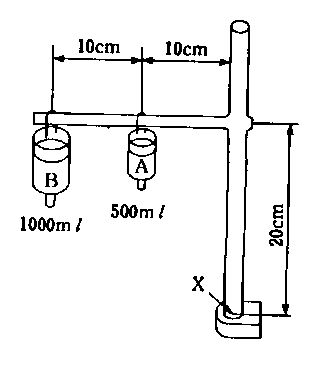

国試第10回午後:第73問

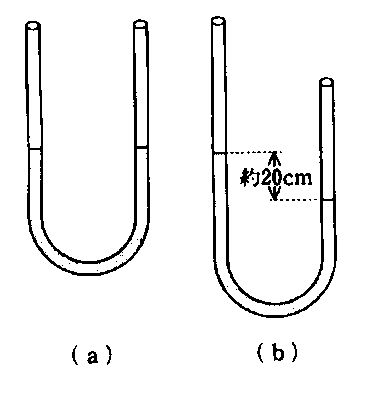

内径1cm程の塩化ビニール製チューブを垂直面でU字形に曲げ、その中央部に抗凝固剤を加えた血液を入れる(図(a)。チューブの両端を閉じて、左右の血液面の高さの差を約20cmつけた所(図(b))でチューブ両端を同時に開放する。チューブ内血液の運動について正しいのはどれか。

1:最初の振動でチューブの一端から血液がこぼれる。

2:振動の振幅は時間とともに減少する。

3:振動の周期は次第に長くなる。

4:発振現象を起こす。

5:直ちに静止する。

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回