第15回午後の過去問

国試第15回午後:第4問

1次巻線数N1、2次巻線数N2のトランスについて正しいのはどれか。

a:直流の電圧・電流の変換に用いられる。

b:電磁誘導現象を利用している。

c:インピーダンス変換に用いられる。

d:1次電圧をE1、2次電圧をE2としたとき$\frac{N_1}{N_2}=\frac{E_1}{E_2}$が成立する。

e:1次電流をI1、2次電流をI2としたとき$\frac{N_1}{N_2}=\frac{I_1}{I_2}$が成立する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第15回午後:第20問

搬送波を$V_msin{(}2\pi ft+\varphi)$で表現したとき、正しいのはどれか。

a:信号に応じてVmを変化させる方式を振幅変調(AM)という。

b:信号に応じてfを変化させる方式を位相変調(PM)という。

c:信号に応じてΦを変化させる方式を周波数変調(FM)という。

d:fを100MHz以上にするとパルス符号変調(PCM)となる。

e:fは信号の周波数より十分に大きい必要がある。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第15回午後:第47問

遠心ポンプの特徴として正しいのはどれか。

a:送血量は末梢血管抵抗の影響を受けて変化する。

b:送血量は血液の粘性の影響を受けて変化する。

c:空気を体内に送り込む危険性が少ない。

d:回転数から正確に流量を算出できる。

e:回転が停止しても逆流は生じない。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第15回午後:第48問

体外循環時に血漿遊離ヘモグロビンの増加が認められたとき、原因でないのはどれか。

1:人工肺など異物への血液の接触

2:送血ポンプの圧閉度の調節不良

3:太い送血カニューレの使用

4:心腔内血液吸引回路からの多量の空気の吸引

5:熱交換器における血液と温水との温度差の増大

国試第15回午後:第49問

膜型人工肺について正しいのはどれか。

a:均質膜は多孔質膜よりガス交換効率がよい。

b:均質膜では血漿漏れが生じにくい。

c:多孔質膜では気体分子が細孔を通過して拡散する。

d:多孔質膜では気泡が血液に混入するおそれがある。

e:多孔質膜としてシリコーン膜が用いられる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第15回午後:第50問

血液希釈体外循環の利点として正しいのはどれか。

a:血液粘度の低下

b:血液有形成分の破壊の減少

c:膠質浸透圧の上昇

d:酸素運搬能の増加

e:輸血量の節約

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第15回午後:第51問

体外循環中の生体監視について誤っているのはどれか。

1:動脈圧は臓器の灌流状態の指標となる。

2:中心静脈圧は循環血液量を反映する。

3:直腸温は深部体温を反映する。

4:尿量は毎時20ml/kg以上に保つ。

5:血液ガス分析値は人工肺機能の指標となる。

国試第15回午後:第53問

人工心肺使用中の空気塞栓の原因となるのはどれか。

a:脱血回路の折れ曲がり

b:ベントポンプの逆回転

c:送血回路の閉鎖

d:血液フィルタの日詰まり

e:ローラポンプチューブの破損

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第15回午後:第54問

流量補助を主目的とするのはどれか。

1:IPD

2:ECMO

3:IABP

4:VAD

5:ECUM

国試第15回午後:第55問

PCPSについて正しいのはどれか。

a:膜型肺が含まれる。

b:ベッドサイドで施行できない。

c:動脈から脱血して静脈へ送血する。

d:全身麻酔を必要としない。

e:閉鎖回路で行える。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第15回午後:第56問

人工心肺用ローラポンプの圧閉度調節のための試験回路の落差として正しいのはどれか。

1:0.5m

2:0.8m

3:1.0m

4:1.5m

5:1.8m

国試第15回午後:第61問

132mEq/lのNaCl(分子量58.5)水溶液の溶質濃度で正しいのはどれか。

1:132mg/dl

2:386mg/dl

3:585mg/dl

4:772mg/dl

5:1544mg/dl

国試第15回午後:第62問

透析患者の病態として誤っているのはどれか。

a:レニン依存性の低血圧を示す。

b:ビタミンDの活性化が亢進する。

c:高リン血症では腎性骨異栄養症を起こす。

d:体液過剰は肺水腫を誘発する。

e:高カリウム血症ではしばしば不整脈がみられる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第15回午後:第72問

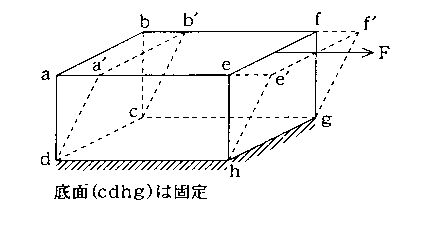

図の物体の上面(abfe)に外力Fを加えたところ、点線のようにせん断(ずり)変形した。正しいのはどれか。

a:面cdhgに作用する応力をせん断応力という。

b:せん断ひずみは$\frac{aa'}{ad}$で表される。

c:せん断応力はせん断ひずみに比例する。

d:Fを面adheの面積で割った値を垂直応力という。

e:Fを面abcdの面積で割った値をヤング率という。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第15回午後:第78問

体外循環回路の組立てにおいて、チューブをコネクタに接続する場合に誤っているのはどれか。

1:血液温度が上がるとチューブとコネクタ間の締め付け力が低下する。

2:チューブを深く入れてもコネクタとの間の摩擦カは不変である。

3:コネクタのテーパ部の段差はチューブの抜けを防止するのに役立つ。

4:タイバンドはコネクタとチューブ間の摩擦力を増加させる。

5:コネクタ先端の丸い形状はチューブを接続するときの抵抗を低下させる。

国試第15回午後:第88問

臨床に用いられている組合せはどれか。

a:PHEMA(ポリ2-ヒドロキシエチルメタクリレート) - コンタクトレンズ

b:パイロライトカーボン ――----------------― 人工股関節

c:ポリ塩化ビニル ――--------------―――― 人工心臓弁

d:ポリメチルメタクリレート ------------------― 眼内レンズ

e:ポリスルホン ――――――--------------― 血液透析膜

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回