第13回午後の過去問

国試第13回午後:第4問

正しいのはどれか。

a:平行な2本の導線に逆方向の電流が流れると導線間に反発力が生じる。

b:2個の棒状磁石を平行に並べてもその間に力は働かない。

c:導線に電流を流したとき、その周りの磁界は変化しない。

d:直線電流と平行に電流と同じ向きに電子が移動すると電子は電流から遠ざかる方向の力を受ける。

e:発電機では磁界中で導体を動かすことによって起電力を発生させる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第13回午後:第8問

インダクタンス10mHに正弦波交流電流$2\sqrt2sin{\left(120\pi t\right)}$〔A〕が流れている。正しいのはどれか。

a:電流の実効値は2Aである。

b:電流の周波数は60Hzである。

c:インダクタンスの両端に発生する電圧の実効値は20mVである。

d:インダクタンスの両端に発生する電圧は電流より位相が遅れる。

e:インダクタンスの消費電力は0Wである。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

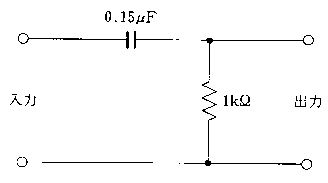

国試第13回午後:第10問

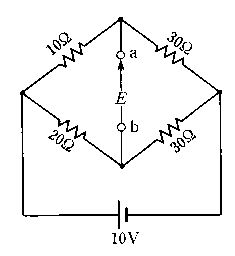

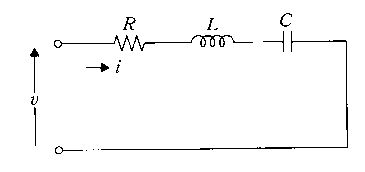

図の回路について正しいのはどれか。

a:電圧vの周波数が共振周波数に等しいとき、電圧vと電流iの位相は等しい。

b:電圧vの周波数が共振周波数より極めて低いと電流iは0に近い。

c:共振周波数におけるインピーダンスはRなる。

d:インピーダンスは共振周波数において最も大きくなる。

e:電圧vの周波数が共振周波数より極めて高いとコンデンサにかかる電圧は高い。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第13回午後:第30問

正しいのはどれか。

a:PACSは大量の画像をディジタル化して保管し、必要時に検索・表示できるシステムである。

b:MIPSはコンピュータの記憶容量を表す単位である。

c:ノイマン式コンピュータは脳の神経回路を模擬している。

d:分散処理システムは病院情報システムに適している。

e:バッチ処理とは一時的にデータを記憶媒体に蓄えたのちにまとめて演算処理することをいう。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第13回午後:第32問

インターネットについて正しいのはどれか。

a:ホームページはサーバに置かれる。

b:サーバにワークステーションを用いることはできない。

c:プロバイダはネットワーク管理用ハードウェアである。

d:光ファイバ回線はネットワークに用いられていない。

e:接続には通信プロトコルが必要である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第13回午後:第37問

血液ガス分析について誤っているのはどれか。

1:採取サンプルを室温で放置するとPaO2が低下する。

2:重炭酸イオン濃度は計算によって求める。

3:pH電極とPCO2電極は同じ測定原理を利用している。

4:PaCO2値は換気の状態を知る上で有用である。

5:水素イオン濃度が増加するとpH値は大きくなる。

国試第13回午後:第38問

パルスオキシメータについて正しいのはどれか。

a:紫外光を用いる。

b:2波長で測定する。

c:酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビンの吸光度の差を利用する。

d:プローブを手指に装着する。

e:血流量を測定できる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第13回午後:第47問

低体温によって起こる現象はどれか。

a:酸・塩基平衡の変化

b:酸素需要の減少

c:血清蛋白濃度の低下

d:血液粘度の低下

e:酸素-ヘモグロビン解離曲線の左方移動

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第13回午後:第48問

容積型の血液ポンプはどれか。

a:サック型ポンプ

b:遠心ポンプ

c:軸流ポンプ

d:ダイアフラム型ポンプ

e:ローラポンプ

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第13回午後:第49問

人工心肺用ローラポンプについて誤っているのはどれか。

1:適切な圧閉度は1mのヘッドに対しての漏れ量が1分問50~100滴である。

2:長時間高速回転はポンプチューブの劣化の原因となる。

3:内径の大きいポンプチューブでは脈動が大きくなる。

4:2個のローラを用いた複ローラ型が多い。

5:圧閉度が強すぎると溶血の原因となる。

国試第13回午後:第51問

人工心肺の使用で誤っているのはどれか。

1:ローラポンプの流量はローラの回転数から求められる。

2:適正送血量は成人で1.1~1.3L/分/m2である。

3:送血圧は50mmHg以上に設定する。

4:送血温は人工心肺流出口で測定する。

5:直腸温は食道温に比べて変化が遅い。

国試第13回午後:第52問

体外循環中、空気塞栓が発生した。多量の空気が入り込む部位として考えられるのはどれか。

a:気管チューブ

b:左心べント挿入部

c:脱血回路

d:貯血槽

e:熱交換器

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第13回午後:第53問

人工肺を使用するのはどれか。

a:IABP

b:ECMO

c:PCPS

d:LVAD

e:CAPD

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第13回午後:第54問

人工心肺について正しいのはどれか。

a:希釈体外循環は腎不全防止に効果がある。

b:希釈体外循環の希釈率は10~20%が妥当である。

c:加温時には脱血温と熱交換器内血液温との差を20~25°Cに保つ。

d:体外循環中はアシドーシスに傾く。

e:$ \mathrm{S}{\overline{v}}_{O_2} $(混合静脈血酸素飽和度)70%を目標に灌流量を設定する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第13回午後:第55問

IABPについて誤っているのはどれか。

1:ヘリウムで駆動する。

2:経皮的に挿入可能である。

3:心臓の負荷軽減に有効である。

4:人工心肺と併用することがある。

5:心臓の収縮期にバルーンを膨張させる。

国試第13回午後:第56問

IABPの適応はどれか。

a:急性心筋梗塞時の心原性ショック

b:関心術後の低心拍出量症候群

c:心停止後の補助循環

d:気胸時の応急処置

e:体外循環離脱困難例

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第13回午後:第70問

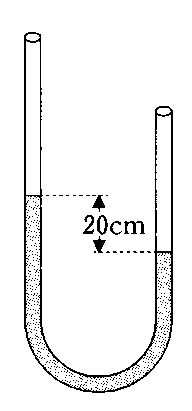

観血的動脈圧測定において、血圧トランスデューサの高さを変えずにベッドの位置を20cm上昇させた。上昇前、90mmHgであった血圧は約何mmHgを表示するか。ただし、水銀の密度は13.6g/cm3とする。

1:75

2:88

3:92

4:105

5:110

国試第13回午後:第77問

人工心肺装置の熱交換器で血液に伝える熱量に影響を与えるのはどれか。

a:接触面積

b:回路内圧

c:pH

d:温度差

e:接触時間

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第13回午後:第81問

生体の深部加温に用いられるのはどれか。

a:紫外線

b:静磁場

c:エックス線

d:電磁波

e:超音波

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第13回午後:第83問

正しい組合せはどれか。

a:乾熱滅菌 ――――――――--------- 窒素ガス

b:煮沸滅菌 ――――――――--------- エチルアルコール

c:エチレンオキサイドガス(EOG)滅菌 ―― エアレーション

d:放射線滅菌 ―――――――--------- コバルト60

e:高圧蒸気滅菌 ――――――--------- 真空工程

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第13回午後:第90問

医用材料について正しい組合せはどれか。

a:シリコンゴム ―――――――------―--- 血漿分離

b:マイクロポーラスポリプロピレン ―――--- 人工心臓

c:延伸ポリ四フッ化エチレン(ePTFE) ――― 人工血管

d:ポリメタクリル酸メチル(PMMA) ――----- コンタクトレンズ

e:再生セルロース ―――――――------ 血液透析

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回