第19回午後の過去問

国試第19回午後:第3問

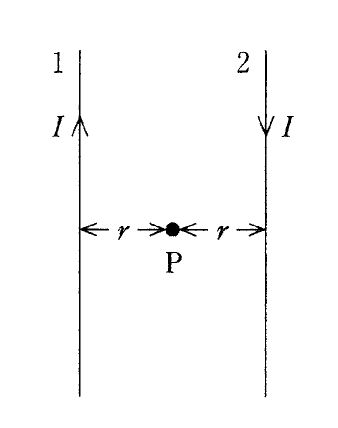

図のように真空中で、2本の平行な無限に長い線状導線1,2に大きさが等しく、反対方向にI[A]の電流が流れているとき、P点での磁界[T]はどれか。ただし、P点は各導線から等しくr[m]離れている。また、μ0は真空の透磁率である。(電気工学)

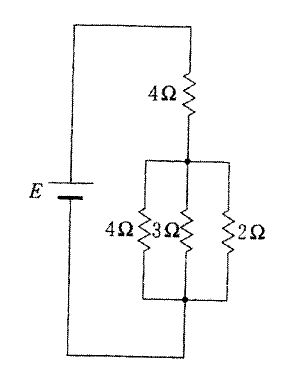

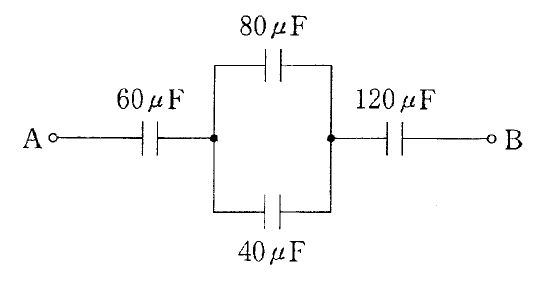

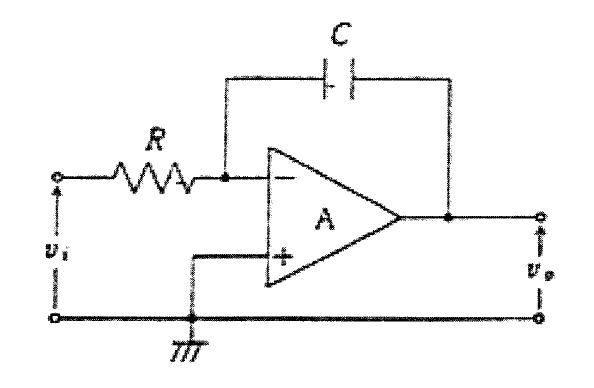

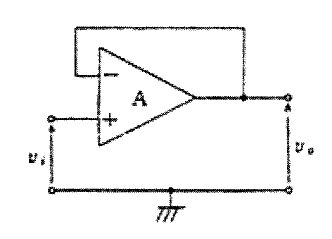

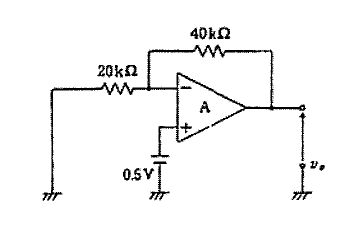

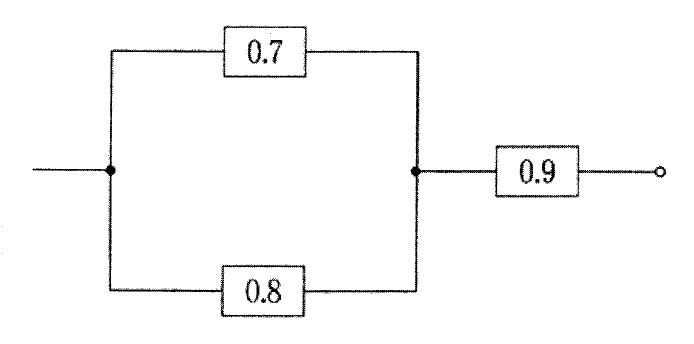

国試第19回午後:第4問

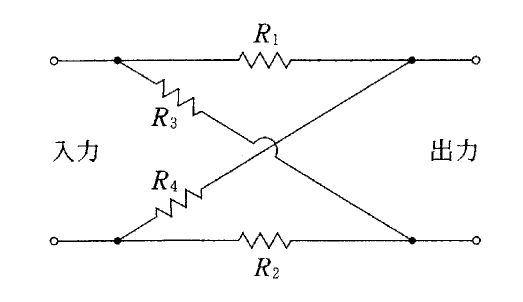

図の回路で、入力にどんな電圧を加えても出力が0Vとなる条件はどれか。(電気工学)

国試第19回午後:第33問

1枚が縦横100×100画素で、各々の画素が16階調で表される白黒画像を毎秒24秒送信する。最低必要な回線速度はどれか。ただし画像は圧縮せず制御信号などは考えないものとする。また1 kbps=1000bpsとする。(情報処理工学)

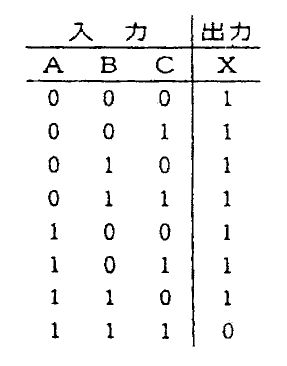

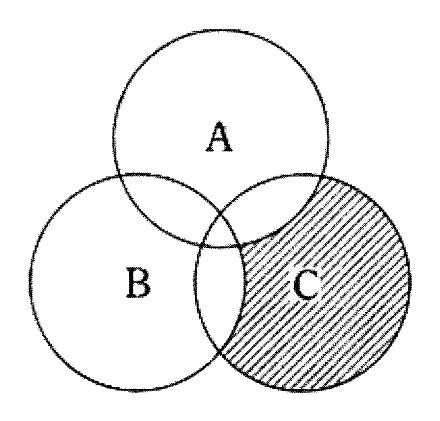

国試第19回午後:第35問

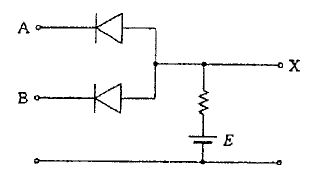

円で表される集合A,B,Cがある。網掛け部分に対応する論理式はどれか。(情報処理工学)

国試第19回午後:第44問

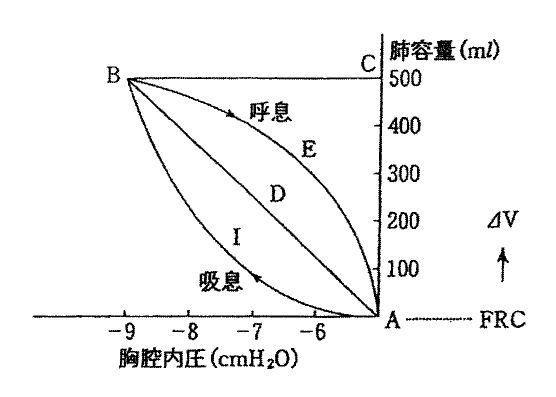

血液ガス分析について正しいのはどれか。(人工呼吸療法)

国試第19回午後:第46問

末梢組織への酸素運搬を大きく改善する変化はどれか。(人工呼吸療法)

国試第19回午後:第47問

人工心肺装置を用いるのはどれか。(体外循環装置)

国試第19回午後:第48問

血液ポンプについて誤っているのはどれか。(体外循環装置)

国試第19回午後:第49問

模型人工肺について正しいのはどれか。(体外循環装置)

国試第19回午後:第50問

開心術に用いるベンド回路で正しいのはどれか。(体外循環装置)

国試第19回午後:第51問

人工心肺装置を用いた体外循環が血液に及ぼす影響について正しいのはどれか。(体外循環装置)

国試第19回午後:第52問

人工心肺装置を用いる体外循環について正しいのはどれか。(体外循環装置)

国試第19回午後:第53問

体外循環中の人工心肺装置内モニタ項目でないのはどれか。(体外循環装置)

国試第19回午後:第54問

人工心肺装置を用いる体外循環中の空気塞栓の原因について誤っているのはどれか。

国試第19回午後:第55問

IABPが禁忌とされるのはどれか。(体外循環装置)

国試第19回午後:第56問

IABP作動のトリガ信号として用いられるのはどれか。(体外循環装置)

国試第19回午後:第64問

透析患者の死亡原因で最も多いのはどれか。(人工腎臓装置)

国試第19回午後:第84問

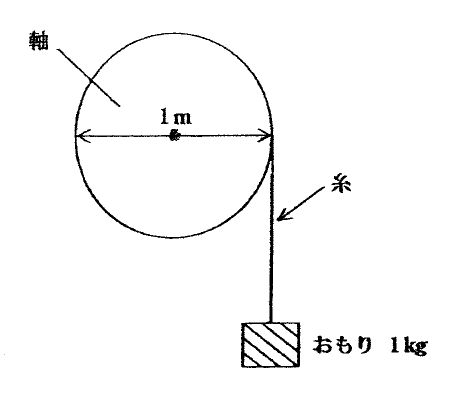

直径1cmの大動脈内の血流速度が50cm/sであるときのレイノルズ数はどれか。ただし、血液密度は1.05×103 kg/m3 、血液の粘性率は3.0×10-3 Pa・s とする。(生体物性材料工学)

国試第19回午後:第85問

生体内の物質移動について誤っているのはどれか。(生体物性材料工学)