第35回午前第17問の類似問題

第55回午前:第7問

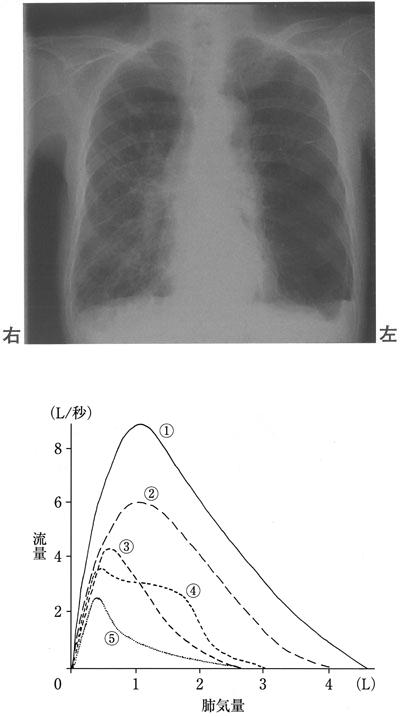

75歳の男性。身長170 cm、体重48 kg、BMI 16.6。約10年前から呼吸困難が出現し自宅近くの医院で加療していた。徐々に呼吸困難感が増悪してきており、50 m程度の連続歩行で呼吸困難感のため休息が必要である。動脈血ガス分析PaO2 65 Torr、PaCO2 48 Torr、肺機能検査%VC 81%、FEV1% 31%であった。患者の胸部エックス線写真を示す。予測されるフローボリューム曲線として最も適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第8問

75歳の男性。身長170 cm、体重48 kg、BMI 16.6。約10年前から呼吸困難が出現し自宅近くの医院で加療していた。徐々に呼吸困難感が増悪してきており、50 m程度の連続歩行で呼吸困難感のため休息が必要である。動脈血ガス分析PaO2 65 Torr、PaCO2 48 Torr、肺機能検査%VC 81%、FEV1% 31%であった。患者の胸部エックス線写真を示す。この患者の運動療法を中止すべき状態として最も適切なのはどれか。

1: SpO2 82%

2: 呼吸数22/分

3: 心拍数105/分

4: 修正Borg指数5

5: 収縮期血圧が安静時より20 mmHg上昇

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第17問

82歳の男性。15年前から動作時の息切れ及び咳や痰の増加がみられ、自宅近くの医療機関にて加療していた。徐々に動作時の呼吸困難感が強くなり、入浴動作で息切れを感じるようになっている。2年前から在宅酸素療法が開始されている。動脈血ガス分析はPaO2 65 Torr、PaCO2 47 Torr、HCO3– 29.5 mEq/L、肺機能検査は、%VC 62%、FEV1% 42%であった。吸入薬として長時間作用性β2刺激薬、長時間作用性抗コリン薬が処方されている。本症例に有酸素運動を行う場合の運動強度として最も適切なのはどれか。

1: 7 METs

2: 修正Borg指数7

3: 最大仕事量の75%

4: 目標心拍数130/分

5: 最大酸素摂取量の40%

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第28問

70歳の男性。身長170 cm、体重54 kg。肺気腫による慢性呼吸不全で在宅酸素療法を行っている。自宅での生活指導として正しいのはどれか。

1: 下肢の筋力強化を行う。

2: 体重を増やさないように食事制限を行う。

3: 息切れがない時は酸素投与の必要はない。

4: 息を吸いながら階段を昇り、息を吐く時には立ち止まる。

5: 1日のエネルギー消費量を減らす。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第19問

78歳の男性。慢性閉塞性肺疾患の急性増悪により人工呼吸器管理中である。意識レベルJCS〈Japan Coma Scale〉Ⅱ-20、体温37.5℃、呼吸数は26回/分、努力性呼吸を認める。二次的合併症の予防目的で行う理学療法で適切でないのはどれか。

1: 呼吸介助

2: 体位排痰法

3: ベッドアップ

4: 関節可動域運動

5: 徒手的抵抗運動

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第20問

50歳の男性。慢性呼吸不全。運動時酸素流量 1 リットル/分の運動療法の指標で誤っているのはどれか。

1: ボルグスケール13

2: 経皮的酸素飽和度95 %

3: 嫌気性代謝閾値(AT)レベル

4: 脈拍110/分

5: 呼吸数40/分

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第19問

78歳の男性。58歳時に肺気腫、60歳時に高血圧を指摘されている。70歳時に脳梗塞による左片麻痺。現在、独歩可能で降圧薬を服用し、経皮的酸素飽和度(SpO2)をモニターし、自宅で生活している。訪問リハビリテーション時の血圧は158/88 mmHg、心拍数は70/分であった。日常生活指導で適切でないのはどれか。

1: 運動時の心拍数の上限は80/分とする。

2: 運動中にSpO2が85%に下がったら安静にする。

3: 収縮期血圧が190 mmHgを越えたら安静にする。

4: 昼食後は1時間の休憩をとる。

5: 口すぼめ呼吸を指導する。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第21問

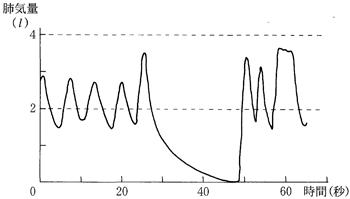

72歳の男性。肺機能検査の結果を図に示す。正しいのはどれか。

1: フローボリューム曲線である。

2: 1回換気量は約2.8リットルである。

3: 予備吸気量は約2.2リットルである。

4: 肺活量は減少している。

5: 1秒率は低下している。

- 答え:5

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第7問

74歳の女性。慢性閉塞性肺疾患。スパイログラムで1秒率は60%であった。エックス線写真を示す。この患者の1回換気量は500 mL、予備吸気量は1,700 mL、予備呼気量は800 mLであった。1秒量はどれか。

1: 900 mL

2: 1,500 mL

3: 1,800 mL

4: 2,100 mL

5: 2,400 mL

- 答え:3

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第18問

70歳の男性。肺癌で左肺下葉切除術後2日経過。左上葉の痰貯留が多い。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 吸気筋に対する抵抗運動

2: ファーラー位での体位排痰

3: 腹式呼吸

4: 全身リラクセーション

5: 四肢の自動運動

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第37問

70歳の男性。身長170 cm、体重60 kg。陳旧性心筋梗塞による慢性心不全、NYHA(New York Heart Association,1964)のclass II。医師の指示によって在宅での心臓リハビリテーションを行っている。自宅での生活指導で正しいのはどれか。

1: できるだけ水分摂取を行う。

2: 体重増加は栄養改善の良い指標である。

3: ボルグ指数で15程度の運動を勧める。

4: 安静時に息切れがある日は運動を休む。

5: 安静時間を長くしてエネルギー消費量を減らす。

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第24問

65歳の男性。慢性閉塞性肺疾患。30年の喫煙歴。痰の量が多く、息切れのため50 m歩くと休憩を要する。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 体位ドレナージ

2: 胸式呼吸

3: 口すぼめ呼吸

4: 呼吸筋の筋力増強

5: リラクセーション

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第2問

60歳の男性。COPDが進行し在宅酸素療法が導入された。酸素流量は労作時2 L/分である。入浴動作の指導で正しいのはどれか。

1: 洗髪を片手で行う。

2: 動作を素早く行う。

3: 浴槽に肩まで浸かる。

4: 洗い場の椅子の座面を低くする。

5: 入浴中は経鼻カニューレを外す。

- 答え:1

- 解説:COPD患者に対する入浴動作の指導では、酸素飽和度の低下を防ぐために適切な動作や環境を整えることが重要です。労作時の酸素流量が2 L/minであることから、適切な酸素吸入量を確保しながら入浴動作を行う必要があります。

- 正しい選択肢です。両手を挙げる洗髪動作は酸素飽和度の低下を招きやすいため、片手ずつ行うことが望ましいです。

- 間違った選択肢です。動作を素早く行うと酸素消費が増え、酸素飽和度が低下する可能性があるため、ゆっくりと行うことが望ましいです。

- 間違った選択肢です。浴槽に肩まで浸かると血中酸素飽和度が下がりやすくなるため、避けるべきです。

- 間違った選択肢です。低い椅子に座ると腹部が圧迫され、呼吸がしにくくなるため、適切な高さの椅子を使用することが望ましいです。

- 間違った選択肢です。入浴中は酸素消費が増えるため、経鼻カニューレを外さずに酸素吸入を継続する必要があります。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第22問

成人に対する一次救命措置で正しいのはどれか。

1: 呼吸数を測定する。

2: 人工呼吸は10回以上連続して行う。

3: 胸骨圧迫は1分間に10回の頻度で行う。

4: 人工呼吸は胸が上がる程度の空気を吹き込む。

5: 胸骨圧迫は胸が1 cm程度沈む強さで圧迫する。

- 答え:4

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第33問

50歳の男性。慢性呼吸不全。スパイロメトリーでは、%VC:85%、FEV1.0%:65%であった。健常者と同様に平地を歩くのは難しいが、自分のペースで2.0 kmの距離を歩くことができる。2年後、呼吸不全が進行し、日常生活でも息切れがでるようになった。ADL指導で誤っているのはどれか。

1: 動作は細かく分けて行う。

2: 和式トイレよりも洋式トイレが良い。

3: 息を吸いながら物を持ち上げる。

4: 台所仕事は椅子に座って行う。

5: 息苦しさを感じたら口をすぼめて息を吐く。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第33問

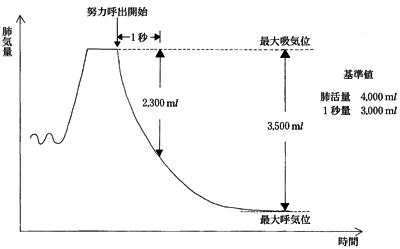

45歳の男性。息切れで階段を昇れなくなったため受診した。スパイログラムで図のような計測値と努力呼出曲線とを得た。この患者の呼吸理学療法の目的はどれか。

1: 胸式呼吸による肺活量の改善

2: 有酸素運動による残気量の減少

3: 部分呼吸法による努力性肺活量の増加

4: 口すぼめ呼吸による機能的残気量の減少

5: 胸郭柔軟性運動による拘束性換気障害の改善

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第60問

軽作業を開始する際、注意すべき安静時所見はどれか。

1: 収縮期血圧134 mmHg

2: 拡張期血圧86 mmHg

3: 脈拍92/分

4: 呼吸数30/分

5: 酸素飽和度98%

- 答え:4

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第16問

70歳の男性。慢性閉塞性肺疾患で%VC 70%、FEV1.0% 75%。この患者に対する理学療法で誤っているのはどれか。

1: 息切れ時のポジショニングの指導

2: 息こらえをしながら立ち上がる訓練

3: 自転車エルゴメーターによる持久力訓練

4: 下肢の筋力強化のためのハーフスクワット訓練

5: 上肢の筋力強化のための四つ這いでの腕立て伏せ訓練

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第7問

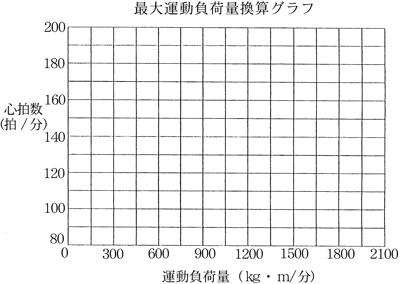

40歳の男性。身長160 cm、体重75 kg。減量トレーニングのため自転車エルゴメーターによる運動負荷テストを行った。結果は150 kg・m/分の運動負荷で心拍数が100/分、300 kg・m/分で120/分、450 kg・m/分で140/分であった。図と以下の式とを使用して求めた最大酸素摂取量はどれか。*最大酸素摂取量=3.5+2×(運動負荷量/体重)*予測最大心拍数=220-年齢

1: 21.5 ml/分・kg

2: 23.5 ml/分・kg

3: 25.5 ml/分・kg

4: 27.5 ml/分・kg

5: 29.5 ml/分・kg

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第15問

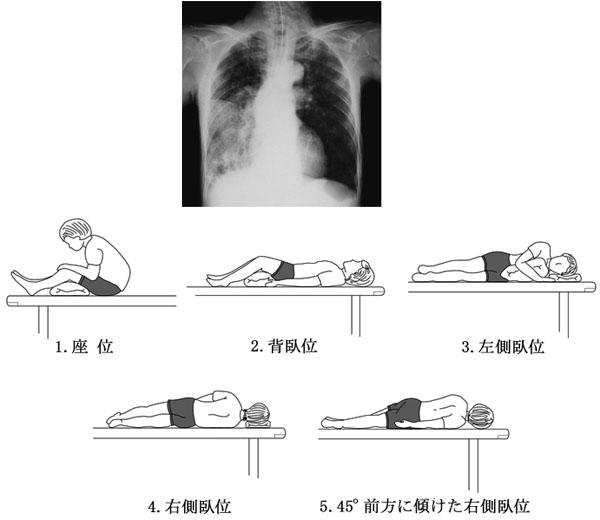

85歳の男性。脳梗塞の既往がある。2、3か月前から食事中にむせることが多くなっていた。3日前から元気がなく、昨晩から発熱と意識障害とがみられたため救急搬送され気管挿管の上、入院となった。体温38.0℃、呼吸数25/分、左胸部に肺胞呼吸音、右胸部に水泡音が聴取された。エックス線写真を示す。この患者の病変が生じている部位に痰が貯留している場合の排痰体位として最も適切なのはどれか。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する