第37回午前第60問の類似問題

第54回午前:第95問

リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン2006に基づく、積極的なリハビリテーションを実施しない場合はどれか。

1: 安静時脈拍130/分

2: 安静時体温37.5˚C

3: 安静時酸素飽和度92%

4: 安静時収縮期血圧160 mmHg

5: 安静時拡張期血圧100 mmHg

- 答え:1

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第99問

呼吸理学療法を施行する上で参考とすべき項目で基準(正常)範囲にあるのはどれか。

1: 動脈血酸素分圧:40 mmHg

2: 動脈血炭酸ガス分圧:70 mmHg

3: 動脈血酸素飽和度:85 %

4: 肺活量比:60 %

5: 1秒率:75 %

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第86問

慢性閉塞性肺疾患で運動療法を中止しなければならないのはどれか。

1: 動脈血酸素飽和度─85%

2: 酸素摂取量─最大酸素摂取量の70%

3: 心拍数─最大心拍数(220-年齢)の60%

4: 収縮期血圧─170 mmHg

5: ボルグ指数─11

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第64問

健常者の安静時呼吸について正しいのはどれか。

1: 呼吸数は25 /分程度である。

2: 呼気時の気道内圧は陽圧である。

3: 呼気時の胸腔内圧は陽圧である。

4: 呼気時に外肋間筋の収縮がみられる。

5: 呼気時に胸鎖乳突筋の収縮がみられる。

- 答え:2

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第92問

呼吸機能評価で臨床上問題になるのはどれか。

1: 1秒率:90%

2: PaO2:90 mmHg

3: PaCO2:60 mmHg

4: 動脈血pH:7.4

5: 1回換気量:500 ml

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第19問

78歳の男性。58歳時に肺気腫、60歳時に高血圧を指摘されている。70歳時に脳梗塞による左片麻痺。現在、独歩可能で降圧薬を服用し、経皮的酸素飽和度(SpO2)をモニターし、自宅で生活している。訪問リハビリテーション時の血圧は158/88 mmHg、心拍数は70/分であった。日常生活指導で適切でないのはどれか。

1: 運動時の心拍数の上限は80/分とする。

2: 運動中にSpO2が85%に下がったら安静にする。

3: 収縮期血圧が190 mmHgを越えたら安静にする。

4: 昼食後は1時間の休憩をとる。

5: 口すぼめ呼吸を指導する。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第43問

全身持久力トレーニングを主体とした運動療法を中止すべき状態はどれか。

1: 心拍数が100/分以上となる。

2: 収縮期血圧が150 mmHg以上となる。

3: 心拍数が安静時から20/分以上増加する。

4: 拡張期血圧が安静時から20 mmHg以上増加する。

5: 収縮期血圧が安静時から30 mmHg以上増加する。

- 答え:4

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第44問

筋萎縮性側索硬化症の進行により非侵襲的陽圧換気〈NPPV〉療法を適応すべき数値はどれか。

1: PaO2:80 mmHg

2: PaCO2:60 mmHg

3: 睡眠中SpO2:94%

4: 最大吸気圧:75 cmH2O

5: %努力性肺活量(%FVC):85%

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第69問

呼吸機能評価で異常値はどれか。

1: 1回換気量:500 ml

2: 1秒率:90 %

3: PaO2:90 mmHg

4: PaCO2:60 mmHg

5: 動脈血pH:7.4

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

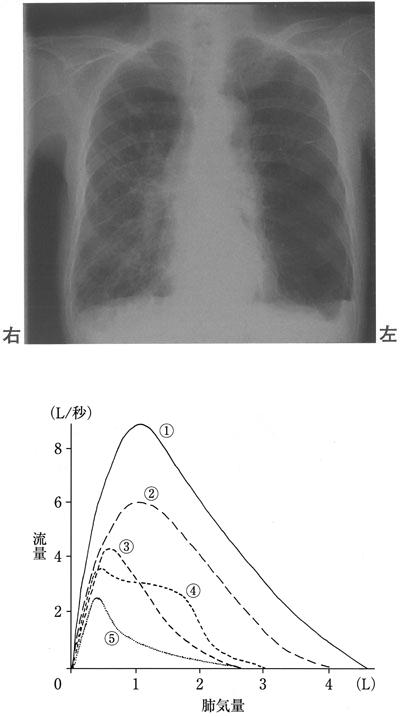

第55回午前:第8問

75歳の男性。身長170 cm、体重48 kg、BMI 16.6。約10年前から呼吸困難が出現し自宅近くの医院で加療していた。徐々に呼吸困難感が増悪してきており、50 m程度の連続歩行で呼吸困難感のため休息が必要である。動脈血ガス分析PaO2 65 Torr、PaCO2 48 Torr、肺機能検査%VC 81%、FEV1% 31%であった。患者の胸部エックス線写真を示す。この患者の運動療法を中止すべき状態として最も適切なのはどれか。

1: SpO2 82%

2: 呼吸数22/分

3: 心拍数105/分

4: 修正Borg指数5

5: 収縮期血圧が安静時より20 mmHg上昇

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第17問

70歳の男性。体重60 kg。上腹部手術後から人工呼吸管理を受けていたが、人工呼吸器からの離脱を開始することになった。開始の基準で正しいのはどれか。

1: 呼吸数:40/分

2: 1回換気量:350 ml

3: PaCO2:60 mmHg

4: PaO2:70 mmHg

5: 脈拍数:110/分

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第25問

健常成人の血圧に関して正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 背臥位では立位に比べて脈圧が小さい。

2: 足関節上腕血圧比の基準値は1.5~2.0である。

3: 上腕部では足部と比べて収縮期血圧が低くなる。

4: 座位での測定はマンシェットを心臓の高さに合わせる。

5: Korotkoff音が聞こえなくなった時点での圧を収縮期血圧とする。

- 答え:3 ・4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第10問

62歳の女性。脳梗塞発症後3日目。早期の離床とADL獲得を目標に作業療法が開始された。初回の訪室時、目を閉じていたが呼びかけると開眼した。発語は聞き取れるが内容に一貫性がみられない。運動の指示に応じた動きは見られず、四肢は屈曲する傾向がある。バイタルサインは、体温37.1℃、脈拍は98/分、不整脈は認めず、血圧140/98 mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)は98%であった。問いかけへの返答があいまいで自覚症状を十分に聴取できなかったため、主治医に確認した上で、リハビリテーションの中止基準(日本リハビリテーション医学会による)を遵守することを前提に離床させることとなった。作業療法開始後、中止する必要があるのはどれか。2つ選べ。

1: 脈拍が140/分を超えたとき

2: 不整脈が出現したとき

3: 拡張期血圧が110 mmHgとなったとき

4: 収縮期血圧が170 mmHgとなったとき

5: SpO2が95%になったとき

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第39問

開放式吸引での気管吸引で正しいのはどれか。

1: 1回の吸引時間は30秒以上行う。

2: 吸引圧は最大150 mmHgである。

3: 吸引カテーテルの先端は気管分岐部の先まで挿入する。

4: 吸引操作中はSpO2 80~90%を維持する。

5: 吸引操作中は吸引カテーテルを上下前後に動かす。

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

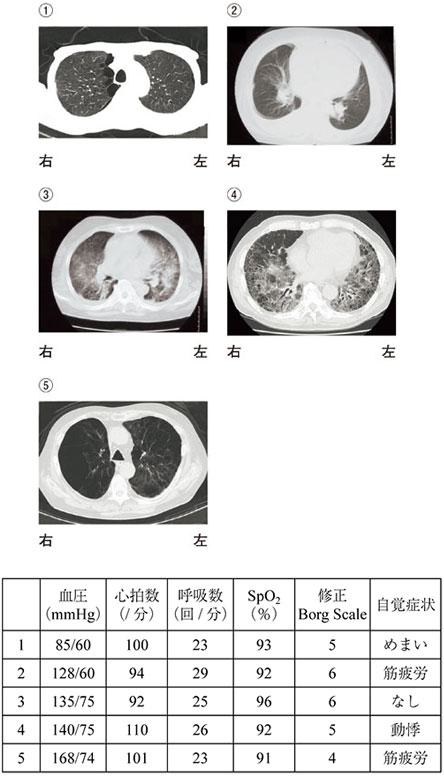

第57回午前:第18問

問題17の連続問題全身持久力トレーニングを行う場合、トレーニングを中止すべき状態はどれか。2つ選べ。トレーニング前の所見は、血圧120/65 mmHg、心拍数85/分、呼吸数19回/分、SpO296%、修正Borg Scale 3であった。

- 答え:1 ・4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第7問

75歳の男性。身長170 cm、体重48 kg、BMI 16.6。約10年前から呼吸困難が出現し自宅近くの医院で加療していた。徐々に呼吸困難感が増悪してきており、50 m程度の連続歩行で呼吸困難感のため休息が必要である。動脈血ガス分析PaO2 65 Torr、PaCO2 48 Torr、肺機能検査%VC 81%、FEV1% 31%であった。患者の胸部エックス線写真を示す。予測されるフローボリューム曲線として最も適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第51問

慢性閉塞性肺疾患の作業療法で適切でないのはどれか。

1: ろうそく吹きで呼気筋の筋力強化を行う。

2: 安静時の脈拍が100/分以上では作業を中止する。

3: 全身の筋緊張の緩和を図る。

4: ヤスリがけで作業耐久性を高める。

5: 作業中も腹式呼吸を維持させる。

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第49問

脳出血の急性期で、座位訓練を導入しても危険が少ないのはどれか。

1: JCS(Japan coma scale)はI桁の3

2: 収縮期血圧:200 mmHg

3: 安静時脈拍:120/分

4: 体温:39.5℃

5: 体外脳室ドレナージ

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第22問

血圧測定で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 触診で拡張期血圧を測定できる。

2: 精神的ストレスによって血圧は上昇する。

3: 拡張期血圧が80 mmHgのときは高血圧である。

4: 使用するカフの幅によって血圧の測定値は異なる。

5: 上肢の血圧の左右差は健常者では30 mmHgである。

- 答え:2 ・4

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第17問

82歳の男性。15年前から動作時の息切れ及び咳や痰の増加がみられ、自宅近くの医療機関にて加療していた。徐々に動作時の呼吸困難感が強くなり、入浴動作で息切れを感じるようになっている。2年前から在宅酸素療法が開始されている。動脈血ガス分析はPaO2 65 Torr、PaCO2 47 Torr、HCO3– 29.5 mEq/L、肺機能検査は、%VC 62%、FEV1% 42%であった。吸入薬として長時間作用性β2刺激薬、長時間作用性抗コリン薬が処方されている。本症例に有酸素運動を行う場合の運動強度として最も適切なのはどれか。

1: 7 METs

2: 修正Borg指数7

3: 最大仕事量の75%

4: 目標心拍数130/分

5: 最大酸素摂取量の40%

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する