第5回午後の過去問

国試第5回午後:第1問

電子計算機ハードウェアについて正しいのはどれか。

a:RAM(Random Access Memory)は主記憶装置に用いられる。

b:フロッピーディスクは磁気ディスクの一種である。

c:固定ディスクはあROM(ReOnly Memory)の一種である。

d:磁気テープは中央処理装置(CPU)の一部である。

e:補助記憶装置は主記憶装置への書き込み速度を高めるために用いられる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第5回午後:第2問

誤っているのはどれか。

a:記憶されたプログラムを逐次読み出し、処理していくコンピュータはノイマン式である。

b:コンピュータを構成する装置中、演算や制御を行うものをCPUという。

c:1秒間に1,000万回の浮動小数点演算を行う時の演算速度は2GFLOPSである。

d:日本語文字はASCIIコードにより表現されている。

e:光ディスクは大容量の情報記録が可能である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第5回午後:第3問

正しいのはどれか。

a:1秒間に100万回の命令を実行するコンピュータの演算速度を2MIPSという。

b:ROMは情報を書き直すことができ、電源を切ると情報が消える。

c:紙に書かれた文字を光学的に読みとる入力装置としてCRTがある。

d:光ディスクと音楽用のコンパクトディスクのメディアは異なる。

e:光磁気ディスクは書き込まれた情報を自由に書き直すことができる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第5回午後:第6問

誤っているのはどれか。

1:患者の姓名や生年月日などは患者基本情報に含まれる。

2:200バイトの病歴情報を1秒以内に転送するには、1,200ボーの通信速度の公衆回線を用いればよい。

3:データ通信網はへき地医療情報システムに役立つ。

4:病院管理業務情報には患者登録情報、看護情報、休職管理情報などがある。

5:分散型病院情報システムにはネットワークが用いられる。

国試第5回午後:第9問

正しいのはどれか。

a:PACSは大量の医用画像をアナログの状態で保管し、必要時に検索しうるシステムである。

b:PACSには光ディスクや光ファイバが用いられる。

c:データベースにはカード型データベースやレーショナルデータベースがある。

d:計量診断学のための手法として判別分析法や最尤法などがある。

e:サブトラクション法は多変量解析のアルゴリズムである。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第5回午後:第35問

人工呼吸器の基本的構成順序として正しいのはどれか。

1:ガス取入口-吸気口-酸素濃度調節器-加湿器-Yアダプタ-呼気弁-呼気口

2:ガス取入口-酸素濃度調節器-加湿器-Yアダプタ-吸気口-呼気弁-呼気口

3:ガス取入口-吸気口-加湿器-酸素濃度調節器-Yアダプタ-呼気弁-呼気口

4:ガス取入口-酸素濃度調節器-吸気口加湿器-Yアダプタ-呼気弁-呼気口

5:5. ガス取入口-吸気口-酸素濃度調節器-Yアダプタ-加湿器-呼気弁-呼気口

国試第5回午後:第38問

人工心肺装置を用いるものはどれか。

a:IABP

b:BLS

c:VAD

d:ECMO

e:VAB

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第5回午後:第39問

体表面積が1.2m2以上の人の常温下人工心肺の適正潅流量はどれか。

1:0.8~1.0L/分/m2

2:1.4~1.6L/分/m2

3:2.0~2.0L/分/m2

4:2.6~2.8L/分/m2

5:3.2~3.4L/分/m2

国試第5回午後:第41問

補助人工心臓の適応として正しいのはどれか。

a:人工心肺からの離脱困難

b:開心術後の重症低心拍出状態

c:心臓移植までの一時的循環維持

d:重症呼吸不全

e:急性肝不全

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第5回午後:第45問

透析患者における貧血について正しいのはどれか。

a:貧血はエリスロポエチンの産生低下が主因である。

b:ヘマトクリットが上昇すると透析効率は低下する。

c:出血、鉄欠乏でも起きる。

d:貧血にはアルミニウムを補充する。

e:貧血にはビタミンDを投与する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第5回午後:第52問

透析器(ダイアライザ)について正しいのはどれか。

a:中空糸型ダイアライザの中空糸の内径は200~300μm程度のものが多い。

b:ポリアクリロニトリル膜の補体活性化作用は弱い。

c:ポリウレタンは生体適合性がよいので、透析膜として使用されるようになった。

d:従来の高圧蒸気滅菌は膜の変質をきたすため、最近エチレンオキサイドガス滅菌が用いられることが多くなってきた。

e:最近我が国では、セルロース系の膜はほとんど用いられなくなっている。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第5回午後:第55問

大動脈内バルーンパンピング法(IABP)によりもたらされる効果として正しいのはどれか。

1:心臓の後負荷の増大

2:冠動脈血流量の増加

3:左房圧の上昇

4:4. 動脈の収縮期圧の上昇

5:中心静脈圧の上昇

国試第5回午後:第59問

適切でない組合せはどれか。

a:人工ペースメーカ・・・・・・・高周波電流

b:電気メス・・・・・・・・・・・・・・・低周波電流

c:レーザメス・・・・・・・・・・・・・光

d:冷凍手術器・・・・・・・・・・・・熱

e:ネブライザ・・・・・・・・・・・・・超音波

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第5回午後:第60問

皮膚を通して生体内に伝達される物理的エネルギーによって、生体に不可逆的な障害が生じるといわれているエネルギー密度の限界値はどれか。

1:100μW/cm2

2:100mW/cm2

3:100W/cm2

4:100kW/cm2

5:100MW/cm2

国試第5回午後:第66問

電気メスの高周波分流による熱傷の原因となりうるのはどれか。

a:対極板のコードを長くとり、コイル状にたるみをつける。

b:大きな対極板を装着する。

c:十分な量のペーストを対極板に塗布する。

d:肩甲骨付近に対極板を装着する。

e:接地された金属部分に患者が接触している。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第5回午後:第72問

パルスオキシメータについて正しいのはどれか。

a:非侵襲的な測定ができる。

b:静脈血酸素分圧を測定する。

c:連続測定はできない。

d:血管内への色素投与時には正確な測定ができない。

e:心室細動時には測定できない。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第5回午後:第73問

電撃で人体に最も危険な周波数帯域はどれか。

1:10Hz以下

2:50Hz~100Hz

3:1kz~100kHz

4:50kHz~100kHz

5:1MHz以上

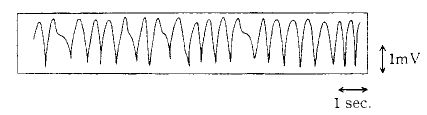

国試第5回午後:第75問

図に示す心電図が記録された。マクロショックで流れた電流値(mA)として考えられるのはどれか。

1:0.5

2:3.5

3:11

4:56.6

5:145.5

国試第5回午後:第76問

各種エネルギーの生体に対する安全限界としての誤っているのはどれか。

a:温度による熱傷 ------------------- 55°C

b:超音波による熱作用 --------------- 10W/cm2

c:高周波電磁波による障害(睾丸)------- 0.01W/cm2

d:低周波電流によるミクロショック ------- 0.1mA

e:低周波電流による離脱限界 --------- 10mA

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第5回午後:第84問

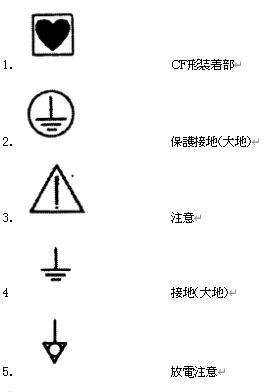

クラスⅠ機器について正しいのはどれか。

1:接地漏れ電流は電源極性を切り換えて測定し、小さい方を漏れ電流とする。

2:外装漏れ電流は機器の外装と壁面接地端子間に測定器を挿入して測定する。

3:患者漏れ電流-1は患者装着部と外装との間に測定器を挿入して測定する。

4:患者漏れ電流-2はB形機器の信号入出力部に100Vをかけ、外装漏れ電流と同じように測定する。

5:患者漏れ電流-3はBF形、CF形機器の患者装着部に100Vをかけ、外装漏れ電流と同じように測定する。

国試第5回午後:第85問

医療におけるシステム安全について正しいのはどれか。

a:多数の機器からなる医療システムでは、一つの機器の故障はシステム全体の故障につながらない。

b:システム安全の対策として操作者の教育も含まれる。

c:事故情報の分析には故障モード効果分析が用いられる。

d:異常状態の発生を予知する安全対策をフェールセイフという。

e:コンピュータシステムを含まない機器ではシステム安全を考慮しなくてもよい。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回