第4回午後の過去問

国試第4回午後:第2問

正しいのはどれか。

a:コンピュータの演算速度において、1GFLOPSは1秒間に浮動小数点を持つ数の計算を100万回実行し得ることを示す。

b:現在のコンピュータの主記憶装置にはICメモリがよく使用されている。

c:光ディスクは音楽用のCDと同じメディアを利用したものである。

d:磁気ディスクは書き込まれた情報を自由に書き直すことができる。

e:ROMは情報を書き直すことができるが電源を切ると情報は消える。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第4回午後:第5問

正しい組合せはどれか。

a:汎用 ─────────── UNIX

b:人工知能向け言語 ───── ALGOL

c:事務処理用言語 ────── FORTRAN

d:機械語 ────────── C

e:医療情報向け言語 ───── MUMPS

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第4回午後:第6問

医療情報システムについて誤っているのはどれか。

1:健康管理情報において集団の正常値の方が個人の正常値よりも幅が狭い。

2:へき地医療情報システムに心電図電送解析システムが用いられることがある。

3:医療情報ネットワークにおける情報伝送の速度としてボーレイトが用いられる。

4:病院情報には病院管理情報のほか検査や病状観察に関する情報もある。

5:医師が診察室の端末装置から直接、検査指示などの患者の診療情報を入力するものをオーダリングシステムという。

国試第4回午後:第7問

コンピュータの医療応用について正しいのはどれか。

a:ICカードや光カードが健康のために利用されている。

b:判別分析法は種々の検査データを多変量解析し正常と異常とを区別する方法である。

c:2枚の画像の差分をとり鮮明化する方法をサブトラクション法という。

d:各種の画像をディジタル化して管理するシステムをパッケージという。

e:病院管理業務情報は病歴情報と臨床検査情報とで構成される。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第4回午後:第8問

誤っているのはどれか。

1:PACSは大量の医用画像をディジタル化して保管し必要時に検索し得るシステムである。

2:PACSではデータ圧縮や高速伝送に関する技術が必要である。

3:計量診断学には判別分析方法などの多変量解析が応用されることがある。

4:医用画像をディジタル化した際のデータ量は白黒画像もカラー画像も同じである。

5:エッジ・エンハンスメントは医用画像処理において有用である。

国試第4回午後:第16問

100Ωの抵抗について正しいのはどれか。

1:100Vの電池に接続すると100Wの電力を消費する。

2:実効値100Vの正弦波交流電圧をかけると実効値が約1.4Aの電流が流れる。

3:実効値が1Aの正弦波交流電流を流すと抵抗両端の電圧の実効値は約140Vになる。

4:100Hz、100Vの正弦波交流電圧をかけたときに流れる電流は50Hz、100Vのときの2倍になる。

5:実効値が1Aの50Hzの正弦波交流電流を流したときの電力消費は50Wである。

国試第4回午後:第23問

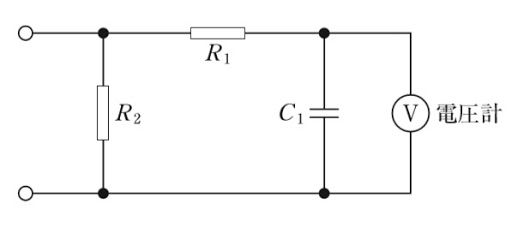

正しいのはどれか。

a:オーディオアンプは中間周波帯域の電力増幅器である。

b:医用計測器に多く使用されている増幅器は差動増幅器である。

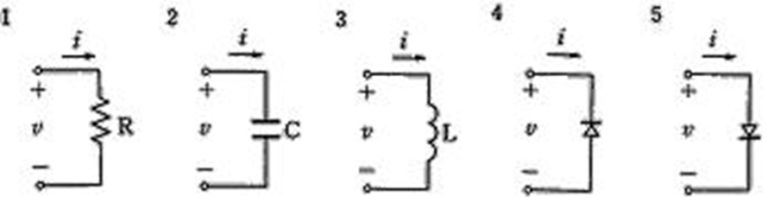

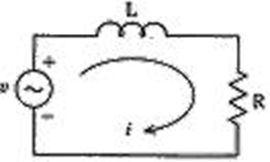

c:抵抗とコンデンサ、又は抵抗とインダクタンスにより近似的な微積分回路をつくることができる。

d:生体の皮膚インピーダンスを考慮すると生体信号増幅器の入力インピーダンスは低い方がよい。

e:NOR回路のみで任意の演算回路を構成することはできない。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第4回午後:第26問

生体信号の伝送について正しいのはどれか。

a:時分割方式により信号伝送の多重化を図ると復調操作が不要となる。

b:振幅変調(AM)は周波数変調(FM)よりも雑音の混入に対して強い。

c:光ファイバを用いると伝送情報量がきわめて大きく、画像データの伝送も容易となる。

d:パルス符号変調(PCM)は雑音の混入に対して最も強い方式である。

e:パルス符号変調(PCM)は信号の大きさをパルスの数に変えて信号伝送を行う。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第4回午後:第28問

人工心肺の使用中に人工肺の交換が必要な場合はどれか。

a:血圧の低下

b:酸素化能の低下

c:膜型肺における血液の漏出

d:血液の濃縮

e:脱血の不良

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第4回午後:第29問

人工心肺潅流開始時のACT(activated clotting time)として適切なのはどれか。

1:100秒未満

2:100~150秒

3:200~250秒

4:300~350秒

5:400秒以上

国試第4回午後:第30問

大動脈バルーンパンピング法(IABP)の目的で誤っているのはどれか。

a:腎血流量の増加

b:収縮期圧の上昇

c:心筋酸素消費量の減少

d:心仕事量の軽減

e:冠状動脈血流量の増加

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第4回午後:第31問

人工心肺による常温体外循環において適切なヘマトクリット値はどれか。

1:40%以上

2:30~35%

3:20~25%

4:10~15%

5:10%未満

国試第4回午後:第32問

人工肺による体外循環の終了後に血液凝固能の正常化のために用いるのはどれか。

1:ヘパリンナトリウム

2:硫酸プロタミン

3:塩化カルシウム

4:重炭酸ナトリウム

5:マニトール

国試第4回午後:第33問

人工心肺による体外循環の血液に及ぼす影響について正しいのはどれか。

a:赤血球の損傷

b:血漿蛋白の変性

c:血漿遊離ヘモグロビン濃度の増加

d:血液粘度の低下

e:ヘマトクリット値の増加

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第4回午後:第55問

皮膚を通して生体内に伝達される物理的エネルギーによって、生体になんらかの不可逆的な障害を生じるといわれているエネルギー密度の限界値はどれか。

1:10μW/cm2

2:100μW/cm2

3:10mW/cm2

4:100mW/cm2

5:1000mW/cm2

国試第4回午後:第72問

パルスオキシメータについて正しいのはどれか。

a:観血的な測定器である。

b:測定部を透過した光の強度が心拍動に同期して変化する現象を利用する。

c:酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビンの光吸収スペクトルの相違を利用する。

d:異常ヘモグロビン存在時には正確な測定ができない。

e:動脈血酸素含有量を測定する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第4回午後:第73問

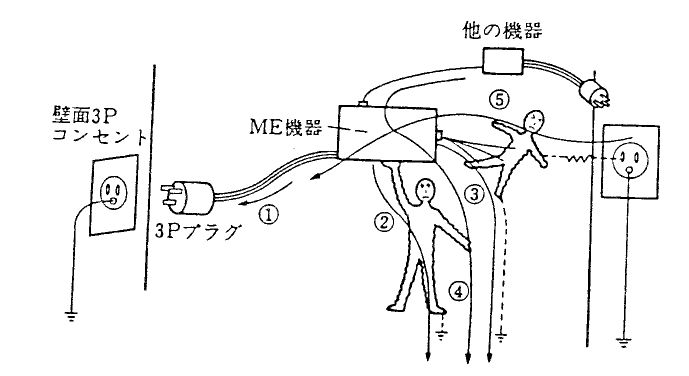

電撃について正しいのはどれか。

a:人体の反応は電流の流入出部によって異なる。

b:His束心電図検査は心臓に直接電流が流れ込み、心室細動が発生しないよう注意して行われる。

c:皮膚に0.1mAの商用交流電流が流れるとビリビリと感じる。

d:体表から受ける電撃により起こる事故死の多くは心筋症によるものである。

e:ミクロショックの場合、数μAの交流電流でも危険である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第4回午後:第75問

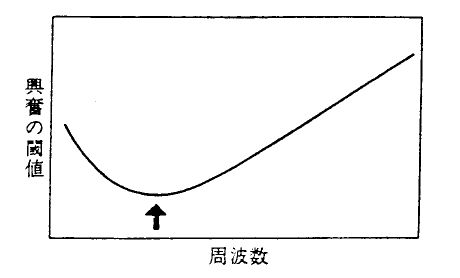

電気の生体に与える影響について正しいのはどれか。

a:最少感知電流は離脱限界電流より小さい。

b:生体に離脱限界以上の電流が流れると行動の自由を失う。

c:ミクロショック心室細動電流はマクロショック心室細動電流の1/100である。

d:手に20mAの商用交流が流れても行動の自由は失われない。

e:高周波電流は生体に熱作用をもたらす。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第4回午後:第76問

各種エネルギーを生体に与えたときの安全限界について正しいのはどれか。

a:高周波電磁波による熱傷 : 1W/cm2

b:超音波によるキャビテーション : 100W/cm2

c:高周波電磁波による眼障害 : 0.01W/cm2

d:低周波電流によるミクロショック : 10μA

e:温度による熱傷 : 45°C

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第4回午後:第80問

JIS-T-1022「病院電気設備の安全基準」で非常電源について正しいのはどれか。

a:非常電源で用いられる自家用発電設備は連続して最小限40時間運転できる。

b:瞬時特別非常電源の最少連続運転時間は15分である。

c:非常電源用のコンセントの外郭表面は赤色である。

d:手術灯の電源回路には瞬時特別非常電源を設けなければならない。

e:特別非常電源の電圧確立時間は10秒以内である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第4回午後:第85問

ME機器を購入する場合、まず考慮すべきことはどれか。

a:安全性

b:経済性

c:知名度

d:外観

e:性能

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回