臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

電気メス(高周波手術装置)の出力は数百kHzの高周波成分を含み、同室のモニタ(心電図、血圧、SpO2など)に容量結合・電磁誘導・伝導を介して混入しやすい。雑音対策は(1)ノイズ源の低減(出力を最小限)、(2)経路遮断・結合低減(コードの物理的分離、絶縁・アイソレーション使用)、(3)受信側の除去(高周波除去フィルタ)という三層で行う。これらは妥当な対策である。一方、フローティング型(対地から浮いた)電気メスの採用はモニタ雑音低減策としては不適切で、患者−周辺機器間の浮遊容量を介した高周波漏れ電流が相対的に回り込みやすく、雑音を助長し得る。よって『フローティング型電気メスを使用する』は誤りである。

選択肢別解説

正しい。モニタ側に高周波除去(ESU)フィルタを挿入すると、電気メス由来の数百kHz帯の干渉成分を減衰させ、測定帯域(例:ECGの0.05~150 Hz程度)への混入を低減できる。原波形への影響を最小化する設計が前提だが、一般に有効な対策である。

正しい。ノイズ源である電気メス出力を必要最小限にすると、放射・容量結合・伝導いずれの経路でも混入する高周波エネルギーが減り、モニタ雑音が軽減する。患者安全面(熱損傷低減)の観点からも推奨される。

誤り。フローティング型(対地から絶縁された)電気メスは、対地基準が不安定になり患者・配線が対地に対して浮いた状態となるため、患者−周辺機器(モニタ)間の浮遊容量を介して高周波漏れ電流が流入しやすく、モニタへの高周波回り込みを助長し得る。したがって雑音対策としては適切でない。

正しい。対極板コードは電気メスの高周波大電流が流れるため、モニタのリード線から離して敷設すると電磁誘導・容量結合が減り、ノイズ混入が抑えられる。やむを得ず交差する場合は直角に交差させるのが望ましい。

正しい。絶縁型のトランスデューサやアイソレーションアンプ付き入力を用いると、患者側からモニタ内部への高周波電流の伝導経路を遮断でき、電気メス雑音の侵入を抑制できる。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

人工鼻(HME: Heat and Moisture Exchanger)は、呼気の熱と水分を吸着し、次回吸気時に放出することで受動的に加湿・加温するデバイスである。短所としては、回路(Yピース)と気管チューブの間に装着する構造上、機械的死腔が数十mL〜(機種により)増え、二酸化炭素貯留や換気効率低下のリスクがあること、さらに本体フィルタや分泌物付着により呼吸抵抗が増加し、吸気圧上昇・呼吸仕事量増大・分泌物貯留の危険があることが挙げられる。一方、HMEは能動的に加熱・加湿しないため『うつ熱』や『過剰加湿』は通常の短所ではない。また、回路内の結露や汚染が生じにくいことから人工呼吸器関連肺炎(VAP)を増加させる根拠は乏しく、少なくとも短所とはいえない。以上より本設問の短所は『死腔の増加』『呼吸抵抗の増加』である。

選択肢別解説

誤り。HMEは受動的な熱・水分交換体であり、自ら発熱・加温する機構を持たない。加温加湿器のような制御異常で体温上昇(うつ熱)を招くリスクは通常想定されず、HMEの短所とはいえない。

誤り。HMEは呼気由来の水分を再利用する受動加湿であり、加温加湿器のように設定次第で過剰加湿になる性質ではない。臨床的にはむしろ高分時換気や低体温時などで加湿不足が問題になりやすい。したがって『過剰加湿』はHMEの短所ではない。

正しい。HMEはYピースと気管チューブの間に挿入されるため、その容積分の機械的死腔が追加される。死腔増加は二酸化炭素排出効率を低下させ、特に小児やCOPD患者などではPaCO2上昇のリスクとなる。

正しい。HME本体のフィルタ構造により通気抵抗が加わるうえ、分泌物付着や水分の保持で目詰まりすると抵抗がさらに増す。結果として気道内圧・吸気圧の上昇や呼吸仕事量の増大を招くため、定期交換・分泌物管理が必要である。

誤り。HMEの使用がVAPを増加させるとはいえない。HMEは回路内の結露(ウォータートラップ)を相対的に抑え、回路汚染の機会を減らしうるため、少なくとも『VAPの増加』はHMEの短所として不適切である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

人工呼吸器の使用前点検では、呼吸回路のリーク確認(自動自己診断の活用を含む)、トリガ感度の動作確認、警報(回路離脱・高低圧など)の作動確認、そして停電時に備えたバッテリーへの切替確認が基本である。誤っているのは「加温加湿器に適量の生理食塩液を入れる」で、加温加湿器の補給水は精製水または滅菌蒸留水を用いる。生理食塩液は塩分により析出・スケール形成やセンサー不良の原因となり、エアロゾル化した塩が気道刺激となるおそれがあるため不適切である。

選択肢別解説

正しい。多くの人工呼吸器は回路リークやコンプライアンスを評価できる自己診断(セルフテスト)機能を備え、リークテストに活用する。手動点検の場合もYピースを閉鎖し圧の保持低下がないかを確認する。

正しい。テスト肺を接続し、圧トリガであれば陰圧、フロートリガであれば流量変化を与えて、設定感度で補助換気が開始することを確認する。過敏すぎない/鈍すぎない範囲で反応することが重要。

正しい。テスト肺を外すことで回路離脱を模擬し、低圧(回路離脱)アラームが速やかに発報し、音量・表示が適切であることを確認するのは警報点検の基本である。

正しい。バッテリー内蔵機では商用電源プラグを抜いて自動的にバッテリー駆動へ切り替わること、警報・換気が継続すること、残量表示が適正であることを患者接続前の安全な環境で確認する。

誤り。加温加湿器の補給水に生理食塩液は使用しない。精製水または滅菌蒸留水を用いる。生理食塩液は塩分が加温加湿器や回路内で析出しスケール化して故障やセンサー誤作動を招きやすく、エアロゾル化した塩による気道刺激の懸念もあるため不適切である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

体外循環の安全運用に関する基本事項の確認問題。カニュレーションは出血や血圧低下へ即応できるよう送血(大動脈)を先に挿入し、その後に脱血(静脈)を挿入するのが一般的である。大動脈遮断の施行・解除時はいずれも一過性に送血流量を下げて大動脈圧を低め、血管壁損傷や塞栓の危険を減らす。遠心ポンプは回転数一定でも血液粘性や前後負荷で流量が変化するため、復温により粘性が低下すると同一回転数で流量は増加する。停止時は逆流・サイフォンを防ぐ目的で送血・脱血の両回路を遮断してからポンプを停止する。したがって正しいのは選択肢4。

選択肢別解説

誤り。一般には送血カニューレ(大動脈)を先に挿入して、必要時に充填液の送血や血圧維持が可能な体制を確保してから、脱血カニューレ(静脈)を挿入する。先に脱血カニューレを挿入すると、出血・静脈還流低下に伴う血圧低下へ対応しにくい。

誤り。大動脈遮断時は大動脈圧を下げて壁負荷や塞栓リスクを減らすため、一時的に送血流量を低下(場合により一時停止)させてから遮断する。増加は不適切。

誤り。遮断解除時も塞栓・過灌流・大動脈壁損傷を避けるため、一時的に送血流量を低下させてから徐々に再灌流させる。増加は不適切。

正しい。遠心ポンプの流量は回転数一定でも血液粘性や前後負荷に依存する。復温で血液粘性が低下すると、同一回転数・同一後負荷条件下でポンプの作動点が高流量側へ移り、実流量は増加する。

誤り。遠心ポンプでは回転を止めると回路内で逆流やサイフォン現象が起こり得るため、ポンプ停止前に送血・脱血の両側回路を確実にクランプして逆流を防止してから停止する。脱血側のみのクランプでは不十分。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

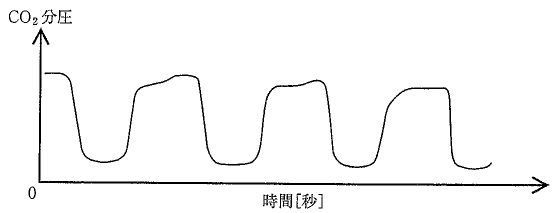

提示カプノグラムは各呼吸で吸気開始後もCO₂分圧が0に戻らず、基線が持続的に上昇している。これは患者がCO₂を含むガスを再吸入している所見で、麻酔器の二酸化炭素吸収剤(ソーダライム等)の劣化が典型的原因である。再呼吸ではEtCO₂が上昇傾向となり、波形は呼気終末付近の形状にかかわらず「吸気側のベースライン非ゼロ」が決め手となる。したがって原因は二酸化炭素吸収剤の劣化が最も妥当である。

選択肢別解説

誤挿管(食道挿管)では肺由来のCO₂が検出されないため、数回の換気ののちカプノグラムはほぼフラットに近づく。基線が持続的に上がる所見とは一致しない。

気道狭窄では呼気相IIの立ち上がりが緩徐となり、いわゆるシャークフィン形となるが、吸気時のベースラインは0付近に戻るのが一般的である。基線上昇による再呼吸所見とは異なる。

回路リークは波形振幅やEtCO₂の低下、不整な波形などを生じやすいが、典型的には吸気ベースラインの上昇は説明しにくい。再呼吸の決め手である基線非ゼロ所見とは一致しない。

自発呼吸の混入では呼気プラトーに陥凹(curare cleft)が現れるのが特徴で、吸気ベースラインは0付近に戻る。図のような持続的なベースライン上昇とは合致しない。

二酸化炭素吸収剤の劣化によりCO₂除去が不十分となり、吸気時にもCO₂を含むガスを再吸入するためベースラインが0に戻らない。提示図の所見(基線上昇)と一致する。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

膜型人工肺は血液ポンプで加圧された血液を処理するため,回路上はポンプの出口側(圧側)に配置する。二酸化炭素の除去は掃引ガス(吹送ガス)の流量を増やすことで膜を介する分圧勾配が拡大し,除去量が増加する。一方,酸素化は主にFiO2,血液流量,ヘモグロビン濃度に依存する。灌流方式では,外部灌流型(血液が中空糸の外側を流れる)は流路断面が広く,内部灌流型より一般に血液側の圧力損失が低い。膜材としての均質膜(シリコーン等)は貫通孔を持たず,ガスは膜に溶解・拡散して透過する。多孔質膜では長時間使用で血漿漏出(プラズマリーク)が起こり得,膜濡れによりガス交換能が低下した場合は回復が困難なため人工肺交換が適切となる。

選択肢別解説

誤り。人工肺は血液ポンプで加圧された血液を処理するため,回路上はポンプの出口側(圧側)に接続する。入口側(吸引側)に置くと陰圧で気泡混入やキャビテーションの危険が増すため不適切。

誤り。掃引ガス流量を増やすとガス側のCO2分圧が低く保たれ,膜を介する分圧勾配が増大してCO2除去量は増加する(結果としてPaCO2は低下)。

誤り。外部灌流型(血液が中空糸外側を流れる)は血液流路が広く,内部灌流型(血液が中空糸内腔を流れる)に比べて一般に血液側の圧損失は低い。

正しい。均質膜(例:シリコーン膜)は多孔質ではなく貫通孔を持たない。ガスは膜材質に溶解し,濃度勾配に従って拡散透過する。

正しい。多孔質膜で血漿漏出(プラズマリーク)が生じると膜濡れによりガス交換能が低下し,機能回復は困難であるため人工肺の交換が適切である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

観血式動脈圧測定では、フラッシュ液(ヘパリン加生理食塩液)を加圧バッグでおよそ300 mmHgに保持し、動脈圧より高い圧を常時付与することで血液の逆流を防ぐ。逆流が起きる典型的な機序は、(1) ライン内圧が動脈圧を下回る(加圧不足・フラッシュ流の低下)、(2) ラインが大気と交通して圧が失われる(開放・漏れ)である。よって、加圧バッグの圧不足、三方活栓の誤操作(大気開放や意図しない交通)、接続部の緩み(漏れ・大気交通)はいずれも逆流の原因になり得る。一方、カテーテル先当たりや血栓形成は波形減衰や閉塞を引き起こして測定不良の原因にはなるが、逆流を直接生じさせる機序ではない。

選択肢別解説

誤り。カテーテル先端が血管壁に当たると波形の減衰やフラッシュ不良、場合によっては閉塞が生じ測定不能となるが、ライン内圧が大気に開放されるわけではないため逆流の直接原因とはならない。

誤り。血栓形成はラインの閉塞・狭窄を生じ、波形の減衰や測定困難を招く。むしろ流路抵抗が増えるため、血液が測定ライン側へ逆流しやすくなる機序ではない。

正しい。接続部の緩みは微小漏れや大気交通を生じ、ライン内圧が保持できず低下する。結果として患者側の動脈圧に押されて血液がライン内へ流入(逆流)し得る。血液漏出や空気混入の危険もあるため即時是正が必要。

正しい。三方活栓の誤操作で患者側が大気に開放されたり、意図せず他ポートと交通すると、ライン内圧が失われて逆流が生じる。特に採血・ゼロ点合わせ時のバルブ位置誤りに注意する。

正しい。加圧バッグの圧が動脈圧を下回るとフラッシュ圧で逆流を押し返せず、患者側からライン内へ血液が入り込む。観血式血圧では通常約300 mmHgに加圧し逆流防止とライン開存を維持する。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

人工心肺(体外循環)では、血液が人工材料(回路・人工肺)に接触することにより補体・白血球・血小板などが活性化され、炎症反応と血液学的変化が起こる。具体的には、機械的せん断やポンプ・人工肺での損傷により溶血が生じ血漿遊離ヘモグロビンは上昇、血小板は回路表面への吸着や消費で低下、白血球は補体活性化に伴い初期に末梢で減少(とくにリンパ球減少)する。一方、人工材料接触は補体の活性化を引き起こし、また低体温や手術侵襲・カテコラミン分泌、インスリン分泌低下などにより血糖値は上昇しやすい。したがって、起こる変化として正しいのは「補体の活性化」と「血糖値の増加」である。

選択肢別解説

誤り。体外循環では機械的せん断や回路・人工肺での血球損傷により溶血が生じ、血漿遊離ヘモグロビンは上昇する。プライミング液による希釈でヘマトクリットは低下し得るが、遊離ヘモグロビン濃度自体は溶血で上がる。

誤り。血小板は回路や人工肺への吸着・消費、活性化による消費、さらには希釈の影響で低下する。ヘパリン使用中であっても血小板数は一般に増加せず低下傾向となる。

誤り。体外循環開始直後は補体活性化に伴い白血球が肺などに一時的に滞留し、末梢血中では減少する傾向がある。リンパ球は白血球の一種であり、増加ではなく減少が一般的である。

正しい。血液が人工材料表面に接触することで異物接触反応が起こり、補体カスケードが活性化される。これが炎症反応や白血球動態変化の一因となる。ヘパリンコーティング回路などで程度は軽減しうるが、基本的機序として補体活性化は生じる。

正しい。手術侵襲・カテコラミン分泌・ステロイド反応、低体温下でのインスリン分泌低下やインスリン作用低下、グリコーゲン分解促進などにより高血糖になりやすい。適切な輸液やインスリン管理が行われない限り、血糖は増加傾向となる。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

遠心ポンプは非閉塞型で、同一回転数でも前負荷・後負荷の変動により流量が大きく変化する特性がある。このため低流量域ではポンプ曲線が寝ており微小な負荷変化で流量が乱れやすく、回転数のみでの精密制御は不安定になりやすい(1が正しい)。冷却で血液粘度が上昇するとポンプ負荷が増し、同一流量を維持するには回転数を上げる必要がある(4が正しい)。また停止時や低速時には逆流しうるため、送血回路は鉗子で遮断して逆流を防止する(5が正しい)。一方、空気混入は微小気泡として送出されうるため「送り込むことはない」は誤り(2は誤り)。送血回路の遮断はローラーポンプのような回路破裂リスクは低いが、遠心ポンプでも安易な遮断は過圧・溶血等の懸念があり、絶対的禁忌とまではいえない(3は誤り)。

選択肢別解説

正しい。遠心ポンプは負荷依存性が高く、低回転・低流量域ではポンプ曲線が平坦で、前後負荷のわずかな変動で流量が大きく変わる。離脱前の低流量時は回転数設定に対する流量の再現性が低下し、回転数のみでの精密な流量制御が困難となる。

誤り。遠心ポンプは大量空気混入で脱気・失速して吐出が低下することはあるが、少量の空気は微小気泡として送出されうる。したがって「誤って空気を体内に送り込むことはない」とは言えない。空気混入防止・検知が必要。

誤り。ローラーポンプでは送血回路遮断が回路破裂の重大リスクとなるが、遠心ポンプは非閉塞型で最大圧が限定されるため、送血回路の一時遮断それ自体を絶対的禁忌とはしない。ただし過圧・溶血や血栓リスクがあり、安易な遮断は避け、必要時は厳重監視下で短時間に留める。

正しい。冷却により血液粘度が上昇し、ポンプの後負荷が増大する。同一流量を維持するにはポンプヘッドを高める必要があるため、回転数を上げて対応する。

正しい。遠心ポンプは停止・低速時に逆流しうる非閉塞型であるため、人工心肺停止時は送血回路を鉗子で遮断して逆流を防止するのが基本操作である。『釦子』は『鉗子』の誤記。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。