第6回午後の過去問

国試第6回午後:第5問

人工知能について正しいのはどれか。

1:人工知能は抗生物質の選択支援などにも利用される。

2:PrologやLISPは診断治療支援ソフトの一種である。

3:エキスパートシステムとは熟練したプログラマが作ったシステムをいう。

4:エキスパートシステム構築ツールはハードウェアの一種である。

5:re-zaシェルは知識データと推論ルールがある。

国試第6回午後:第6問

病院管理情報でないのはどれか。

1:薬剤管理情報

2:病歴情報

3:血液管理情報

4:患者登録情報

5:医事会計情報

国試第6回午後:第7問

医療情報の活用について誤っているのはどれか。

1:誤診率の低下が期待できなくなる。

2:患者の待ち時間が長くなる。

3:医療従事者にとってむだな労力を削減できる。

4:医療をより高度なものにできる。

5:情報処理することにより有用な情報が得られる。

国試第6回午後:第9問

誤っているのはどれか。

1:判別分析法はいろいろな検査値を多変量解析する手法の一つである。

2:データ圧縮法は医用画像を見やすくするのに使われる。

3:サブトラクション法は2枚の医用画像の差分をとり画像を鮮明化する。

4:高速フーリエ変換は信号の持つ周波数成分を分析するのに使われる。

5:最法は確率・統計的推論を利用した計量診断法の一つである。

国試第6回午後:第12問

コンデンサについて正しいのはどれか。

1:蓄えられている電荷を2倍にすると電圧は1/2になる。

2:2F(ファラッド)のコンデンサの両極板にそれぞれ±2Cの電荷が蓄えられているとき、電圧は1Vである。

3:2Fのコンデンサの電圧が2Vであるとき、両極板に蓄えられている電荷は±2Cである。

4:正弦波交流電圧を印加しているとき、電圧を2倍にすると流れる電流は1/2になる。

5:正弦波電流を流しているとき、周波数を2倍にすると電圧は2倍になる。

国試第6回午後:第14問

磁気について正しいのはどれか。

a:直線電流の周りにはこれを中心とする同心円状に磁力線が生じる。

b:円形コイルに電流を流すとコイル面内では同心円状に磁界が発生する。

c:直線電流によって生じる磁束密度の大きさは距離の2乗に反比例する。

d:2本の平行導線に同方向に電流が流れていると両者の間に反発力が働く。

e:真空中と比べて磁束密度が磁気誘導によって著しく増加するものを強磁性体という。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第6回午後:第28問

人工肺について正しいのはどれか。

a:回転円盤型は現在最も多く使用されている。

b:気泡型は血液と酸素との直接接触により酸素加を行う。

c:膜型では薄い膜を介してガス交換が行われる。

d:膜型では血球の破壊が発生しやすい。

e:微小孔型透過膜はガス交換能が劣る。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第6回午後:第29問

体外循環について正しいのはどれか。

1:送血用カニューレは通常、鎖骨下動脈に挿入する。

2:送血用カニューレ部分の血流速度は遅い。

3:脱血用カニューレは通常、右心房から挿入する。

4:脱血には常にポンプを使用する。

5:成人用脱血カニューレのサイズは直径約5mmである。

国試第6回午後:第30問

人工心肺の血液に及ぼす影響について正しいのはどれか。

a:赤血球の損傷

b:血漿遊離ヘモグロビン濃度の上昇

c:血漿たんぱくの変性

d:ヘマトクリット値の上昇

e:血液粘度の低下

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第6回午後:第31問

人工心肺による体外循環の終了時に血液凝固能を正常化するのに用いるのはどれか。

1:ヘパリン

2:マニトール

3:塩化カルシウム

4:重炭酸ナトリウム

5:硫酸プロタミン

国試第6回午後:第32問

人工心肺による常温体外循環においてヘマトクリット値(%)の安全下限値はどれか。

1:5

2:10

3:20

4:30

5:50

国試第6回午後:第33問

人工心肺による体外循環中の血液凝固時間はACT(activated clotting time)で何秒位に維持するのが適切か。

1:100~150

2:200~300

3:400~600

4:800~1,000

5:1,000~1,500

国試第6回午後:第47問

慢性透析患者の血圧上昇の原因として正しいのはどれか。

a:血管内水分量の過剰

b:レニン分泌の過剰

c:BUNの上昇

d:血中リン値の上昇

e:ヘマトクリット値の低下

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第6回午後:第48問

腎性骨異栄養症の対策で正しいのはどれか。

a:リン含有量の多い食品の摂取

b:上皮小体 (副甲状腺)ホルモンの吸着除去

c:血清カルシウム値の正常化

d:活性型ビタミンDの投与

e:輸 血

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第6回午後:第55問

適切でない組み合わせはどれか。

1:レーザメス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・光

2:保育器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・熱

3:神経・筋刺激装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高周波電流

4:ベータトロン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・放射線

5:大動脈バルーンパンピング装置・・・・・・・・機械力

国試第6回午後:第56問

治療機器について正しいのはどれか。

a:電磁波、熱、音波、放射線、機械力などのエネルギーを利用する。

b:物理的エネルギーを利用するため副作用はない。

c:生体内に伝達される物理的エネルギーの密度が大きいほど効果が大きい。

d:主作用Mと副作用Sの比M/Sの小さいものを選ぶ。

e:常に使用状態において適正な出力が得られるようにしておく。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第6回午後:第60問

心マッサージ器について正しいのはどれか。

a:心臓の有効な拍動が停止したときに使用する。

b:全身の血液循環を完全に維持できる。

c:心マッサージ器を使用しているときは人工呼吸の必要はない。

d:手動式と自動式の二種類がある。

e:自動式の駆動源は高圧酸素または圧縮空気である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第6回午後:第61問

大動脈バルーンパンピング法(IABP)で、バルーンを膨張させる時期として適切なのはどれか。

1:心室拡張期

2:心房拡張期

3:心室拡張期と心室収縮期の両方

4:心房拡張期と心房収縮期の両方

5:心室拡張期と心室収縮期を交互に

国試第6回午後:第64問

レーザ手術における目の防護について正しいのはどれか。

a:反射光でも目を阻害する危険がある。

b:CO2レーザは普通のガラス眼鏡で防護できる。

c:Nd-YAGレーザには専用の防護眼鏡が必要である。

d:Arレーザは普通のガラス眼鏡で防護できる。

e:麻酔中の患者は閉眼しているので、患者の目の防護は必要ない。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第6回午後:第72問

大気圧プラス2気圧の高気圧酸素治療を行うとき、生体内の気泡について正しいのはどれか。

a:気泡は体積も圧力も変わらない。

b:気泡の体積は1/2になる。

c:気泡の体積は1/3になる。

d:気泡の圧力は3絶対気圧になる。

e:気泡の圧力は2絶対気圧になる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第6回午後:第73問

電撃に対する人体の反応に対して誤っているのはどれか。

1:電流の流出入部によって異なる。

2:最小感知電流の10倍の電流で行動の自由を失う。

3:50kHz付近で最も感じやすい。

4:1mAの商用交流が体表に流れるとビリビリ感じる。

5:感じられない電流により心室細動が誘発される。

国試第6回午後:第74問

各種エネルギーの安全限界について正しいのはどれか。

1:皮膚に対する熱作用では高周波電磁波の方が超音波より低い。

2:生殖細胞に障害を起こす超音波は0.01W/cm2である。

3:熱傷を起こす温度は42°Cである。

4:眼障害を起こす高周波電磁波は0.1W/cm2である。

5:ミクロショックを起こす低周波電流は10mAである。

国試第6回午後:第75問

医療の現場で注意すべき安全問題について誤っているのはどれか。

1:電気的安全問題の中には情報のひずみや他の機器への干渉が含まれる。

2:複数機器の同時使用時には機器単体使用時に比べて安全性は低下する。

3:過大エネルギー投与に折る熱傷の防止には適切な出力選択が必要である。

4:火花を伴う機器には取扱上の制限が必要である。

5:機械的安全問題の中には]機器の腐食や爆発が含まれる。

国試第6回午後:第76問

正しい組み合わせはどれか。

a:電気メスの高周波分流 ----------------- 熱的安全性

b:膜型人工肺の材用劣化 ---------------- 機械的安全性

c:医用ガスの誤用 ---------------------- 化学的安全性

d:透析回路への気泡の混入 ―――――--- 生物学的安全性

e:レーザ光の目的物以外への照射 ------- 工学的安全性

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第6回午後:第78問

CF形機器の入力回路をフローティングにする理由はどれか。

1:基線の動揺(ドリフト)を防ぐ。

2:交流雑音を除く。

3:入力インピーダンスを高くする。

4:ミクロショックを防ぐ。

5:消費電力意を節約する。

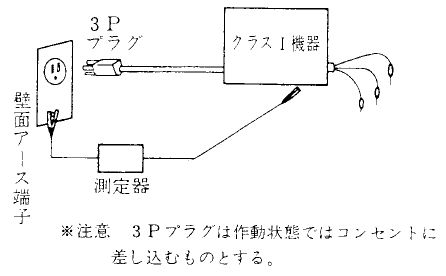

国試第6回午後:第81問

JIS T^022「病院電気設備の安全基準」について正しいのはどれか。

a:病院ではすべての部屋に3P式の医用コンセントを設けなければならない。

b:手術灯の電源は特別非常電源から供給される。

c:非常電源は電圧確立時間により三種類に分けられる。

d:瞬時特別非常電源設備は蓄電池設備と自家用発電設備から構成される。

e:非接地配線方式はマクロショック防止に役立つ

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第6回午後:第82問

病院の等電位接地(EPRシステム)として適切なのはどれか。

a:すべての機器・露出金属部を0.05Ωの導線で一点に集中接地した。

b:EPRシステムを設置した部屋のすべての金属表面の電位差の最大値は5mVであった。

c:心臓カテーテル室、心臓手術室、ICUのうち心臓カテーテル室のみEPRシステムを設置した。

d:金属ベッドは医用機器でないので接地しなかった。

e:患者から2mの位置のテレビを0.1Ω以下の追加保護接地線で接地センターのEPRポイントにつないだ。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第6回午後:第85問

電気的安全性点検について正しいのはどれか。

a:保護接地線の被覆の色は緑と黄の縞模様と決められている。

b:接地漏れ電流は電源極性を切り替えて測定し大きい方をとる。

c:着脱可能な電源コード内の保護接地線の抵抗値は、0.2Ω以内である。

d:患者漏れ電流-1の測定では患者装着部に100Vの電圧をかける。

e:保護接地線の日常点検はテスタによる導通テスト十分である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

臨床工学技士国家試験第1回

臨床工学技士国家試験第2回

臨床工学技士国家試験第3回

臨床工学技士国家試験第4回

臨床工学技士国家試験第5回

臨床工学技士国家試験第6回

臨床工学技士国家試験第7回

臨床工学技士国家試験第8回

臨床工学技士国家試験第9回

臨床工学技士国家試験第10回

臨床工学技士国家試験第11回

臨床工学技士国家試験第12回

臨床工学技士国家試験第13回

臨床工学技士国家試験第14回

臨床工学技士国家試験第15回

臨床工学技士国家試験第16回

臨床工学技士国家試験第17回

臨床工学技士国家試験第18回

臨床工学技士国家試験第19回

臨床工学技士国家試験第20回

臨床工学技士国家試験第21回

臨床工学技士国家試験第22回

臨床工学技士国家試験第23回

臨床工学技士国家試験第24回

臨床工学技士国家試験第25回

臨床工学技士国家試験第26回

臨床工学技士国家試験第27回

臨床工学技士国家試験第28回

臨床工学技士国家試験第29回

臨床工学技士国家試験第30回

臨床工学技士国家試験第31回

臨床工学技士国家試験第32回

臨床工学技士国家試験第33回

臨床工学技士国家試験第34回

臨床工学技士国家試験第35回

臨床工学技士国家試験第36回

臨床工学技士国家試験第37回

臨床工学技士国家試験第38回