第1回午後の過去問

国試第1回午後:第1問

電子計算機ハードウェアについて正しいのはどれか。

国試第1回午後:第2問

電子計算機ソフトウエアについて正しいのはどれか。

国試第1回午後:第5問

信号処理について正しいのはどれか。

国試第1回午後:第10問

磁気的な力について正しいのはどれか。

国試第1回午後:第11問

電気および磁気のシールド(遮蔽)について正しいのはどれか。

国試第1回午後:第18問

1次コイルの巻数100回、2次コイルの巻数500回の変圧器について正しいのはどれか。

国試第1回午後:第26問

通信について正しいのはどれか。

国試第1回午後:第27問

オプトエレクトロニクスについて正しいのはどれか。

国試第1回午後:第38問

透析器(ダイアライザ)について正しいのはどれか。

国試第1回午後:第39問

多人数透析液(自動)供給装置について正しいのはどれか。

国試第1回午後:第40問

正しいのはどれか。

国試第1回午後:第43問

有効膜面積2.0m2の透析器(ダイアライザ)の濾過係数をECUM法(Extracorporeal ultrafiltration method)によって測定した。血流量を200ml/min、膜間圧力差(TMP:transmembrane pressure)を200mmHgとし、6分間で240mlの濾液が得られた。濾過係数〔ml/(hr・m2・mmHg)〕として正しいのはどれか。

国試第1回午後:第45問

人工心肺装置の使用目的はどれか。

国試第1回午後:第46問

人工心肺の構成要素として必須なのはどれか。

国試第1回午後:第47問

人工心肺装置が使用されるのはどれか。

国試第1回午後:第48問

人工心肺による体外循環中にみられる血液性状の変化について正しいのはどれか。

国試第1回午後:第49問

人工心肺による常温下での体外循環において、単位体表面積当りの潅流量[L/(min・m2)]として適切なのはどれか。

国試第1回午後:第51問

人工心肺における体外循環中の事故への対応として誤っているのはどれか。

国試第1回午後:第52問

人工肺について誤っているのはどれか。

国試第1回午後:第53問

ブラッドアクセスに関連する事項として正しいのはどれか。

国試第1回午後:第54問

大動脈内バルーンパンピング法(IABP)により心拍出量が増大する機序について正しいのはどれか。

国試第1回午後:第55問

大動脈内バルーンパンピング法(IABP)のバルーンが置かれる位置として正しいのはどれか。

国試第1回午後:第56問

大動脈内バルーンパンピング法(IABP)で、バルーンを膨張させる時期として適切なのはどれか。

国試第1回午後:第57問

大動脈内バルーンパンピング法(IABP)の適応はどれか。

国試第1回午後:第58問

適切でない組合せはどれか。

国試第1回午後:第62問

レーザ手術装置使用時に起こりやすい事故として誤っているのはどれか。

国試第1回午後:第64問

電気メスの高周波分流による熱傷の原因となりうるのはどれか。

国試第1回午後:第67問

心臓ペースメーカについて正しいのはどれか。

国試第1回午後:第71問

高気圧酸素治療(高圧酸素療法)の適応でないのはどれか。

国試第1回午後:第73問

臨床工学技士が行ってはならないのはどれか。

国試第1回午後:第74問

電撃について正しいのはどれか。

国試第1回午後:第75問

電撃について誤っているのはどれか。

国試第1回午後:第76問

医用機器使用上の安全問題について誤っているのはどれか。

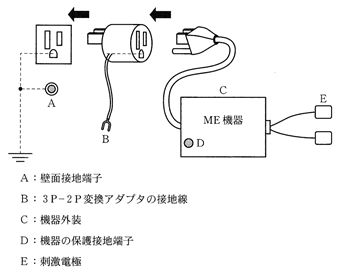

国試第1回午後:第78問

病院の等電位化接地(EPRシステム)として適切なのはどれか。

国試第1回午後:第81問

非接地配電方式について正しいのはどれか。