臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

トランジットタイム(時間差)型超音波血流計は、流れに沿う向きと逆向きの2経路で音波を伝播させ、その到達時間差から平均流速(および流量)を求める方式である。代表的な関係式は、入射角を $\theta$、音速を $c$、経路長を $L$、流速を $v$ とすると、順流方向 $t_{\downarrow}=\dfrac{L}{c+v\cos\theta}$、逆流方向 $t_{\uparrow}=\dfrac{L}{c-v\cos\theta}$、時間差 $\Delta t=t_{\uparrow}-t_{\downarrow}\approx\dfrac{2Lv\cos\theta}{c^2}$ で、流速が大きいほど $\Delta t$ は大きくなる。測定は広いビームで流路断面全体を音場内に含めることで、速度分布の影響を低減し断面平均に近い値を得る。一方、赤血球による散乱波の周波数シフト(ドプラ効果)を測るのはドプラ型血流計の原理であり、本方式とは異なる。体外循環回路(人工心肺、ECMO 等)では非侵襲に装着でき、標準的に用いられている。

選択肢別解説

正しい。時間差法では、流れに沿う向きと逆向きの双方へ超音波を送受し、それぞれの伝播時間を測って差分から流速を求める。

正しい。流路断面全体をカバーする広い音場(ワイドビーム)で計測し、速度分布の影響を受けにくい断面平均に近い値を得るのがトランジットタイム型の特徴である。

誤り。赤血球で散乱された超音波の周波数シフトを測るのはドプラ型の原理であり、トランジットタイム型は伝播時間差を測定する。

正しい。流速が増すと順流方向は到達時間が短く、逆流方向は長くなり、その時間差 $\Delta t\,(\approx 2Lv\cos\theta/c^2)$ は流速に比例して大きくなる。

正しい。体外循環(人工心肺、PCPS/ECMO など)の回路流量計測に広く用いられる実績がある。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

特定組織への酸素運搬量は、定義上 $DO_2 = CaO_2 \times Q$(酸素含量と血流量の積)で決まる。健常人で動脈血酸素分圧(PaO₂)が正常なら、動脈血酸素含量 $CaO_2 \approx 1.34\,Hb\,SaO_2 + 0.003\,PaO_2$ はほぼ一定で変動が小さい。したがって当該組織への酸素運搬量を最も左右するのは、その組織への血流量(局所血流、Q)である。肺胞換気量や動脈圧、動脈血酸素飽和度は、この条件下では直接的・主要な決定因子にならない。心拍出量は全身の酸素運搬量には影響するが、特定組織への運搬量は局所血流配分と自己調節の影響を強く受けるため、最も影響する因子とは言い難い。

選択肢別解説

誤り。肺胞換気量はPaO₂に影響し得るが、本問はPaO₂が正常という条件である。PaO₂とSaO₂が正常域で安定していれば $CaO_2$ はほぼ一定で、酸素運搬量 $DO_2$ に対する影響は小さい(極端な低換気などでPaO₂が低下しない限り主要因とはならない)。

誤り。心拍出量(CO)は全身の酸素運搬量 $DO_2^{total} = CaO_2 \times CO$ を規定するが、特定の組織への酸素運搬量は局所の血流配分(組織へのQ)と血管トーン・自己調節に強く依存する。したがってCO単独は当該組織への運搬量を最も強く決める因子ではない。

誤り。動脈圧(MAP)は血流の駆動圧ではあるが、多くの臓器は自己調節により一定範囲で血流をほぼ一定に保つため、MAP自体は特定組織の酸素運搬量と一次的・直接的には相関しない。

誤り。PaO₂が正常な健常人ではSaO₂はヘモグロビン解離曲線のプラトー上にあり(約95–100%)、変動幅が小さく $CaO_2$ はほぼ一定である。したがってSaO₂はこの条件下で酸素運搬量を最も大きく左右する因子ではない。

正しい。特定組織への酸素運搬量は $DO_2 = CaO_2 \times Q$ で表され、健常・PaO₂正常では $CaO_2$ はほぼ一定であるため、当該組織への血流量(Q)が運搬量を最も強く規定する。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

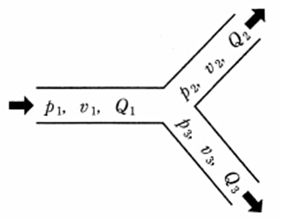

非圧縮性流体の分岐管では質量保存(連続の式)により流入流量は流出流量の和に等しいため、$Q_1=Q_2+Q_3$ が成り立つ。体積流量は $Q=Av$ で与えられ、設問条件としてすべての管の断面積 $A$ が等しいので、$A v_1=A v_2+A v_3$ から $v_1=v_2+v_3$ も成立する。一方、圧力は加算の関係ではなく、分岐点で $p_1=p_2=p_3$ とも限らない(ベルヌーイの関係や損失に依存)。二乗和の関係($v^2$ や $Q^2$)が成り立つ物理的根拠はなく、誤りである。

選択肢別解説

$p_1=p_2+p_3$ は誤り。圧力は加算量ではなく、分岐における圧力関係はベルヌーイの定理と損失で決まり、加算の形にはならない。

$v_1=v_2+v_3$ は正しい。非圧縮性かつ全断面積が等しい条件で $Q=Av$ を用いると、連続の式 $Q_1=Q_2+Q_3$ から $A v_1=A v_2+A v_3$、よって $v_1=v_2+v_3$ が導ける。

$Q_1=Q_2+Q_3$ は正しい。非圧縮性流体に対する連続の式(質量保存)であり、分岐点での流入体積流量は流出体積流量の和に等しい。

$v_1^2=v_2^2+v_3^2$ は誤り。連続の式は速度や流量の一次の和で表され、速度二乗の加算関係は物理的根拠がない(エネルギー式の速度二乗は各流線で扱うが和の関係にはならない)。

$Q_1^2=Q_2^2+Q_3^2$ は誤り。連続の式は $Q_1=Q_2+Q_3$ の一次関係であり、二乗和の関係は導かれない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

人工心肺の血液ポンプには主にローラポンプ(容積式)と遠心ポンプ(非容積式)がある。ローラポンプはチューブを機械的に圧閉して送液するため、停止時でも適切なオクルージョン設定で逆流は基本的に起こらない。一方で回路閉塞時は高圧が発生しやすく、溶血などの血液損傷も遠心ポンプより大きい。遠心ポンプは回転数だけでなく前負荷・後負荷により流量が変化する特性(圧流量特性)を持ち、後負荷(下流側圧)が高まると流量は減少する。また回路閉塞時に極端な高圧を生じにくい(圧が自己制限的)ため、回路破裂の危険はローラポンプより小さい。以上から、正しい記述は「遠心ポンプでは後負荷が高いほど流量が減少する」である。

選択肢別解説

誤り。ローラポンプはチューブを圧閉する容積式であり、適切なオクルージョン設定下では停止時の逆流は基本的に防止される。逆流が“生じやすい”とはいえない(安全対策としてクランプや逆止弁を併用することはある)。

誤り。ローラポンプはチューブをしごく機械的作用により血液にせん断・圧挫ストレスが加わり、遠心ポンプより溶血などの血液損傷が大きくなりやすい。

誤り。遠心ポンプは自己制限的な圧特性を持ち、回路閉塞時には流量が低下して高圧が生じにくい。高圧による回路破裂のリスクが大きいのはローラポンプである。

誤り。遠心ポンプの流量は回転数だけで一義的に決まらず、前負荷・後負荷などの負荷条件に依存して変化する。したがって回転数に“正比例”とはいえない。

正しい。遠心ポンプは後負荷(下流側圧)が上昇するとポンプの圧流量曲線により流量が減少する特性を持つ。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

本問は生体計測法の基礎確認で、正答は1・4・5。連続波ドプラはドプラシフトの正負で流れの向きが分かり、逆流の検出が可能。レーザドプラ血流計は光の吸収ではなく、赤血球による散乱光のドプラ周波数シフトから血流(フラックス)を評価するため、吸収量に基づくという記述は誤り。色素希釈法は色素の再循環や体内残存の影響で短時間の反復測定に不向き。一方、熱希釈法はStewart–Hamiltonの原理により温度変化曲線の時間積分値を用いて心拍出量を算出する。Mモードでは左室径(拡張末期径と収縮末期径)から体積を仮定計算(例:立方近似やTeichholz法)し、駆出率を求められる。

選択肢別解説

正しい。連続波超音波ドプラは送受信を連続で行い、得られるドプラシフトの符号から探触子に対する血流方向(順行・逆行)が判別できるため、弁逆流などの逆流情報を検出できる。レンジ分解能はないが、高速成分(逆流ジェットなど)を捉えやすい利点がある。

誤り。レーザドプラ血流計は赤血球による散乱光のドプラ周波数シフト(スペクトル拡がり)を解析して血流(速度×散乱体数に相当するフラックス)を評価する。光の吸収量から血流量を算出する方法ではない。

誤り。色素希釈法(例:ICG)はボーラス投与後の濃度希釈曲線から心拍出量を求めるが、色素の再循環や体内残存により短時間での繰り返し測定は困難である。洗い出し時間を要し、反復評価には不向きである。

正しい。熱希釈法はStewart–Hamiltonの原理に従い、注入液量と温度差、および測定された熱希釈曲線の時間積分を用いて心拍出量を算出する。一般式の一例は $\mathrm{CO} = \dfrac{K\,V_{\mathrm{inj}}(T_{\mathrm{inj}}-T_{b})}{\int \Delta T_{b}(t)\,dt}$ であり、「熱希釈曲線の時間積分値から算出する」という記述は妥当である。

正しい。Mモードで左室拡張末期径(LVIDd)と収縮末期径(LVIDs)を計測し、幾何学的仮定(立方近似やTeichholz法)により左室容量を推定して駆出率 LVEF を求められる。例えば立方近似では $\mathrm{LVEF}(\%) = \dfrac{\mathrm{LVIDd}^3 - \mathrm{LVIDs}^3}{\mathrm{LVIDd}^3} \times 100$ と表せる(幾何学仮定に依存する点には留意)。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

トランジットタイム(伝播時間差)型超音波血流計は、流れに対して上下流の2方向に超音波を送受し、その伝播時間の差から流速(ひいては流量)を求める方式である。理想化すると、経路長を L、音速を c、流速ベクトルの測定軸への射影を v\cos\theta とすると、$t_1=\frac{L}{c+v\cos\theta},\ t_2=\frac{L}{c-v\cos\theta}$ で、$\Delta t=t_2-t_1\approx \frac{2L\,v\cos\theta}{c^2}$ に比例する。静止時(v=0)には $t_1=t_2$ となり差は0で、経路長や音速などの共通要因が相殺されるため原理上ゼロ点補正は不要である。ドプラ法のように赤血球散乱に伴う周波数偏移は用いない。臨床では血管を直接リング状プローブで包む(perivascular)か、体外循環チューブをクランプして測定するため、体表面越しの計測は行わない。

選択肢別解説

誤り。ドプラ効果(赤血球散乱による周波数偏移)は超音波ドプラ血流計の原理であり、トランジットタイム型は順・逆方向の伝播時間差を用いる。

正しい。順・逆方向の伝播時間差をとるため、流れがないときは伝播時間が等しくなり差は0となる。音速や経路長などの共通要因が相殺され、原理上ゼロ点補正は不要である。

正しい。医療用トランジットタイム型は血管を直接プローブで挟む(perivascular)か、体外循環チューブにクランプして測定する。体表面越しに体内血管の流量を測る運用は想定されないため、体表面からの計測はできないとするのが原則である。

正しい。流れに沿う方向(下流)と逆方向(上流)の伝播時間差 $\Delta t$ を利用し、$\Delta t\approx \frac{2L\,v\cos\theta}{c^2}$ に比例する関係から流速・流量を算出する。

誤り。赤血球からの散乱波(ドプラシフト)を利用するのはドプラ血流計であり、トランジットタイム型は散乱ではなく伝播時間差を利用する。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

体外循環(人工心肺)中は、全身灌流が機械的に管理され非拍動流となることが多く、限られた灌流量は脳や心臓などの重要臓器を優先して配分される傾向がある。したがって骨格筋や腹部臓器(腎・肝・消化管など)の血流は相対的に低下しやすい。一方、脳血流は通常、平均動脈圧がおおむね $50\sim 150\,\mathrm{mmHg}$ の範囲で自動調節(autoregulation)により一定に維持される(体温、麻酔薬、PaCO2 などの影響で範囲は変動し得る)。腎循環の自動調節の下限は一般に $50\sim 60\,\mathrm{mmHg}$ 程度とされ、これを下回ると自己調節は破綻し腎虚血の危険が増す。急性腎障害(AKI)の発症リスクは体外循環時間が長いほど高まることが知られており、「体外循環時間に依存しない」という記載は不正確である。以上より、正しい選択肢は脳血流の自動調節に関する記述である。

選択肢別解説

誤り。体外循環では限られた灌流量が脳・心臓へ優先配分され、交感神経緊張や血管収縮も相まって骨格筋への血流はむしろ低下しやすい。したがって「増加する」は不適切。

誤り。体外循環中は腎・肝・消化管などの腹部臓器の血流は相対的に減少しやすく、腸管虚血や肝機能障害のリスクが問題となる。よって「増加する」は不正確。

誤り。急性腎障害(AKI)の発症リスクは体外循環時間の延長で上昇することが多数報告されており、溶血・炎症・低灌流・血行動態変動などの累積影響を受ける。「体外循環時間に依存しない」は不正確。

正しい。脳血流は自動調節(autoregulation)により、通常は平均動脈圧がおおむね $50\sim 150\,\mathrm{mmHg}$ の範囲で比較的一定に保たれる。体外循環中でも、低体温や麻酔深度、PaCO2 変化などの影響を受けうるが、一般論としては維持されると考えられる。

誤り。腎循環の自動調節が保たれる灌流圧の下限は一般に $50\sim 60\,\mathrm{mmHg}$ 程度であり、$30\,\mathrm{mmHg}$ は明らかに低すぎて腎の自動調節は期待できない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。