臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

レイノルズ数 Re は流体の流れが層流か乱流かを示す無次元数で、$Re=\frac{\rho v D}{\mu}$(密度 $\rho$、平均流速 $v$、代表長さとして円管直径 $D$、粘性係数 $\mu$)で与えられる。全身動脈系では血液の密度と粘性は大きく変わらないため、血管間の比較では Re は概ね $v\times D$ に比例して決まる。上行大動脈は体内で最大径の動脈であり、心拍出直後で平均流速も高い。したがって Re が最も大きいのは上行大動脈となる。一方、末梢ほど径と流速はいずれも小さく、毛細血管では Re は極めて小さく層流である。

選択肢別解説

総頸(頚)動脈は上行大動脈よりも血管径が小さく、平均流速も相対的に低い。Re は $v\times D$ にほぼ比例するため、上行大動脈より大きくはならない。よって「最も大きい」には該当しない。

上行大動脈は体内最大級の直径を持ち、心臓からの拍出直後で平均流速も高い。密度・粘性が血管間で大きく変わらないことを踏まえると、Re は $v\times D$ に比例して最大となる。よって適切。

橈骨動脈は末梢の比較的細い動脈で、血管径・流速とも上行大動脈より小さい。従って Re も小さく、「最も大きい」には当たらない。

大腿動脈は比較的太いが、上行大動脈よりは径が小さく、流速も相対的に低い。Re は上行大動脈を下回るため、「最も大きい」には該当しない。

毛細血管は血管径が極めて小さく、流速も遅い。Re は非常に小さく完全な層流であり、「最も大きい」には該当しない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

疾患と代表的な症候・原因の対応関係を判定する問題。閉塞性動脈硬化症は下肢動脈の狭窄・閉塞により歩行時疼痛が出現し休息で軽快する間欠性跛行を典型的に示すため正しい。腎動脈狭窄は腎潅流低下によりレニン-アンジオテンシン-アルドステロン系が亢進し腎血管性(腎性)高血圧を来すため正しい。上大静脈症候群は肺癌や縦隔腫瘍などによる上大静脈の圧迫・閉塞が主要因で正しい。一方、腹部大動脈瘤は動脈壁の瘤状拡張であり、脈なし病(高安動脈炎:大動脈炎症候群)は大動脈やその分枝の炎症性狭窄・閉塞により上肢脈の減弱・消失や血圧左右差を示す別疾患で、組合せとして不適切。頸動脈狭窄症は一過性脳虚血発作や脳梗塞の原因となるが、レイノー病は寒冷やストレスで指趾末梢の血管攣縮を起こす末梢循環の機能異常であり関連しないため不適切。よって誤っている組合せは4と5である。

選択肢別解説

正しい組合せ。閉塞性動脈硬化症(ASO)は下肢の動脈狭窄・閉塞により運動時に筋虚血が生じ、歩行時の疼痛が休息で軽快する間欠性跛行を典型症状とする。末梢脈拍の減弱やABI低下も伴いやすい。

正しい組合せ。腎動脈狭窄は腎灌流圧低下を招き、レニン分泌増加→アンジオテンシンII・アルドステロンを介して血圧上昇を来す腎血管性(腎性)高血圧の代表的原因である。難治性・発症年齢や腹部血管雑音などが手掛かりとなる。

正しい組合せ。上大静脈症候群の主因は肺癌(特に右上葉近傍)や縦隔腫瘍による上大静脈の圧迫・浸潤で、顔面・頸部・上肢の浮腫や頸静脈怒張、側副血行の発達などを呈する。

誤った組合せ。腹部大動脈瘤は動脈壁の拡張性病変で、拍動性腹部腫瘤や背腹部痛、破裂の危険などが問題となる。脈なし病(高安動脈炎:大動脈炎症候群)は炎症により大動脈・分枝が狭窄・閉塞し上肢脈の減弱・消失や血圧左右差を生じる別疾患であり対応しない。

誤った組合せ。頸動脈狭窄症は脳虚血(TIAや脳梗塞)の原因で、脳血流低下に関連する神経症状を呈する。レイノー病(現象)は寒冷や精神的ストレスにより手指末梢の小動脈が過剰収縮し、蒼白→チアノーゼ→充血の三相変化を示す末梢血管の機能異常で、頸動脈狭窄症とは関連しない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

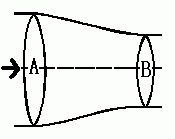

流路がAからBへ向かって断面積が半分に狭まる理想流(定常・非圧縮・同一高さ・粘性損失無視)を考える。連続の式 $A_1 v_1 = A_2 v_2$ より、$A_2=\tfrac{1}{2}A_1$ なので $v_B=2v_A$ と流速は増加する。またベルヌーイの定理 $p+\tfrac{1}{2}\rho v^2+\rho g z=\text{一定}$(高さ差なし)から、流速増加で動圧が増えた分だけ静圧 $p$ は減少する。定量的には $p_B=p_A-\tfrac{3}{2}\rho v_A^2$。したがって、Bでは『流速は速く、静圧は低くなる』が正しい。

選択肢別解説

誤り。断面積が小さくなると連続の式により流速は増加する(遅くならない)。さらにベルヌーイの定理より、流速増加に伴い静圧は低下するため、『静圧は高くなる』も誤り。

誤り。静圧が低くなる点はベルヌーイの定理と整合するが、断面積が半分になれば連続の式により流速は増加するため、『流速は遅く』が不適切。

誤り。断面積減少で流速は速くなる点は正しいが、ベルヌーイの定理より静圧は低下する。『静圧は高くなる』は不適切。

正しい。断面積が半分になると $v_B=2v_A$ と速くなり、ベルヌーイの定理より動圧増加分だけ静圧は低下する(例えば $p_B=p_A-\tfrac{3}{2}\rho v_A^2$)。

誤り。理想流で総圧(全圧)は一定だが、流速(動圧)が増えると静圧は必ず減少する。『静圧は変化しない』は不適切。なお『流速は早く』は用字としては『速く』が適切。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。