臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

小分類

光学的測定

20問表示中

広告

47

第二種ME技術認定試験 -

第40回 午前

パルスオキシメータにおける光の透過度について誤っているのはどれか。

1

波長に依存する。

2

ビーム径に依存する。

3

光吸収物質の種類に依存する。

4

光路長に依存する。

5

光吸収物質の濃度に依存する。

53

第二種ME技術認定試験 -

第39回 午前

パルスオキシメトリについて正しいのはどれか。

1

プローブで組織を加温する。

2

組織を圧迫して較正する。

3

単一波長で計測する。

4

測定値をヘマトクリット値で補正する。

5

組織全体の光吸収のうち脈動成分は動脈血による。

53

臨床工学技士国家試験 -

第38回 午前

正しいのはどれか。

1

LED光はコヒーレント光である。

2

太陽電池のエネルギー変換効率は75~80%である。

3

フォトカプラは動脈血酸素飽和度計測のセンサに用いられる。

4

フォトダイオードに順方向電圧を印加して受光素子とする。

5

サーモカメラでの撮影には外部の光源は不要である。

53

第二種ME技術認定試験 -

第38回 午前

パルスオキシメータが利用している光学特性はどれか。

1

脂肪組織での屈折

2

組織界面での反射

3

筋肉組織での吸収

4

血漿での散乱

5

血球での吸収

1

第二種ME技術認定試験 -

第37回 午後

カプノメータの測定で二酸化炭素ガスに吸収される電磁波はどれか。

1

可視光線

2

紫外線

3

γ 線

4

赤外線

5

X 線

広告

29

臨床工学技士国家試験 -

第36回 午前

重要度:低

正答率:89%

パルスオキシメータの測定誤差の要因とならないのはどれか。

1

患者の体動

2

大気圧の低下

3

末梢循環不全

4

異常ヘモグロビン

5

診断用色素の投与

30

臨床工学技士国家試験 -

第36回 午後

正答率:53%

ランベルト・ベールの法則が成立する吸光度測定で正しいのはどれか。

a

吸光度は透過率に比例する。

b

吸光度は光路長に反比例する。

c

吸光度は-1~1の範囲の値で表す。

d

モル吸光係数は物質によって異なる。

e

透過光の強度は光路長に対して指数関数的に減少する。

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

63

臨床工学技士国家試験 -

第36回 午後

重要度:低

正答率:69%

パルスオキシメータについて正しいのはどれか。

a

動脈血の酸素分圧を計測している。

b

2種類の赤色光によって計測している。

c

発光ダイオードとフォトダイオードが用いられる。

d

マニュキュアは誤差の要因となる。

e

強い外光は誤差の要因となる。

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

49

第二種ME技術認定試験 -

第34回 午前

パルスオキシメータについて正しいのはどれか。

1

溶存酸素量を測定する。

2

静脈血による吸収の変化を測定する。

3

酸素化ヘモグロビンは赤外光より赤色光の吸収が大きい。

4

光の検出にはLEDが用いられる。

5

測定値に影響する要因として外光侵入がある。

64

臨床工学技士国家試験 -

第34回 午後

重要度:低

正答率:85%

パルスオキシメータについて正しいのはどれか。

1

動脈血酸素分圧を測定する。

2

足趾では測定できない。

3

紫外光の吸光度により判定する。

4

循環不全では動脈波の検出が難しい。

5

マニキュアの影響は受けない。

広告

66

臨床工学技士国家試験 -

第33回 午前

重要度:低

正答率:78%

パルスオキシメータについて正しいのはどれか。

1

紫外光を用いる。

2

使用前に既知の値と比較して調整する。

3

酸素ヘモグロビンと脱酸素ヘモグロビンの比を表示する。

4

プローブ(センサ)は使用前に滅菌する。

5

脈波が検出されていることを確認する。

20

臨床工学技士国家試験 -

第33回 午後

重要度:低

正答率:75%

パルスオキシメータによる酸素飽和度の測定値について正しいのはどれか。

a

一酸化炭素ヘモグロビンの存在は影響しない。

b

検査用色素のインジゴカルミンは影響しない。

c

同じ酸素分圧でもアシドーシスでは高くなる。

d

同じ酸素分圧でも体温が上昇すると低くなる。

e

末梢循環不全では信頼度が低下する。

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

46

第二種ME技術認定試験 -

第33回 午後

パルスオキシメータを自分の指に装着して点検した。正常でないのはどれか。

1

酸素飽和度の表示値が98%を示した。

2

センサ部での熱感はなかった。

3

モニタ画面上に脈拍に同期した脈波が表示された。

4

センサを指から外したらアラームが作動した。

5

センサ部の赤色光が不規則に点滅した。

30

臨床工学技士国家試験 -

第32回 午前

重要度:低

正答率:80%

パルスオキシメータについて正しいのはどれか。

a

測定時の校正が不要である。

b

指先以外では測定できない。

c

心原性ショック時でも測定できる。

d

赤外線2波長を用いる。

e

ヘモグロビンの吸光度を用いる。

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

26

第二種ME技術認定試験 -

第31回 午後

パルスオキシメータの測定不能の原因となるのはどれか。

1

末梢循環不全

2

高脂血症

3

上室性頻拍

4

静脈麻酔

5

酸素吸入

広告

45

第二種ME技術認定試験 -

第29回 午前

パルスオキシメータで利用している光特性はどれか。

1

赤血球での光散乱

2

脈動する動脈壁での光反射

3

動脈内のヘモグロビンの光吸収

4

動脈周囲の組織での光散乱

5

脈動する動脈壁での光吸収

20

臨床工学技士国家試験 -

第29回 午後

重要度:低

正答率:67%

パルスオキシメトリーが診断に役立つのはどれか。

a

頻 脈

b

アシドーシス

c

一酸化炭素中毒

d

メトヘモグロビン血症

e

低酸素血症

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

54

第二種ME技術認定試験 -

第28回 午前

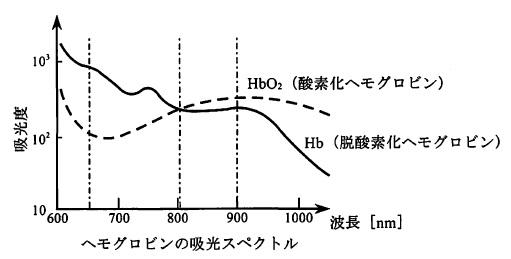

厚さの等しい血液層に同じ強度の光を照射したとき、最も透過光強度が強くなる組合せはどれか。なお、図はヘモグロビンの吸光係数の波長特性を示す。ただし、血液のヘマトクリット値はすべて同じとし、動脈血の酸素飽和度は97%、静脈血では70%とする。

1

静脈血 -- 波長650nm

2

動脈血 -- 波長650nm

3

静脈血 -- 波長805nm

4

動脈血 -- 波長900nm

5

静脈血 -- 波長900nm

66

臨床工学技士国家試験 -

第28回 午前

重要度:低

正答率:87%

パルスオキシメータによる計測に影響を与えないのはどれか。

1

高体温

2

緑色のマニキュア

3

一酸化炭素ヘモグロビン

4

メトヘモグロビン

5

メチレンブルー静注

29

臨床工学技士国家試験 -

第27回 午後

重要度:低

正答率:65%

パルスオキシメータについて正しいのはどれか。

1

デオキシヘモグロビンの赤色光の吸収係数はオキシヘモグロビンよりも大きい。

2

赤色光と赤外光の2波長を同時に発光して受光する。

3

酸素飽和度が100%のとき、酸素分圧は100 mmHg である。

4

一酸化炭素中毒の患者でも正しく計測できる。

5

遠心ポンプを使った人工心肺施行中の患者でも計測できる。

広告