臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

冠循環は上行大動脈の冠動脈口(Valsalva 洞)から左右の冠状動脈により供給され、左冠血流は心筋内圧が低い拡張期に優位となる。安静時の冠血流はおよそ250 mL/分程度で、心拍出量(約5 L/分)の約5%に相当する。運動時には冠血流も心拍出量もともに増加するため、冠循環が占める割合が25%のような極端な値になることはない。冠静脈還流の約70%は冠状静脈洞に集まり右心房へ戻り、残りは前心静脈やThebesius 静脈を介して心腔内へ直接還流する。

選択肢別解説

正しい。安静時の冠血流は約250 mL/分で心拍出量約5 L/分の約5%に相当する。教科書的にも冠循環は安静時COの4〜5%前後とされる。

誤り。運動で冠血流は数倍に増えるが、心拍出量も同様に増えるため、冠循環がCOの約25%を占めることはない。例えば強い運動で冠血流が約1 L/分、心拍出量が約20 L/分とすると比率は約5%にとどまる。

誤り。左冠状動脈の血流は心筋内圧が低い拡張期に優位で、収縮期は心筋内圧上昇により小血管が圧迫され流れが減少する。したがって拡張期に比べ収縮期に増加するわけではない。

誤り。冠状動脈は大動脈弁直上の上行大動脈起始部(冠状動脈口)から左右に分岐する。大動脈弓からは分岐しない。

正しい。冠静脈還流の大部分(およそ70%)は冠状静脈洞に集まり右心房へ還流する。残りは前心静脈やThebesius 静脈を介する。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

$医用超音波では、軟部組織中の音速は水と同程度で約1500〜1540\,\mathrm{m/s}(約1.5\,\mathrm{km/s})であり、骨などの硬組織ではこれより速い(おおむね3000〜4000\,\mathrm{m/s})。装置はリアルタイム性が高く、心臓など動く臓器の観察にも適する。使用周波数は\,\mathrm{MHz}帯(例: 2〜15\,\mathrm{MHz})で、\,\mathrm{kHz}帯ではない。ドプラ法は血流速度や方向など運動情報を得る手法で、形態学的断層像はBモードで得る。以上より「軟部組織よりも硬組織の方が音速は速い」が正しい。$

選択肢別解説

$誤り。生体軟部組織の音速は約1500〜1540\,\mathrm{m/s}(約1.5\,\mathrm{km/s})であり、10\,\mathrm{km/s}は過大である。$

$正しい。音速は一般に体積弾性率が高いほど速く、軟部組織(約1540\,\mathrm{m/s})より骨などの硬組織の方が速い(約3000〜4000\,\mathrm{m/s}程度)。$

誤り。超音波診断は高いフレームレートでリアルタイム表示が可能であり、心臓など動きのある臓器の観察に適している(Bモード・Mモード・心エコーなど)。

$誤り。医用超音波の送受信周波数は\,\mathrm{MHz}帯(例: 腹部 \cdot 心臓で約2〜5\,\mathrm{MHz}、表在で約7〜15\,\mathrm{MHz})であり、10\,\mathrm{kHz}は低すぎる。$

誤り。ドプラ法は主に血流の速度や方向などの運動情報を得る手法である。臓器の形状(断層像)はBモードで得る。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

心電図のP波は心房筋の脱分極を表し、その電気的興奮に機械的収縮(心房収縮)が続く。心音の第II音は収縮期の終わりに大動脈弁と肺動脈弁(動脈弁)が閉じることで生じる。正常の興奮伝導系では洞房結節が主ペースメーカであり、ヒス束は伝導路の一部でペースメーカにはならない。心拍出量はフランク・スターリングの法則に従い、生理的範囲では拡張末期容積(前負荷)が大きいほど増加するため、容積が小さいほど増えるという記述は誤り。心筋虚血は心室筋の活動電位プラトー相に影響し、心電図のST部分に上昇や低下として現れるため、虚血の重要な指標となる。

選択肢別解説

正しい。P波は心房筋の脱分極を示し、この電気現象の後に心房の機械的収縮が起こる。心房収縮は拡張末期の心室充満(いわゆる“心房キック”)に寄与する。

正しい。第II音(S2)は大動脈弁と肺動脈弁の閉鎖に伴う振動が主成分で、収縮期の終わりに聴取される。なお第I音(S1)は房室弁(僧帽弁・三尖弁)の閉鎖音である。

誤り。正常では洞房結節(SA結節)が主ペースメーカである。ヒス束は房室結節から心室へ興奮を伝える伝導路であり、通常は自動能による起源とはならない(病的状況では下位ペースメーカが代行することはある)。

誤り。フランク・スターリングの法則により、生理的範囲では拡張末期容積(前負荷)が大きいほど心筋伸展が増し、収縮力と一回拍出量が増える。よって拡張期の心室容積が小さいほど心拍出量が増加するという記述は反対である。

正しい。心筋虚血では心室筋の活動電位プラトー相が変化し、心電図のST部分に偏位(ST上昇やST低下)として現れるため、虚血の重要な指標として用いられる。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

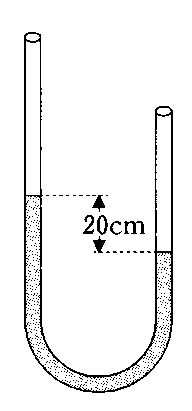

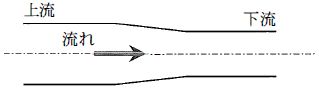

非圧縮性の水が層流を維持している条件では、連続の式 $A_1 v_1 = A_2 v_2$ が成り立つ。断面積が上流の半分($A_2=\tfrac{1}{2}A_1$)になると、下流の流速は $v_2=2v_1$ と2倍に増加する。層流の管路抵抗はハーゲン・ポアズイユの法則 $R=\tfrac{8\mu L}{\pi r^4}$ に従い半径の4乗に反比例する。断面積 $A=\pi r^2$ が1/2になると半径は $r_2=\tfrac{r_1}{\sqrt{2}}$ なので、$R_2/R_1=(r_1/r_2)^4=(\sqrt{2})^4=4$。よって下流では流速は2倍、管路抵抗は4倍となる。

選択肢別解説

誤り。断面積が1/2になると連続の式より流速は2倍になる。さらに半径が $1/\sqrt{2}$ 倍なので抵抗は $(\sqrt{2})^4=4$ 倍であり、$1/16$ 倍にはならない。

誤り。連続の式により下流の流速は2倍であって1/2倍ではない。抵抗も半径の4乗に反比例するため4倍に増加し、1/4倍にはならない。

誤り。流速は2倍であり1/2倍ではない。抵抗は4倍に増加するため1/2倍にはならない。

誤り。断面積1/2では流速は2倍にとどまり4倍にはならない。また抵抗は半径の4乗則より4倍であり2倍ではない。

正しい。断面積1/2なら連続の式で流速は2倍。ハーゲン・ポアズイユの法則 $R=\tfrac{8\mu L}{\pi r^4}$ より、$A\propto r^2$ から $r$ は $1/\sqrt{2}$ 倍となり、抵抗は $(\sqrt{2})^4=4$ 倍に増加する。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

体液量と血圧・浸透圧の恒常性は主にレニン・アンギオテンシン・アルドステロン系(RAAS)、バソプレッシン(抗利尿ホルモン, ADH)、心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)で調節される。RAASは腎血流低下や交感神経刺激などで活性化し、レニンがアンギオテンシノーゲンをアンギオテンシンIへ、ACEがIをIIへ変換する。アンギオテンシンIIは強力な細動脈収縮とアルドステロン分泌促進を介して血圧・体液量を上げる。アルドステロンは遠位尿細管・集合管で$\text{Na}^+$再吸収(と$\text{K}^+$排泄)を促進し、水も随伴して体液量が増える。ADHは集合管の水透過性を高めて水再吸収を促進し、主に体液浸透圧の調整に関与する。ANPは心房伸展で分泌され、糸球体濾過量増加と尿細管での$\text{Na}^+$・水再吸収抑制、RAASとADHの抑制により利尿・ナトリウレシスを惹起して体液量を減らす。これらの生理作用から、アルドステロン・バソプレッシン・ANPに関する記述が正しく、レニンとアンギオテンシンIIに関する誤記述は不正確である。

選択肢別解説

誤り。レニンは肝由来アンギオテンシノーゲンを切断してアンギオテンシンIを生成し、続いてACEによりアンギオテンシンIIが増加する。したがってRAASを活性化し、血中アンギオテンシンは減少ではなく増加方向に働く。分泌刺激には腎血流低下、交感神経$\beta_1$刺激、マクラデンサでのNaCl低下がある。

誤り。アンギオテンシンIIはAT1受容体を介して細動脈(特に輸出細動脈)を強力に収縮させ、全末梢抵抗と血圧を上昇させる。併せてアルドステロン分泌促進、近位尿細管での$\text{Na}^+$再吸収促進、口渇やADH分泌促進なども引き起こす。

正しい。アルドステロンは遠位尿細管・集合管主細胞に作用し、ENaCとNa\+/K\+-ATPアーゼの発現・活性を高めて$\text{Na}^+$再吸収を促進し、結果として水も随伴して再吸収され細胞外液量が増加する。同時に$\text{K}^+$排泄と$\text{H}^+$分泌も促進される。

正しい。バソプレッシン(ADH)は集合管主細胞のV2受容体を介してcAMP経路を活性化し、AQP2(水チャネル)を管腔側膜に挿入させて水透過性を上げるため、水の再吸収が促進される。

正しい。心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)は心房伸展で分泌され、糸球体で輸入細動脈拡張・輸出細動脈収縮によりGFRを増加させ、尿細管での$\text{Na}^+$再吸収を抑制し、さらにレニン・アルドステロン・ADHを抑えてナトリウレシスと利尿を促進する。その結果、水の再吸収は抑制され体液量が減少する。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

超音波ドプラ血流計では、送受した超音波のドプラ周波数偏移から血流の線速度(ビーム方向成分)を推定する。パルスドプラ法は時間ゲーティングにより深さ(サンプルボリューム)を選択でき、特定部位の速度成分を測定できる。一方でパルス法はサンプリング理論の制約(ナイキスト限界)を受け、最大測定可能ドプラ周波数は $\pm \tfrac{\mathrm{PRF}}{2}$ に制限され、対応する最大速度も上限が生じる。連続波ドプラ法は高い流速でもエイリアシングを起こさないが、時間情報から距離を特定できないため距離分解能を持たない。カラードプラ法はパルスドプラを画素ごとに走査して平均速度や方向を色で表し、2次元の速度分布として表示するため、パルス法由来のエイリアシングも起こりうる。代表式はドプラ式 $f_d = \dfrac{2 f_0 v \cos\theta}{c}$、パルス法の速度上限はおおよそ $v_{\max} \approx \dfrac{c\,\mathrm{PRF}}{4 f_0 \cos\theta}$。

選択肢別解説

正しい。パルスドプラ法は送受信の時間差(飛行時間)から深さを選びサンプルボリュームを設定し、その部位のビーム方向速度成分を測定できる(レンジゲーティング)。

正しい。パルスドプラ法はサンプリング周波数であるPRFによりナイキスト限界 $\pm \mathrm{PRF}/2$ が生じ、これを超えるドプラ周波数はエイリアシングを起こす。対応する最大速度は $v_{\max} \approx \dfrac{c\,\mathrm{PRF}}{4 f_0 \cos\theta}$ で与えられ、上限が存在する。

誤り。連続波ドプラ法は連続送受信のためエコーの往復時間から反射体の距離を弁別できず、距離分解能を有しない。ビーム上の全反射体の速度成分が重畳して検出される。

誤り。カラードプラ法はパルスドプラ法を用いるため、ナイキスト限界を超える速度ではエイリアシング(折り返し)が発生し、色相の反転などとして現れる。

正しい。カラードプラ法は走査線・画素ごとにドプラ情報(平均速度や方向、分散)を推定し、色で表示するため、血流速度の2次元分布として観察できる。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

パルスオキシメータは、動脈血の拍動に伴う光吸収の変化を赤色光(約660 nm)と赤外光(約940 nm)の2波長でとらえ、吸光度比からSpO₂を算出する。測定誤差はおもに(1)拍動成分の検出が乱れる状況(体動、低灌流・末梢循環不全、寒冷など)と、(2)吸光特性が想定と異なる状況(異常ヘモグロビン、診断用色素、マニキュア・外光など)で生じる。一方、大気圧の低下は血液の酸素分圧や実際の飽和度(真値)を低下させ得るが、装置の算出原理(吸光度比)自体には直接影響しないため“誤差要因”ではない。したがって、標高が高い環境ではSpO₂値は低く測定され得るが、それは装置誤差ではなく生体側の真の低下を適切に反映している。

選択肢別解説

患者の体動はフォトプレチスモグラムに動き由来の変動を混入させ、動脈の拍動成分と静脈・外光・ノイズの分離を困難にする。結果としてSpO₂の算出比が不安定となり、測定誤差や測定不能の頻度が増すため、誤差要因である。

大気圧の低下(高地など)は肺胞・動脈血の酸素分圧を下げ、実際の飽和度(真値)を低下させ得るが、パルスオキシメータは吸光度比から飽和度を算出する原理であり、大気圧そのものは算出ロジックに直接影響しない。よって“誤差の要因とならない”が正しい。

末梢循環不全や低灌流では、測定部位の拍動成分が小さくS/N比が低下するため、波形検出や比演算が不安定となり誤差が増える。体温低下や血管収縮薬投与時などでも同様の問題が生じる。

一酸化炭素ヘモグロビン(COHb)やメトヘモグロビン(MetHb)は、660/940 nm付近の吸光特性がオキシ/デオキシHbと異なるため、2波長法では正確な分離ができずSpO₂が過大・過小評価される(例:MetHbでは約85%付近に収束しやすい)。誤差要因である。

インドシアニングリーンやメチレンブルー、インジゴカルミンなどの診断用色素は測定波長域で光吸収し、受光比を変化させるためSpO₂を低下方向に誤って表示させやすい。よって誤差要因である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

V-A ECMOは体静脈から脱血し、遠心ポンプで膜型人工肺を通して体動脈へ逆行性に送血する心肺補助法である。遠心ポンプは逆止弁機構を持たないため停止時に回路内で逆流が起こり得るので、安全確保のために鉗子で回路(とくに送血側)を遮断する。人工肺に血栓が付着して流路抵抗が増えると、人工肺前(ポンプと人工肺の間)の圧力が上昇し、人工肺前後の圧較差(ΔP)が増大する。逆に、脱血不良時には脱血回路圧はより陰圧化(低下)する。ガス交換膜の結露は掃気流量の一時的増量やガス側の排水・加温で改善可能で、直ちに緊急交換とは限らない。また、V-A ECMOの高流量は大腿動脈からの逆行性送血によって大動脈圧を上げ、左室後負荷を増大させる。以上より、正しいのは4と5である。

選択肢別解説

誤り。V-A ECMOは通常大腿動脈からの逆行性送血で大動脈圧を上昇させるため、灌流量を増やすほど左室後負荷は増大しやすい。高流量では左室拡大や大動脈弁非開放、肺うっ血のリスクが上がる。

誤り。脱血不良(カニュラ先端の吸い付きや静脈還流不足など)が起こると、脱血回路内圧はより陰圧化(低下)する。圧モニタ上は数値が下がり、過度の陰圧は回路のチャンタリングや溶血の原因となる。

誤り。ガス交換膜の結露(ガス側の水滴付着)は、掃気流量の一時的増量やガス側の排水・加温などで多くは改善可能であり、直ちに人工肺の緊急交換を要する所見ではない。酸素化不良の進行や血側へのリーク等の異常を伴う場合に交換を検討する。

正しい。遠心ポンプは逆止弁を持たず、停止時には重力・患者側圧により逆流が起こり得る。安全確保のため、ポンプ回転を下げて停止する前後に回路を鉗子で遮断し、逆流や空気侵入を防止する。

正しい。人工肺に血栓が付着し流路が部分閉塞すると抵抗が増大し、人工肺前(ポンプ出側〜人工肺手前)の回路内圧が上昇する。結果として人工肺前後の圧較差(ΔP/TMP)が増えるのが典型である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

本問は循環器・門脈系・リンパ系の基本解剖の正誤判定。誤りは4。胸管は腹部で乳糜槽から起こり、横隔膜の大動脈裂孔を通って縦隔を上行し、最終的に左内頚静脈と左鎖骨下静脈の合流部(左静脈角)に開口する。右静脈角に開口するのは右リンパ管である。他の選択肢は教科書的に正しい: 左房室間の弁は僧帽弁(二尖弁)で逆流を防ぐ。冠状動脈は大動脈弁上方のバルサルバ洞(上行大動脈起始部)から起始する。小腸の静脈血は上腸間膜静脈などに集まり門脈を介して肝臓へ向かう。動脈壁は内膜・中膜・外膜の3層構造である。

選択肢別解説

正しい。左心房と左心室の間には僧帽弁(二尖弁、左房室弁)があり、収縮期に左心室から左心房への逆流を防止する。乳頭筋・腱索と協調して機能する。

正しい。冠状動脈は大動脈弁直上の上行大動脈起始部(バルサルバ洞)にある左右の冠動脈口から起始し、心筋へ血流を供給する。

正しい。小腸の静脈血は上腸間膜静脈などに集まり、脾静脈と合流して門脈を形成し、肝臓へ運ばれる(門脈系)。栄養素は肝で初回通過を受ける。

誤り。胸管は全身(主に左側と下半身)からのリンパを集め、左内頚静脈と左鎖骨下静脈の合流部である左静脈角に開口する。右静脈角に開口するのは右リンパ管である。

正しい。動脈壁は内膜・中膜・外膜の3層構造からなる。とくに中膜の平滑筋・弾性線維が発達し、血圧や血流維持に寄与する。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

体外循環では、プライミングなどによる血液希釈でヘマトクリットが低下し、血液粘稠度は低下する。これに伴って血漿タンパク濃度も下がるため膠質浸透圧は低下する。希釈によりポンプ内のずり応力が相対的に下がるため、一般的には溶血は増えない。一方、低体温管理は代謝低下を目的に用いられるが、温度低下は血液の粘性を上昇させ、さらに酸素解離曲線を左方偏位させてヘモグロビンの酸素親和性を高めるため、末梢組織での酸素放出(移行)は抑制される。よって正しいのは選択肢5であり、1~4は生理学的機序に反する。

選択肢別解説

誤り。血液希釈によりヘマトクリットが下がると血液粘稠度が低下し、ローラーポンプ等でのずり応力も相対的に低下するため、一般には溶血は増加しない。溶血は回路設計やポンプ条件に強く依存するが、「希釈で溶血量が増加する」との一般化は不適切。

誤り。血液希釈では血漿タンパク(アルブミンなど)の濃度が下がるため膠質浸透圧は低下する。晶質液主体のプライミングでは特に顕著で、COP維持にはアルブミンやHESなどの膠質製剤追加が必要。

誤り。血液希釈(ヘマトクリット低下)は血液粘稠度を低下させる。粘稠度はヘマトクリットと温度に依存し、希釈のみでは増加しない。

誤り。低体温では血液の粘性が増加し、血液粘稠度は上昇する。水の粘度上昇や赤血球変形能低下の影響も加わるため、低体温で粘稠度が低下するという記述は不正確。

正しい。低体温では酸素解離曲線が左方偏位し、ヘモグロビンの酸素親和性が増大するため、末梢組織での酸素放出(移行)が低下する。加えて低温での拡散係数低下や血液粘稠度上昇・血管収縮も、組織酸素移行を阻害する方向に働く。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

肺動脈カテーテル(スワン・ガンツ)は右心系の圧(右心房圧=CVP、右心室圧、肺動脈圧)および肺動脈楔入圧(PCWP)を計測し、さらに心拍出量を熱希釈法で評価できるデバイスである。心拍出量の熱希釈法では、右心房内に開口する近位側口から冷却生理食塩水などをボーラス注入し、肺動脈内先端部のサーミスタで血液温変化を記録して算出する。PCWPは先端バルーンを膨らませて末梢肺動脈枝を一過性に閉塞(楔入)し、左心房圧を反映する圧として得る。カテーテルの構造上、左心室圧の直接測定はできない(PCWPから左房圧、条件が整えば左室拡張末期圧の推定は可能だが直接計測ではない)。熱希釈法の精度は一般的に臨床で広く受け入れられているが、動脈連続吸引キュベット法などを用いた色素希釈法は参照法とされ精度が高いとされる文献も多く、単純に熱希釈法の方が高精度と断定できない。以上より、CVP測定可(4)とPCWP計測時のバルーン膨張(5)が正しい。

選択肢別解説

誤り。臨床で広く用いられる熱希釈法は実用上十分な精度だが、動脈連続吸引キュベット法などの色素希釈法は参照標準として高精度とされる報告が多い。したがって「熱希釈法は色素希釈法より精度が高い」とは一般化できない。

誤り。熱希釈法の冷却溶液は右心房内に開口する近位側口から注入する。カテーテル先端は肺動脈内でサーミスタとバルーンを有するが、先端から注入は行わない。

誤り。スワン・ガンツは右心系とPCWPの測定に用いる。左心室圧の直接測定はできない(左心カテーテル法など動脈アプローチが必要)。PCWPは左房圧を反映し、条件が満たされれば左室拡張末期圧の推定に用いることはあるが直接計測ではない。

正しい。右心房内に位置する近位側口から中心静脈圧(CVP)を測定できる。スワン・ガンツはCVP、右心室圧、肺動脈圧の測定が可能。

正しい。肺動脈楔入圧(PCWP)計測時は先端バルーンを膨らませて末梢肺動脈枝に楔入し、右心室からの圧の影響を遮断して左心房圧を反映する圧を得る。楔入は最小限の時間で行い、測定後は速やかにバルーンを除圧する。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。