臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

超音波の減衰は生体組織では周波数にほぼ比例して増大し、代表的には約0.5〜1 dB/cm/MHz程度であるため「高周波ほど大きい」が正しい。固有音響インピーダンスは $Z=\rho c$(密度と音速の積)で決まり、密度も音速も大きい骨は筋肉より明らかに大きい。音速は一般に気体<液体<固体で、脂肪は筋肉よりわずかに遅い(筋肉は脂肪より速い)。気体(空気)中では吸収・散乱が大きく減衰は軟部組織よりはるかに大きい。反射強度はインピーダンス差や境界の性状に依存し、血球は波長に対して非常に小さい散乱体でレイリー散乱となるため反射は弱く、骨の境界からの反射の方が大きい。

選択肢別解説

誤り。固有音響インピーダンスは $Z=\rho c$ で、骨は密度・音速ともに大きく、筋肉よりZが大きい。典型的に骨は数Mレイリー(MRayl)と大きく、筋肉は約1.6〜1.7 MRayl程度である。

$誤り。脂肪中の音速は筋肉中より一般に小さい(脂肪はおおむね約1450 m/s台、筋肉は約1540 m/s台が代表値)。したがって「脂肪中の音速が筋肉中より大きい」は不適。なお本文の「脂訪」は「脂肪」の誤記と考えられる(別途typo_check参照)。$

誤り。気体(空気)中の減衰はきわめて大きく、脂肪など軟部組織より小さいという記述は成り立たない。空気の吸収係数は代表的に数値で見ても脂肪よりはるかに大きい。

正しい。生体組織中の超音波の減衰(吸収+散乱)は周波数にほぼ比例し、高周波になるほど大きくなる。代表値として約0.5〜1 dB/cm/MHz程度で増加する。

誤り。血球からの反射はレイリー散乱で非常に弱い。一方、骨は周囲の軟部組織との音響インピーダンス差が大きく、境界で強い反射が生じるため、骨からの反射の方がはるかに大きい。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

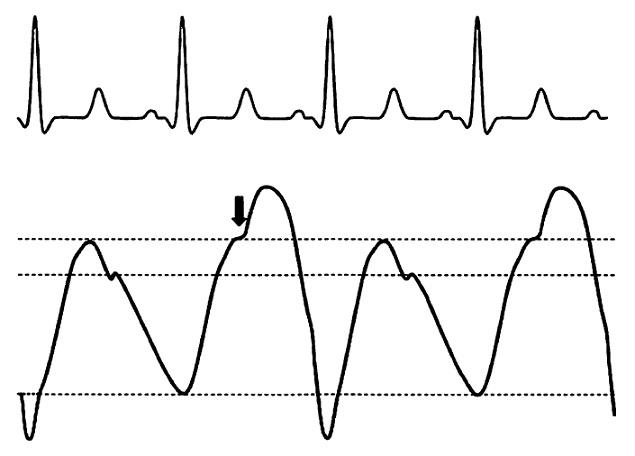

各血流計測・心拍出量計測法の原理に照らして判定する。電磁血流計はファラデーの電磁誘導により導電性の血液が磁場中を流れると起電力が生じ,それを検出して流量を求めるため正しい。超音波ドプラ血流計は体表から超音波を送受信し,ドプラ周波数偏移から血流速度を非侵襲で測定できるため正しい。色素希釈法はインジケータ(例:ICG)注入後の血中濃度時間曲線から心拍出量を算出するため正しい。熱希釈法は冷却した注入液を右心系に注入し,下流のサーミスタで得た温度応答(希釈曲線)から心拍出量を求める方法であり,体温そのものの変化を利用するのではないため,『体温変化を利用している』という記述は誤り。レーザドプラ血流計はレーザ光の散乱光のドプラシフト(主に赤血球由来)を検出するため正しい。

選択肢別解説

正しい。電磁血流計は磁場中を流れる導電性流体(血液)に生じる起電力を電極で検出し,電磁誘導の法則に基づいて流量(あるいは速度)を算出する。

正しい。超音波ドプラ血流計は体表プローブから超音波を送受信し,反射(散乱)波のドプラ周波数偏移から血流速度を非侵襲的に評価できる。臨床では頸動脈や末梢血管など体表から計測可能。

正しい。色素希釈法は指示薬(例:ICG)を静注し,血中濃度の時間変化(希釈曲線)から心拍出量を計算する希釈法の一つで,臨床で用いられる。

誤り。熱希釈法は冷却した注入液を右心系に投与し,下流のサーミスタで検出した温度変化(注入液による希釈に伴う温度応答)から心拍出量を算出する。体温そのものの自然変動を利用するわけではないため『体温変化を利用している』という表現は不適切。

正しい。レーザドプラ血流計は組織に照射したレーザ光の散乱光のドプラシフトを検出し,主に赤血球の動きに由来する信号から微小循環の血流指標を得る。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

生体組織における光の減衰は吸収と散乱の双方で決まり、特に可視〜近赤外領域では生体は強い散乱体である。吸収の主成分は血中ヘモグロビン(オキシHb・デオキシHb)と皮膚のメラニンで、これにより透過・反射特性が左右される。パルスオキシメータはヘモグロビン種の吸光スペクトル差を利用し、少なくとも2波長(例:赤色約660 nmと赤外約940 nm)で脈動成分の比からSpO2を算出する。光電式脈波計(PPG)は容積脈波(血管容積変化)を捉える装置であり、血流量そのものや動脈血流量の定量測定は行わない。

選択肢別解説

誤り。生体組織は屈折率の不均一性により光を強く散乱する。可視〜近赤外領域では散乱係数が吸収係数より大きいことが多く、光は拡散的に伝播するため「光散乱は少ない」は不適切。

正しい。可視〜近赤外域での主な吸収体は血中ヘモグロビン(オキシHb・デオキシHb)と皮膚のメラニンである。水や脂質も特定の波長で寄与するが、可視域では相対的に小さい。

正しい。ヘモグロビンの吸光特性の違いを利用するため、少なくとも2つの波長(例:赤色約660 nmと赤外約940 nm)を用いて脈動成分の比から酸素飽和度(SpO2)を算出する。多波長方式の装置もある。

誤り。光電式脈波計(PPG)で得られるのは血管容積変化に対応した容積脈波であり、血流量(流速×断面積)そのものの波形を直接示すわけではない。血流量の定量にはドップラー超音波など別手法が用いられる。

誤り。パルスオキシメータは動脈血の酸素飽和度(SpO2)と脈拍を主に評価する装置で、動脈の血流量を測定する機能はない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

循環障害の要点は、(1)血栓の性状と予防薬、(2)虚血性心疾患の病態、(3)浮腫の機序、(4)充血とうっ血の区別で整理できる。動脈血栓は血小板主体の白色血栓であり、抗血小板薬(例:アスピリン、クロピドグレル)での一次・二次予防が基本となる。一方、急性心筋梗塞は冠動脈プラーク破綻に伴う血栓形成で冠動脈が閉塞し、心筋の壊死に至る病態である。浮腫は毛細血管静水圧上昇、血漿膠質浸透圧低下、血管透過性亢進、リンパ流障害などで生じ、腫瘍や炎症によるリンパ路閉塞・機能障害はリンパ浮腫の典型原因である。血漿膠質浸透圧の上昇はむしろ血管内へ水を引き戻し浮腫を抑える方向に働く。充血は動脈側の血管拡張による能動的な血流増加を指し、組織内血流量の低下は充血ではなく虚血(あるいは静脈還流障害時のうっ血)に関連する。

選択肢別解説

正しい。動脈血栓は血小板が主体の白色血栓であり、血小板凝集を抑制する抗血小板薬(アスピリン、クロピドグレルなど)が予防に有効である。静脈血栓はフィブリン・赤血球成分が多い赤色血栓で、主に抗凝固療法が用いられる点と対比できる。

正しい。急性心筋梗塞は冠動脈の動脈硬化性プラーク破綻に続く血栓形成で冠動脈内腔が急速に閉塞し、心筋への血流が途絶して壊死に至ることで発症する。

正しい。腫瘍の直接浸潤・圧排やリンパ節転移、炎症(蜂窩織炎など)によりリンパ管が閉塞・狭窄・機能不全となると、リンパ還流障害からリンパ浮腫が生じる。術後リンパ節郭清や放射線治療後も同様の機序で起こる。

誤り。浮腫は血漿膠質浸透圧の低下(低アルブミン血症:肝硬変、ネフローゼ症候群、栄養不良など)で生じやすい。膠質浸透圧の上昇は血管内へ水分を引き戻す方向に働き、浮腫を助長しない。

誤り。充血は動脈側の血管拡張による能動的な血流増加を指す。組織内血流量の低下は虚血の説明に合致し、充血の定義と逆である。なお、うっ血は静脈還流障害による受動的な血液うっ滞であり、これとも区別される。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

円管(まっすぐな血管)内のレイノルズ数は $\text{Re} = \frac{\rho v D}{\mu}$ で与えられる。ここで、密度 $\rho = 1\times10^3\,\text{kg}/\text{m}^3$、平均流速 $v = 0.2\,\text{m}/\text{s}$、直径 $D = 20\,\text{mm} = 0.020\,\text{m}$、粘性係数(動粘性率ではなく動粘度)$\mu = 0.004\,\text{Pa}\cdot\text{s}$ を代入すると、$\text{Re} = \frac{(1000)\times(0.2)\times(0.020)}{0.004} = \frac{4}{0.004} = 1000$ となる。一般に円管内では $\text{Re} \lesssim 2300$ が層流、$\text{Re} \gtrsim 4000$ が乱流とされ、本条件は層流域の値である。よって該当する選択肢は「1000」。

選択肢別解説

誤り。レイノルズ数は $\text{Re} = \frac{\rho v D}{\mu}$ により、$\rho=1000\,\text{kg}/\text{m}^3$、$v=0.2\,\text{m}/\text{s}$、$D=0.020\,\text{m}$、$\mu=0.004\,\text{Pa}\cdot\text{s}$ を代入すると 1000 となる。1 にはならない。

誤り。数値を代入して計算すると $\text{Re}=1000$ であり、20 ではない。

誤り。計算は $\text{Re} = \frac{(1000)(0.2)(0.020)}{0.004} = 1000$ となるため、500 ではない。

正しい。$\text{Re} = \frac{\rho v D}{\mu}$ により、$\rho=1000\,\text{kg}/\text{m}^3$、$v=0.2\,\text{m}/\text{s}$、$D=0.020\,\text{m}$、$\mu=0.004\,\text{Pa}\cdot\text{s}$ を代入して $\text{Re}=1000$。

誤り。上記の通り計算結果は 1000 であり、5000 ではない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

補助循環の代表であるIABPは、バルーン駆動にヘリウムガスを用いるのが標準で、補助効果(心拍出や心仕事量の改善)は概ね10〜15%程度と限定的である。PCPS(経皮的心肺補助:実質はVA-ECMO)は、循環動態が不安定な高リスクPTCA/PCIの補助手段として広く用いられる。補助人工心臓(VAD)は、連続流型(軸流・遠心)は構造が単純で小型化しやすく、拍動流型より小型の機種が多い。VADの脱血部位は高流量確保の観点から左室心尖部(左室脱血)が一般的で、左房脱血は圧較差やカニューレ制約から高流量に不利である。以上より、正しいのは3と4である。

選択肢別解説

誤り。IABPのバルーン駆動ガスは圧縮空気ではなくヘリウムガスが標準である。ヘリウムは低密度で出し入れが速く、血液への溶解度が低いため、バルーン破損時の塞栓リスクも比較的低い。

誤り。IABPの補助効果は正常心機能の50〜60%に達することはなく、一般に10〜15%程度にとどまる。IABPは後負荷低減と冠灌流増加を目的とした補助であり、PCPSやVADのような大きな拍出補助は期待できない。

正しい。PCPS(経皮的心肺補助、実質はVA-ECMO)は、循環破綻の予防・救済目的でカテーテル治療(PTCA/PCI)時の補助手段として用いられる。高リスクPCIや心原性ショック症例でのバックアップとして一般的である。

正しい。補助人工心臓では、連続流型(軸流・遠心)は駆動部が小型・単純で拍動流型よりも小型化しやすく、移植待機などで広く用いられている。

誤り。高流量を安定して得やすいのは左室心尖部からの脱血(左室脱血)である。左房脱血は圧較差が小さくカニューレ径や位置の制約から脱血効率が劣り、高流量確保に不利となることが多い。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。