臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

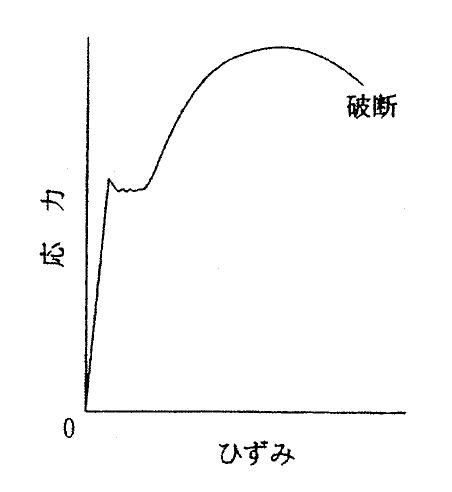

機械的特性の基本定義に基づくと、応力は単位面積あたりの力で $\sigma=F/A$(単位はPa)、圧力も単位はPaで一致する。一方、ひずみ $\epsilon$ は単位長さあたりの変形量($\epsilon=\Delta L/L_0$)で無次元であり、単位面積あたりではないため、選択肢3は誤りである。ヤング率 $E$ は線形弾性範囲での応力とひずみの比例定数($\sigma=E\epsilon$)であり、ポアソン比 $\nu$ は荷重方向(縦)と垂直方向(横)のひずみの比で表される(一般に $\nu=-\epsilon_{\text{横}}/\epsilon_{\text{縦}}$ の符号慣例が用いられる)。

選択肢別解説

正しい。応力は物体内部に生じる内力を面積で割った量で、$\sigma=F/A$ と表される。単位は $\mathrm{N/m^2}$(Pa)。「荷重」は外力を指すが、面に作用する力を面積で割った定義に合致する。

正しい。応力のSI単位は $\mathrm{N/m^2}$ で、圧力の単位パスカル(Pa)と同一である。なお、圧力は外部の面に垂直に作用する力/面積の概念、応力は物体内部の力/面積の概念という違いがあるが、単位は同じ。

誤り。ひずみは単位長さあたりの変形量であり、$\epsilon=\Delta L/L_0$ と定義される無次元量である。「単位面積あたり」は応力の定義に関する表現であり、ひずみの定義ではない。

正しい。線形弾性範囲ではフックの法則が成り立ち、$\sigma=E\epsilon$。従ってヤング率 $E$ は応力とひずみの比 $E=\sigma/\epsilon$ で表される。

正しい。ポアソン比は荷重方向(縦)のひずみに対するそれに垂直(横)方向のひずみの比で、一般に $\nu=-\epsilon_{\text{横}}/\epsilon_{\text{縦}}$ と定義される(負号は横ひずみが縮む符号慣例による)。設問の記述は概念として適切。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

生体の主な発色団・吸収体(ヘモグロビン、メラニン、DNA、水)の波長依存性を押さえると判断できる。水は赤外域(特に1.4 μm、1.9 μm付近など)で強い吸収を示し、組織中の水分が多いほど赤外光は減衰しやすい。皮膚の透過・反射は血液量や血流の変化によりヘモグロビンの吸収・散乱が変わるため影響を受け、光電式脈波やレーザドプラなどに応用される。DNAは紫外域、とくに約260 nm付近で強く吸収し、UVC(100–280 nm)はピリミジン二量体形成などの損傷を引き起こす。メラニンは紫外線を中心に広帯域で吸収し、光防御に寄与する。ヘモグロビンは可視短波長(青〜緑)での吸収が大きく、赤色〜近赤外で吸収が小さいため、血液の光吸収は青色光の方が赤色光より大きい。よって「血液の光吸収は青色光よりも赤色光で大きい」は誤り。

選択肢別解説

正しい。水は赤外域で強い吸収を示し、1.4 μmや1.9 μmなどに強い吸収帯がある。組織は含水率が高いため、赤外光は組織中で減衰しやすい。

正しい。皮膚における光の透過・反射は、血液量・血流によるヘモグロビンの吸収や赤血球による散乱の変動に依存する。これを利用して、光電式容積脈波(PPG)やレーザドプラ血流計では血行動態の変化を評価できる。

誤り。ヘモグロビン(酸化・還元いずれも)は青〜緑(約450〜600 nm)で強く吸収し、赤色〜近赤外(約650〜900 nm)では吸収が相対的に小さい。赤色光が組織深部まで届きやすいのはこのためで、青色光より赤色光のほうが血液に強く吸収されるという記述は逆である。

正しい。DNAは約260 nm付近に吸収極大を持ち、UVC(100–280 nm)照射でピリミジン二量体形成などの分子損傷が生じるため、遺伝物質が損傷を受ける。

正しい。メラニンは紫外線を中心に可視域にも広く吸収帯を持ち、皮膚の光防御(紫外線遮蔽・散乱低減)に寄与する。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

ハーゲン・ポアズイユ(Hagen–Poiseuille)の式は、円管内を流れるニュートン流体の層流・定常流・非圧縮性・剛体管・壁面すべりなしを仮定したときの体積流量を与え、$Q=\dfrac{\Delta P\,\pi r^4}{8\mu L}$ で表される。すなわち流量は圧力差と半径の4乗に比例し、粘性率と管長に反比例する。特に $r^4$ 依存は重要で、半径が2倍になれば流量は16倍となる。したがって分母に粘性率が入っていない式や、$r^2$ 依存の式は不適切である。

選択肢別解説

誤り。$\mu$(粘性率)が分子にあるため、粘性が高いほど流量が増える形になってしまうが、実際は粘性が高いほど流れにくくなるため $\mu$ は分母に入るべきである。正しい式は $Q=\dfrac{\Delta P\,\pi r^4}{8\mu L}$。

誤り。$\mu$ が分子にあり符号付けが逆である点に加え、半径依存が $r^2$ となっており不適切。ハーゲン・ポアズイユの式では $Q\propto r^4$。

誤り。半径依存が $r^2$ と不足しているうえ、$\pi$ が分母に置かれている。正しくは $Q=\dfrac{\Delta P\,\pi r^4}{8\mu L}$ で、$\pi$ は分子、$r$ は4乗、$\mu$ は分母に入る。

正しい。ハーゲン・ポアズイユの式 $Q=\dfrac{\Delta P\,\pi r^4}{8\mu L}$ は、円管内のニュートン流体の層流における体積流量を与え、$\Delta P$ と $r^4$ に比例し、$\mu$ と $L$ に反比例する。

誤り。半径依存が $r^2$ と不足している。ハーゲン・ポアズイユの式では $Q\propto r^4$ であり、$r^2$ の式は層流円管の結果と一致しない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。