臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

熱の移動様式には熱伝導・対流・放射の3つがある。真空中では物質が存在しないため熱伝導と対流は起こらないが、放射(電磁波)による熱移動は可能である。熱伝導率は一般に固体>液体>気体の順で、常温付近では空気は約0.02〜0.03 W/m・K、水は約0.6 W/m・Kと空気の方が小さい。液体や気体といった流体では、温度差に伴う密度差で自然対流が生じ、熱が移動する。生体内では血液が流れることで熱を運ぶ(対流)ため体温調節に重要である。脂肪組織は筋組織より熱伝導率が小さく保温性(断熱効果)が高い。以上より、1・4・5は正しく、2・3は誤りである。

選択肢別解説

正しい。放射は電磁波としてエネルギーが伝わるため、物質を介さない真空中でも熱は伝わる(例:太陽から地球への熱)。

誤り。一般的に熱伝導率は固体>液体>気体で、空気(気体)は水(液体)より小さい。代表値として空気≈0.02〜0.03 W/m・K、水≈0.6 W/m・Kであり、空気の方が低い。

誤り。液体は流体であり、温度差に伴う密度差などで自然対流が生じるため、対流による熱移動が起こる(例:加熱した鍋の水の循環)。

正しい。血液(流体)の循環は対流による熱輸送であり、深部から皮膚・四肢への熱の運搬や体温調節(血管拡張・収縮)に寄与する。

正しい。脂肪組織は熱伝導率が筋組織より小さく、熱を伝えにくいため断熱(保温)効果が大きい。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

外部灌流型膜型人工肺は、中空糸の内側をガス、外側(シェル側)を血液が流れる構造で、血液流路断面が広くとれるため酸素ator自体の圧力損失が小さい。これにより落差脱血のように限られた駆動圧で回す場面に適する。さらに、血液側の境界層を破り物質移動を高めるため、スペーサや流路形状で擬似乱流・二次流を生じるよう設計されており、層流とするのは不利である。臨床では外部灌流型が広く用いられている。したがって「血液の流れは層流になる」は誤り。

選択肢別解説

正しい。外部灌流型ではガスは中空糸の内腔、血液は中空糸の外側(シェル側)を流れる設計である。これにより血液が多数の中空糸束の外表面を洗い、ガス交換が行われる。

正しい。外部灌流型は酸素ator内部の流路断面が広く、圧力損失が小さいため、重力差を用いる落差脱血の限られた駆動圧を温存しやすく、適している(ただし回路全体ではカニューレ抵抗など他要素も影響する)。

正しい。内部灌流型は血液が細い中空糸内を通過するため流路抵抗が大きく圧力損失が増えやすい。一方、外部灌流型はシェル側を血液が流れるため流路抵抗が小さく、一般に内部灌流型より圧力損失が小さい。

正しい。体外循環用の膜型人工肺では、低圧損かつ高いガス交換能・操作性を背景に、外部灌流型が広く臨床で用いられている。設問の一般的記述として妥当である。

誤り。ガス交換効率を高めるため、血液側はスペーサや流路形状で境界層を破り、擬似乱流・二次流が生じるように設計される。層流(滑らかな流れ)では物質移動が低下し不利となる。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

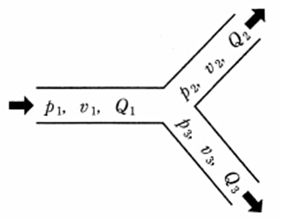

非圧縮性流体の分岐管では質量保存(連続の式)により流入流量は流出流量の和に等しいため、$Q_1=Q_2+Q_3$ が成り立つ。体積流量は $Q=Av$ で与えられ、設問条件としてすべての管の断面積 $A$ が等しいので、$A v_1=A v_2+A v_3$ から $v_1=v_2+v_3$ も成立する。一方、圧力は加算の関係ではなく、分岐点で $p_1=p_2=p_3$ とも限らない(ベルヌーイの関係や損失に依存)。二乗和の関係($v^2$ や $Q^2$)が成り立つ物理的根拠はなく、誤りである。

選択肢別解説

$p_1=p_2+p_3$ は誤り。圧力は加算量ではなく、分岐における圧力関係はベルヌーイの定理と損失で決まり、加算の形にはならない。

$v_1=v_2+v_3$ は正しい。非圧縮性かつ全断面積が等しい条件で $Q=Av$ を用いると、連続の式 $Q_1=Q_2+Q_3$ から $A v_1=A v_2+A v_3$、よって $v_1=v_2+v_3$ が導ける。

$Q_1=Q_2+Q_3$ は正しい。非圧縮性流体に対する連続の式(質量保存)であり、分岐点での流入体積流量は流出体積流量の和に等しい。

$v_1^2=v_2^2+v_3^2$ は誤り。連続の式は速度や流量の一次の和で表され、速度二乗の加算関係は物理的根拠がない(エネルギー式の速度二乗は各流線で扱うが和の関係にはならない)。

$Q_1^2=Q_2^2+Q_3^2$ は誤り。連続の式は $Q_1=Q_2+Q_3$ の一次関係であり、二乗和の関係は導かれない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

本問は水平な円管内でのベルヌーイの関係を前提に、静圧p・動圧qと総圧(全圧)P_tの関係を問う。水平で位置エネルギー差がないため $\rho g h=0$ とみなせば、総圧は $P_t=p+\frac{\rho v^2}{2}$ で一定(外部とのエネルギー授受・損失を無視)となる。動圧 $q=\frac{\rho v^2}{2}$ は流速vの2乗と密度$\rho$に比例するので、vを2倍にするとqは4倍、$\rho$を2倍にするとqは2倍になる。よって「流速が2倍になると動圧は2倍」は誤りで、他の選択肢は正しい。

選択肢別解説

誤り。動圧は $q=\frac{\rho v^2}{2}$ で、流速vの2乗に比例する。vを2倍にすると $q$ は4倍になるため、「2倍になる」は不適切。

正しい。動圧は $q=\frac{\rho v^2}{2}$ で密度$\rho$に比例するので、$\rho$が2倍になればqも2倍になる。

正しい。水平管では位置エネルギー項 $\rho g h=0$ で、総圧(全圧)は $P_t=p+\frac{\rho v^2}{2}$ となり、静圧と動圧の和に等しい。

正しい。損失や外部仕事がなければ総圧 $P_t$ は一定なので、動圧 $\frac{\rho v^2}{2}$ が下がれば、差し引きで静圧pは上がる(ベルヌーイ効果)。

正しい。流速 $v=0$ では動圧 $\frac{\rho v^2}{2}=0$ となるため、総圧は静圧に等しくなる($P_t=p$)。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

体外循環では、プライミングなどによる血液希釈でヘマトクリットが低下し、血液粘稠度は低下する。これに伴って血漿タンパク濃度も下がるため膠質浸透圧は低下する。希釈によりポンプ内のずり応力が相対的に下がるため、一般的には溶血は増えない。一方、低体温管理は代謝低下を目的に用いられるが、温度低下は血液の粘性を上昇させ、さらに酸素解離曲線を左方偏位させてヘモグロビンの酸素親和性を高めるため、末梢組織での酸素放出(移行)は抑制される。よって正しいのは選択肢5であり、1~4は生理学的機序に反する。

選択肢別解説

誤り。血液希釈によりヘマトクリットが下がると血液粘稠度が低下し、ローラーポンプ等でのずり応力も相対的に低下するため、一般には溶血は増加しない。溶血は回路設計やポンプ条件に強く依存するが、「希釈で溶血量が増加する」との一般化は不適切。

誤り。血液希釈では血漿タンパク(アルブミンなど)の濃度が下がるため膠質浸透圧は低下する。晶質液主体のプライミングでは特に顕著で、COP維持にはアルブミンやHESなどの膠質製剤追加が必要。

誤り。血液希釈(ヘマトクリット低下)は血液粘稠度を低下させる。粘稠度はヘマトクリットと温度に依存し、希釈のみでは増加しない。

誤り。低体温では血液の粘性が増加し、血液粘稠度は上昇する。水の粘度上昇や赤血球変形能低下の影響も加わるため、低体温で粘稠度が低下するという記述は不正確。

正しい。低体温では酸素解離曲線が左方偏位し、ヘモグロビンの酸素親和性が増大するため、末梢組織での酸素放出(移行)が低下する。加えて低温での拡散係数低下や血液粘稠度上昇・血管収縮も、組織酸素移行を阻害する方向に働く。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。