臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

人工心肺(CPB)開始時は充填液による希釈、低体温、酸塩基平衡の変化、ホルモン反応(ストレス反応)などにより電解質・内分泌が系統的に変動する。ナトリウムは希釈により低下しやすい。カリウムは希釈に加え、低体温やアルカローシス、カテコラミンやインスリン投与の影響で細胞内移行が促進され低下傾向となる(ただし状況により一過性上昇をみる場面もある)。保存血や赤血球液には抗凝固剤のクエン酸が含まれ、イオン化カルシウムをキレートして低カルシウム血症を招きうるため、赤血球液使用でカルシウムが上昇するという記載は不適切である。内分泌では、体外循環の侵襲と循環動態の変化により抗利尿ホルモン(バソプレシン)が上昇する一方、インスリン分泌は低下・抵抗性が増し高血糖に傾くため「過剰分泌で低血糖」は誤りである。

選択肢別解説

正しい。回路充填液(結晶液)による血液希釈で血清ナトリウムは初期に低下しやすく、希釈性低ナトリウム血症の傾向を示す。

正しい。希釈に加え、低体温・アルカローシス・カテコラミンやインスリン投与などでカリウムが細胞内へ移行し、血中カリウムは低下しやすい。利尿による喪失も加わる。

誤り。保存血・赤血球液の抗凝固剤であるクエン酸がイオン化カルシウムをキレートするため、投与により血中カルシウムは低下方向(低カルシウム血症)となりやすい。「上昇する」は不適切。

誤り。CPB中はストレス反応や低体温の影響でインスリン分泌は低下し、インスリン抵抗性も増すため高血糖になりやすい。よって「過剰分泌により低血糖」は逆である。

正しい。体外循環に伴う循環動態の変化やストレスにより抗利尿ホルモン(バソプレシン)が上昇する。水再吸収促進・血管収縮で循環を保とうとする反応である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

体外循環(人工心肺, CPB)では、低血圧・非拍動流・血液希釈・低体温・手術侵襲などのストレスが加わり、交感神経—副腎髄質系と体液調節ホルモン系が活性化される。具体的には、腎血流やNa負荷の低下などからレニン−アンジオテンシン−アルドステロン(RAA)系が賦活し、アルドステロン分泌が増える。一過性低血圧や非拍動流はバソプレシン分泌を促進し、ストレス反応でカテコラミン(アドレナリン等)も上昇する。一方、低体温やカテコラミン増加、膵血流低下はインスリン分泌を抑え、インスリン抵抗性も増大して高血糖に傾く。さらに、血液が人工材料(回路・貯血槽・人工肺)に接触することで補体系・白血球が活性化し、IL-6やTNF-αなど炎症性サイトカイン濃度が上昇する。以上より、1と5が正しく、2・3・4は誤りである。

選択肢別解説

正しい。体外循環中は腎血流の低下や血液希釈に伴う有効循環血漿量・Na負荷の低下が刺激となり、レニン放出→アンジオテンシンII生成→アルドステロン分泌が促進され、RAA系が活性化する。

誤り。体外循環は手術侵襲や低血圧・非拍動流などのストレスとなり、交感神経—副腎髄質系が亢進するため、アドレナリン(およびノルアドレナリン)分泌は増加するのが一般的である。

誤り。バソプレシン(抗利尿ホルモン, ADH)は低血圧や左房圧低下、非拍動流などで分泌が促進され上昇する。したがって「低下する」は不正確。

誤り。低体温、膵血流低下、カテコラミン増加などによりインスリン分泌は抑制され、同時にインスリン抵抗性が増大するため、高血糖をきたしやすい。「亢進する」は不適切。

正しい。血液が人工材料と接触することで補体活性化や好中球・マクロファージ活性化が起こり、IL-6、IL-8、TNF-αなど炎症性サイトカインの血中濃度が上昇する。虚血再灌流もこれを助長する。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

血漿吸着療法(Plasma Adsorption: PA)は、まず血液を血漿分離器で血球成分と血漿に分け、ついで血漿のみを吸着カラム(血漿吸着器)に通して標的物質(自己抗体、免疫複合体、LDL など)を選択的に除去する二段階の手技である。したがって、血漿吸着器と組み合わせて必ず前段で用いるのは血漿分離器である。透析器や血液濾過器は血液全体に対して拡散・対流で溶質を除去する装置であり、血漿を分離してから吸着するPAの工程には適合しない。血漿濃縮器は腹水濾過濃縮再静注(CART)などで用いられ、PAの標準構成には含まれない。血漿成分分画器は二重膜濾過法(DFPP)で血漿タンパクを分画する際の二段目フィルタであり、PAとは別法である。

選択肢別解説

血液透析器は半透膜による拡散・限外濾過で血液(全血)中の小~中分子を除去する装置であり、血漿を分離して吸着カラムに通す血漿吸着療法の工程には用いない。不適切。

血漿吸着療法では、まず血漿分離器で血液を血球と血漿に分離し、その血漿のみを吸着カラムに導いて病因物質を吸着除去する。ゆえに血漿吸着器とともに必須となるのは血漿分離器である。適切。

血漿濃縮器は主として腹水濾過濃縮再静注(CART)や一部の体液濾過・再注入手技で体液(血漿や腹水)の水分を除去して濃縮する目的で用いられる。PAの標準構成には含まれず、通常は使用しない。不適切。

血液濾過器(ヘモフィルタ)は対流(限外濾過)により小~中分子溶質を除去する血液浄化装置で、血液全体を処理する。血漿を分離し血漿のみを吸着するPAとは工程・目的が異なり、併用しない。不適切。

血漿成分分画器は二重膜濾過法(DFPP)で血漿タンパクを分画する二段目フィルタであり、吸着カラムを用いる血漿吸着療法とは別の治療法に属する。PAでは用いない。不適切。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

体外循環(人工心肺)では回路充填液による希釈、低体温、血液の異物表面接触による炎症反応やストレス反応が同時に起こる。これによりカテコールアミンやレニン−アンジオテンシン−アルドステロン系は亢進し、炎症性サイトカインも上昇しやすい。一方、回路充填液による急速な血液希釈、輸血・回収血に含まれるクエン酸によるキレート、アルカローシスやアルブミン結合の変化などにより、特にイオン化カルシウムは低下しやすく、カルシウム補正を要することが多い。従って血中濃度が低下する代表はカルシウムである。

選択肢別解説

血糖は体外循環中のストレス反応(カテコールアミン・コルチゾール上昇、インスリン抵抗性)により上昇しやすい。したがって「低下」は誤り。

体外循環では腎血流の変動や交感神経亢進によりレニン−アンジオテンシン−アルドステロン系が活性化し、レニンは上昇傾向となる。低下ではないため不適。

低体温・手術侵襲・人工心肺そのもののストレスでアドレナリン(カテコールアミン)は上昇する。低下ではないので不適。

人工心肺回路との接触や補体系活性化で炎症反応が惹起され、IL-6やTNF-αなど炎症性サイトカインは一般に上昇する。したがって低下という記載は不適。

回路充填液による血液希釈、輸血・回収血中のクエン酸によるCa2+キレート化、アルカローシスや蛋白結合変化の影響でイオン化カルシウムが低下しやすい。よって体外循環中に血中濃度が低下するのはカルシウムである。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

フィンガー式(線形ペリスタルティック)輸液ポンプには、安全監視のために複数の検出センサが用いられる。代表例として、チューブの膨張(内圧上昇)から閉塞を検知する圧検知機構、超音波の透過量変化で気泡(air-in-line)を検出するセンサ、滴下センサ(赤外線の遮光をカウント)による滴下数の監視、ドア開閉を磁気センサ(ホールセンサ等)で検出する機構が挙げられる。一方、加圧板はチューブをしごいて送液量を作る機械要素であり、輸液セットの種類(例:滴下係数)を識別するためのセンサではない。従って、加圧板でセット種類を検出するという記述は誤りである。

選択肢別解説

正しい。フィンガー式ではチューブが閉塞すると内圧上昇によりチューブが膨張し、圧力検知(圧センサや圧板側の歪み検出)で閉塞を検出できる。一般的な閉塞警報の検出原理である。

正しい。気泡の混入は液体と気体で音響インピーダンスが大きく異なるため、超音波の透過量が低下する。この透過量変化を用いる超音波式air-in-lineセンサが広く用いられる。

正しい。滴下センサ(ドロップセンサ)は赤外線LEDと受光素子で滴下チャンバを挟み、滴が落ちる際の光遮断を受光量変化として検出し、滴下数をカウントする。ポンプの監視・警報(液切れ等)や設定との整合確認に用いられる。

正しい。ドア部に磁石を設け、本体側のホールセンサで磁場の有無を検出してドアの開閉状態を監視する方式が用いられる。ドア開放や不完全閉鎖時に警報を発する。

誤り。加圧板はチューブを機械的に圧迫して送液を行う駆動機構の一部であり、輸液セットの種類(例:20滴/mLや60滴/mL)を識別するセンサではない。セット識別が必要な機種では別途の識別機構を用いるが、加圧板自体で種類を検出することはない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

オンラインHDFは、清浄度を高度に確保した透析液を機器内で追加濾過し、無菌・無エンドトキシンの置換補充液として血液回路へ注入しながら、拡散(HD)と対流(濾過)を併用する治療である。中分子量物質(例:α₁-ミクログロブリン)の除去能が通常の血液透析より高い。安全確保のため透析液供給経路にはエンドトキシン捕捉フィルタ(ETRF)等を配置し、ヘモダイアフィルタを用いて高い透過・濾過性能を得る。置換液注入法では、後希釈法はダイアライザ通過後に補充するためダイアライザ内で血液の濃縮(ヘモコン)が進み、フィルタ閉塞や限外濾過の上限が生じやすく大量置換に制限がかかる。一方、前希釈法はダイアライザ入口で血液を希釈するため濃縮が緩和され、大量置換が可能である(ただし濃度希釈のため同等クリアランスにはより多い置換量を要する)。したがって「前希釈法に比べ後希釈法では大量置換が可能である」は誤り。

選択肢別解説

正しい。オンラインHDFでは、清浄化(無菌・無エンドトキシン化)した透析液を機器内でさらに最終濾過し、置換補充液として血液回路へ注入する。透析液の高い清浄度が必須である。

誤り。後希釈法はダイアライザ内で血液が濃縮しやすく、限外濾過量に上限が生じるため大量置換がしにくい。前希釈法は血液をあらかじめ希釈するため濃縮が緩和され、相対的に大量置換が可能である(ただし同等除去にはより大きい置換量が必要)。

正しい。オンラインHDFは対流成分が大きく、中分子量物質であるα₁-ミクログロブリン(約33 kDa)の除去において通常の血液透析より優れる。

正しい。透析液の清浄度を確保しオンラインで置換液として用いるため、透析液供給系にはエンドトキシン捕捉フィルタ(ETRF)等のバリアを用いる。

正しい。オンラインHDFでは拡散と対流を両立し大量の限外濾過に耐えるヘモダイアフィルタ(HDF対応中空糸膜)を用いる。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

血液透析の安全確保のため,透析装置は連続センサで“常時監視”できる項目を多数備える。代表例は,静脈側の気泡検出(超音波式など),透析液圧(透析液回路の圧力センサ),排液側の漏血検出(発光・受光による吸光度監視)で,いずれもリアルタイムに監視し,異常時は即時アラーム・ポンプ停止などの安全動作が作動する。一方,血漿浸透圧は検体測定(氷点降下法等)や計算値であり連続監視の対象ではない。透析液エンドトキシン濃度もLAL法等の検査で定期的に評価するもので,装置の標準機能として連続測定は行わない。したがって,常時監視すべきは「気泡混入」「透析液圧」「漏血」である。

選択肢別解説

正しい。静脈側エアトラップ下流に超音波式などの気泡検出器を配置し,血液回路内の気泡を連続監視する。気泡混入は空気塞栓の危険があるため,常時監視項目であり,検出時は自動的に血液ポンプ停止・クランプ作動などの安全機構が働く。

不適切。血漿浸透圧は氷点降下法などの検体測定や電解質からの推算で評価する指標であり,透析装置に搭載された連続センサで常時監視する項目ではない。リアルタイムの装置アラーム監視の対象外。

不適切。透析液エンドトキシン濃度はLAL法などの検査で定期的に評価する管理項目で,装置標準機能としての連続モニタは一般的でない。よって“常時監視”には該当しない。

正しい。透析液圧(ダイアライザ入口・出口や排液側の圧力)は圧力センサで連続測定され,流路閉塞やフィルタ目詰まりの兆候把握,TMP算出などに用いられる。異常時はアラーム・自動停止の対象で,常時監視項目である。

正しい。ダイアライザ排液側に漏血検出器(発光ダイオードと受光素子による吸光度測定)があり,排液中ヘモグロビンを連続監視する。膜破損による血液漏れの早期検出のため,常時監視項目である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

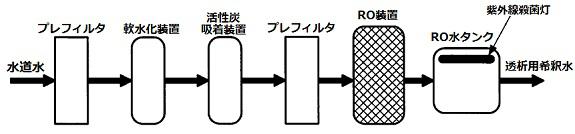

誤りは選択肢3。透析用水の標準的な処理順序は、プレフィルター(粗ごみ除去)→軟水化装置(Ca・Mgの除去)→活性炭濾過装置(遊離塩素・クロラミンや有機物の除去)→逆浸透装置(RO:溶解性イオン・細菌・エンドトキシンの除去)の流れで、ROは後段に配置される。ROを前段に置くと、硬度や塩素の負荷で膜劣化を招くため不適切。透析液の濃度管理は電気伝導度で連続監視され、逸脱時は警報・供給停止などで安全が担保される。アルカリ化剤は主に重炭酸ナトリウム(HCO3−)で、酢酸ナトリウムは体内で重炭酸に代謝されアルカリ化に寄与する。透析液の清浄化にはエンドトキシン阻止膜(UF/ETRF)が用いられ、超純水・超純透析液の達成やオンラインHDF用置換液の確保に役立つ。地下水を原水とする場合も、水道法相当の水質基準を満たす体制(検査・管理計画)が必要である。

選択肢別解説

正しい。透析患者は代謝性アシドーシスを呈しやすく、透析液にはアルカリ化剤が含まれる。重炭酸ナトリウムは拡散で直接HCO3−を供給し、酢酸ナトリウムは体内代謝でHCO3−に変換されアルカリ化に寄与する。現在は重炭酸透析が主流で、酢酸系の配合量は抑制されているが、記載自体は妥当。

正しい。電気伝導度は電解質濃度(濃縮液の希釈比)に比例するため、透析液組成の連続監視に用いられる。逸脱時には警報や供給停止などの安全機構が作動する。

誤り。原水処理の一般的順序はプレフィルター→軟水化装置→活性炭濾過装置→逆浸透装置(RO)であり、ROは最終段の主バリアである。設問の順序(RO→活性炭→軟水化)は逆で、ROを前段に置くと硬度・塩素負荷で膜劣化のリスクが高まるため不適切。

正しい。エンドトキシン阻止膜(ETRF、通常はUF膜)は細菌・エンドトキシンを捕捉し、透析液の清浄化(超純透析液)やオンラインHDFの置換液作製に用いられる。

正しい。地下水を原水に用いる場合でも、水道法に準拠した水質基準を満たすための検査・管理計画を整え、透析用水基準を継続的に満足させる体制が必要である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

医療安全におけるインシデントは、患者に実害が生じたか否かに関わらず、手順逸脱や確認不足などにより傷害を招き得た事象(ヒヤリ・ハットを含む)を広く含む。人工心肺(体外循環)では抗凝固管理が最重要であり、ヘパリン投与の実施・確認とACT(活性化凝固時間)の測定は標準的な安全手順である。したがって、ヘパリン投与後にACTを測定しなかった(選択肢1)や、大動脈遮断後になってヘパリン未投与に気づき投与した(選択肢5)は、いずれも重大な手順逸脱であり回路内凝固や塞栓の重大リスクを伴うため、インシデントレポート提出の対象となる。一方、ヘマトクリット低下への赤血球輸血(選択肢2)、血圧低下への流量増加(選択肢3)、離脱困難に対するIABP導入(選択肢4)は、患者状態に応じた適切な臨床対応であり、誤りや手順逸脱が前提とされていない限り、通常はインシデントには該当しない。

選択肢別解説

ヘパリン投与後のACT測定は体外循環中の抗凝固管理における基本的安全手順であり、未測定はプロセス逸脱で回路内凝固や血栓塞栓を招き得る重大リスクとなる。よってインシデントとして報告すべき事象である。

体外循環では希釈や溶血でヘマトクリットが低下し得るため、基準を下回る場合の赤血球輸血は標準的な臨床対応である。手順違反や投与エラーを含意しない限り、インシデントではない。

血圧低下時に体外循環流量を適切に増加して灌流圧を維持するのは、循環動態に対する妥当な対応であり、手順逸脱には当たらない。従ってインシデントではない。

体外循環からの離脱困難に対しIABPを挿入して循環補助を行うのは、病態に応じた適切な治療選択である。手技ミスや機器エラーが前提でないため、通常はインシデントではない。

大動脈遮断後にヘパリン未投与であったことに気づいた事例は、抗凝固の重大な手順逸脱であり、回路内凝固や塞栓の危険が非常に高い。結果的に被害がなくとも、インシデント(ヒヤリ・ハット)として報告すべきである。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

ハイフローシステム(HFNC/ハイフローセラピー)は、加温加湿された高流量(概ね30〜60 L/min程度)のガスを鼻カニューラで供給する酸素療法である。十分に加温加湿することで粘膜乾燥を防ぎ線毛機能を保つことが前提で、酸素ブレンダを用いる機器では $\text{FiO}_2$ を約21〜100%の範囲で設定できる。高流量により上気道(解剖学的死腔)内の二酸化炭素を洗い出す(washout)効果があり、再呼吸の低減に寄与する。鼻カニューラで口部は自由なため装着中の会話や経口摂取が可能で、在宅酸素療法(HOT)と組み合わせてCOPDなどの慢性呼吸不全患者に在宅用ハイフロー(ブロワー内蔵機など)を用いる場合がある。以上より、正しいのは3・4・5であり、1・2は不適切。

選択肢別解説

不適切。HFNCは高流量ガスを連続送気するため、加温加湿器が必須である。十分な加温加湿(例:気道内条件に近い温度・湿度)により粘膜乾燥や不快感を防ぎ、線毛機能を維持する。

不適切。一般的なHFNCは酸素ブレンダを備え、$\text{FiO}_2$ を約21〜100%で設定可能である。上限を60%に限定する根拠はない。

適切。高流量送気により上気道(解剖学的死腔)に滞留する呼気由来のCO2を洗い出す(washout)ため、再呼吸を減らす効果がある。

適切。鼻カニューラ型のため口は自由で、一般に装着したまま会話や経口摂取、口腔ケアが可能である(誤嚥リスクなど個別配慮は必要)。

適切。ブロワー内蔵で在宅酸素(酸素濃縮器など)と組み合わせて使用できる在宅ハイフロー機器があり、COPDなど慢性呼吸不全で在宅使用される場合がある。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。