臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

人工心肺(CPB)では、低体温管理と希釈灌流が生体に特有の影響を与える。低体温では代謝率と酸素消費量が低下するため、必要な灌流量(至適灌流量)はむしろ減らせる方向となる。CPB中はストレスホルモンの上昇や低体温の影響で膵β細胞からのインスリン分泌が抑制されやすく、高血糖傾向を来す。希釈および低体温は酸素解離曲線を左方移動させ(酸素親和性増大)、一方で回路内のせん断応力や陰圧吸引・異物接触により溶血が生じ、血中遊離ヘモグロビンが増加する。さらに液体一般と同様に、体温低下は血液粘ちょう度を上昇させる。以上より、正しい選択肢は4と5である。

選択肢別解説

誤り。低体温では組織代謝と酸素消費量が低下するため、必要灌流量(至適灌流量)は増加ではなく低下方向に調整できる。体温を下げるほど多く流す必要はなく、むしろ過灌流を避ける。

誤り。CPBと低体温はストレスホルモン優位や膵分泌低下を介してインスリン分泌を抑制しやすく、血糖は上昇傾向となる。よって血中インスリン濃度が上昇するとは言えない。

誤り。体外循環に伴う血液希釈(プライミングによる急性希釈など)や低体温は、酸素解離曲線を左方へ移動させ酸素親和性を増大させる方向に働く(2,3-DPG低下や温度低下の影響など)。右方偏位とは逆。

正しい。人工心肺回路内でのポンプやチューブによるせん断、陰圧吸引、人工材料への接触などで溶血が生じ、血中遊離ヘモグロビンが増加する。溶血は腎機能障害や黄疸のリスクとなるため監視が重要。

正しい。液体の粘度は温度低下で上昇する性質があり、血液も同様に体温の低下で粘ちょう度が上昇する。CPBでは希釈により粘ちょう度を下げて血流維持を図ることがあるが、本設問の記述自体は正しい。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

人工心肺ではプライミング液の混入により血液希釈が起こり、ヘマトクリット(Ht)・ヘモグロビン(Hb)が低下する。これにより血液粘稠度が低下して末梢血管抵抗が下がり、微小循環の流れが改善して組織灌流は良好になる。一方で、Hb低下により酸素含量(CaO2)は低下し、酸素運搬能は減少する。膠質浸透圧は血漿蛋白の希釈で低下し、過度の希釈は組織浮腫や低酸素のリスクとなる。溶血は回路・ポンプによる機械的ストレスに依存するが、希釈により粘性や赤血球相互作用が減ることで機械的損傷が相対的に軽減されうる。総合して、「溶血量が軽減する」と「組織灌流(設問の文言は不自然だが意図は灌流)を良好にする」が正しく、酸素運搬能増加・粘稠度増加・膠質浸透圧増加はいずれも誤りである。

選択肢別解説

正しい。血液希釈で血液粘稠度が低下し、回路内のせん断応力や赤血球同士の衝突が減少するため、体外循環に伴う機械的溶血は相対的に軽減されうる。加えて希釈により輸血量を抑制でき、輸血関連の溶血イベントも減らせる。

誤り。血液希釈でHb・Htが低下するため動脈血酸素含量CaO2は低下し、酸素運搬能は減少する。$\mathrm{CaO_2}\approx1.34\times Hb\times SaO_2+0.003\times PaO_2$。粘稠度低下による心拍出量増加で酸素供給$\mathrm{DO_2}=CO\times CaO_2$が部分的に代償されることはあるが、「運搬能が増加」とはいえない。

誤り。希釈によりHtが下がると血液粘稠度は低下する。赤血球濃度とフィブリノーゲン濃度の低下で血液の流動抵抗が減り、微小循環の流れは改善方向に働く。

誤り。血漿蛋白(主にアルブミン)が希釈されるため膠質浸透圧は低下する。これにより間質への水移動が促進され、過度の希釈では組織浮腫の一因となる。なお、膠質製剤でプライミングすれば低下を抑制できるが、一般には増加しない。

正しい。血液希釈で粘稠度が低下し末梢血管抵抗が減少するため、微小循環が改善して組織灌流(組織血流)が良好になる。設問文の「組織血液」は用語として不自然で、意図は「組織血流/組織灌流」と解される。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

生体組織の大半は水や有機物で構成され、磁化しにくく透磁率は真空とほぼ等しいため、比透磁率 $\mu_r=\mu/\mu_0$ はおおむね1である。したがって「生体の比透磁率は5000程度」という記述は強磁性体(鉄など)の典型的な値であり誤りである。一方、神経伝導ではイオン電流が流れるためアンペールの法則により微小な磁界が発生し(脳磁図・心磁図の原理)、水素原子核(陽子)はスピンに由来する磁気モーメントを持つためMRIで用いられる。また、ヘモグロビンは酸素化で反磁性、脱酸素化で常磁性を示すことが知られている。

選択肢別解説

正しい。神経伝導に伴うイオン電流が時変電流として流れるため、その周囲に微小な磁界が発生する。これはアンペールの法則で説明でき、実際に脳磁図(MEG)や心磁図(MCG)として計測されている。

誤り。生体の透磁率は真空とほぼ同じであり、比透磁率 $\mu_r=\mu/\mu_0$ はほぼ1である。$\mu_0=4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{H/m}$。比透磁率が数千(例:5000)となるのは鉄などの強磁性体に見られる値で、生体一般には当てはまらない。

正しい。水素の原子核(陽子)はスピン1/2を持ち、固有の磁気モーメントを有する。外部磁場中で歳差運動を起こす性質がMRI信号検出の基盤となっている。

正しい。酸素化ヘモグロビン(オキシヘモグロビン)は反磁性体であり、外部磁場に対して逆向きにわずかに磁化する(不対電子を持たない)。

正しい。脱酸素化ヘモグロビン(デオキシヘモグロビン)は常磁性体であり、不対電子により外部磁場と同方向にわずかに磁化する。この性質はBOLD-fMRIなどにも反映される。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

誤りは2。血清は血液が凝固した後に得られる液体成分で、血漿からフィブリノーゲンなどの凝固因子が除かれているためフィブリノーゲンを含まない。細胞外液の主な陽イオンはNa+であり、細胞内液ではK+が主である。A型の人は赤血球にA抗原を持ち、血清(血漿)中にはB抗原をもつ赤血球を凝集させる抗B抗体が存在する。好酸球は顆粒球に分類される白血球で、血小板は一次止血に加えて凝固因子とともに二次止血(血液凝固)にも関与する。

選択肢別解説

正しい。細胞外液(血漿・組織間液)ではNa+が主要陽イオンであり、陰イオンはCl−やHCO3−が多い。対して細胞内液の主要陽イオンはK+である。

誤り。血清は血漿からフィブリノーゲンをはじめとする凝固因子が除かれたものであり、フィブリノーゲンは含まれない。フィブリノーゲンは血漿に存在し、凝固過程でフィブリンに変化して除去される。

正しい。ABO血液型のA型は赤血球表面にA抗原を持ち、血清中には抗B抗体(主にIgM)が存在するため、B抗原を持つ赤血球を凝集させる。

正しい。好酸球は顆粒球に分類される白血球で、酸性色素(エオシン)で赤橙色に染まる顆粒を有する。アレルギー反応や寄生虫感染などで増加しうる。

正しい。血小板は一次止血(粘着・活性化・凝集)を担い、さらにリン脂質表面を提供して凝固因子反応を促進し、二次止血(血液凝固)にも関与する。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

人工心肺用の血液ポンプには主にローラポンプ(容積型)と遠心ポンプ(非容積型)がある。ローラポンプはチューブを一定量ずつしごくため、1回転あたりの送血量がほぼ一定で流量は回転数に概ね比例し、手術野吸引(カーディオトミーサクションやベント)など吸引回路に広く用いられる。一方、ローラポンプはチューブ圧閉(オクルージョン)による機械的せん断や吸引陰圧に伴う泡混入などで血液損傷(溶血)が相対的に大きい。遠心ポンプは非容積型で、吐出流量は回転数が同じでも前後負荷(回路抵抗や吸引圧)により大きく変動し、チューブ圧閉度という概念はなく調節不要である。以上より、誤っているのは「ローラポンプは遠心ポンプよりも血液損傷が軽度」「遠心ポンプはチューブ圧閉度の調節が必要」の2つである。

選択肢別解説

正しい。ローラポンプは容積型で、手術野吸引(カーディオトミーサクション)やベント回路などの吸引回路に一般的に用いられる。気泡混入時でも機械的に送液できるため吸引用途に適している。

正しい。ローラポンプは1回転あたりの移送体積が概ね一定の容積型ポンプであり、流量は回転数にほぼ正比例する(オクルージョンやチューブの経時変化でわずかな誤差は生じ得る)。

誤り。ローラポンプはチューブを圧閉・しごく機構によりせん断応力が大きく、陰圧吸引に伴う泡形成も相まって、一般に遠心ポンプより血液損傷(溶血)が大きいとされる。

誤り。チューブ圧閉度(オクルージョン)の調節が必要なのはローラポンプであり、遠心ポンプは非容積型で圧閉機構を持たないため圧閉度の調節は不要である。

正しい。遠心ポンプは非容積型で、同じ回転数でも後負荷(回路抵抗や動脈圧)が増すと流量は低下し、前負荷の変化でも流量が変動する。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

パルスドプラ血流計は送受信を時間分割で行い、エコー到達時間から深さを選択(ゲーティング)できるため距離分解能を有する。血流速度推定はドプラ周波数シフト $f_D=\frac{2 f_0 v \cos\theta}{c}$ を用いる。パルス方式では非エイリアシングで観測できる最大ドプラ周波数がナイキスト限界 $f_N=\frac{PRF}{2}$ に制限されるため、最大計測速度は $v_{\max}=\frac{c\,PRF}{4 f_0 \cos\theta}$ となり PRF に依存する。一方、超音波周波数を高くすると組織内減衰が増え、到達深度(最大計測深度)は浅くなる。通常、送受信は同一振動子で行う(時分割)。

選択肢別解説

誤り。血流方向とビームが同方向($\theta=0^\circ$)では $\cos\theta=1$ となりドプラシフトは最大で、測定は可能である。測定不能となるのは $\theta=90^\circ$($\cos\theta=0$)に近いときである。

正しい。パルス方式ではナイキスト限界 $f_N=PRF/2$ を超えるとエイリアシングが生じるため、最大計測可能速度は $v_{\max}=\frac{c\,PRF}{4 f_0 \cos\theta}$ に従い PRF に依存する。PRFを上げれば $v_{\max}$ も上がる。

誤り。パルスドプラは送受信を時間分割で行い、同一振動子(単一素子)で送受信できる。別素子を必須とするわけではない。

誤り。超音波周波数が高いほど生体内減衰が大きくなるため、最大計測深度は浅くなる(ただし空間分解能は向上)。

誤り。パルスドプラはパルスの往復時間から深さを選択できるため距離分解能を持つ。距離分解能はパルス幅(空間パルス長)が短いほど良くなる。距離分解能を持たないのは連続波ドプラである。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

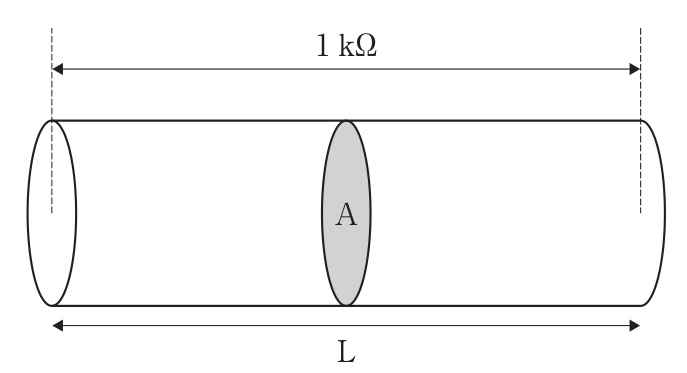

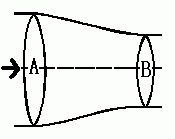

流路がAからBへ向かって断面積が半分に狭まる理想流(定常・非圧縮・同一高さ・粘性損失無視)を考える。連続の式 $A_1 v_1 = A_2 v_2$ より、$A_2=\tfrac{1}{2}A_1$ なので $v_B=2v_A$ と流速は増加する。またベルヌーイの定理 $p+\tfrac{1}{2}\rho v^2+\rho g z=\text{一定}$(高さ差なし)から、流速増加で動圧が増えた分だけ静圧 $p$ は減少する。定量的には $p_B=p_A-\tfrac{3}{2}\rho v_A^2$。したがって、Bでは『流速は速く、静圧は低くなる』が正しい。

選択肢別解説

誤り。断面積が小さくなると連続の式により流速は増加する(遅くならない)。さらにベルヌーイの定理より、流速増加に伴い静圧は低下するため、『静圧は高くなる』も誤り。

誤り。静圧が低くなる点はベルヌーイの定理と整合するが、断面積が半分になれば連続の式により流速は増加するため、『流速は遅く』が不適切。

誤り。断面積減少で流速は速くなる点は正しいが、ベルヌーイの定理より静圧は低下する。『静圧は高くなる』は不適切。

正しい。断面積が半分になると $v_B=2v_A$ と速くなり、ベルヌーイの定理より動圧増加分だけ静圧は低下する(例えば $p_B=p_A-\tfrac{3}{2}\rho v_A^2$)。

誤り。理想流で総圧(全圧)は一定だが、流速(動圧)が増えると静圧は必ず減少する。『静圧は変化しない』は不適切。なお『流速は早く』は用字としては『速く』が適切。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

パルスドプラ血流計では、移動体(血球)によるドプラシフト周波数は $\Delta f = \frac{2 f_0 v \cos\theta}{c}$ に従う。したがってビームと血流が垂直($\theta=90^\circ$)のとき $\cos\theta=0$ となりシフトが生じず測定できない。一方、ドプラ信号はパルス繰り返し周波数(PRF)でサンプリングされるため、検出可能なシフトの上限はナイキスト周波数 $f_{\text{PRF}}/2$ であり、これを超えると周波数折り返し(エイリアシング)が発生する。血流速度 $v$ が大きいほど $\Delta f$ が増し、折り返しは起こりやすい。最大計測深度は往復時間がPRFで制限され $D_{\max} \approx \frac{c}{2 f_{\text{PRF}}}$ となるため、PRFを上げるほど浅くなる。PRFは中心周波数(送信の振動周波数)とは独立の設定であり、「振動周波数の2倍以上」とする要件はない。以上より、正しいのは選択肢2と3。

選択肢別解説

誤り。目標(血流)がプローブに近づくときはドプラ効果により受信周波数は送信周波数より高くなる。式 $\Delta f = \frac{2 f_0 v \cos\theta}{c}$ で $v\cos\theta>0$(接近)なら $\Delta f>0$ となり受信周波数は上昇する。遠ざかるときに低下する。

正しい。ドプラシフトは $\Delta f \propto \cos\theta$ に比例し、超音波ビームが血流方向に対して垂直($\theta=90^\circ$)では $\cos\theta=0$ となりシフトが得られず、実質的に測定できない。

正しい。周波数折り返し(エイリアシング)は検出可能な上限(ナイキスト周波数) $f_{\text{PRF}}/2$ を超えるドプラシフトで発生する。血流速度が速いほど $\Delta f$ が大きくなるため、折り返しは起こりやすい。

誤り。PRFは送信超音波の中心周波数(MHz帯)とは別概念で、通常kHz帯に設定される。サンプリング定理が要求するのは $f_{\text{PRF}} > 2\lvert\Delta f\rvert$(ドプラシフトに対して)であり、$f_{\text{PRF}}$ をキャリア周波数 $f_0$ の2倍以上にする要件はない。

誤り。最大計測深度は $D_{\max} \approx \frac{c}{2 f_{\text{PRF}}}$ に反比例し、PRFが高いほど音波往復時間に許される余裕が小さくなるため浅くなる。したがって「高いほど大きい」は誤り。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。