第2回午後の過去問

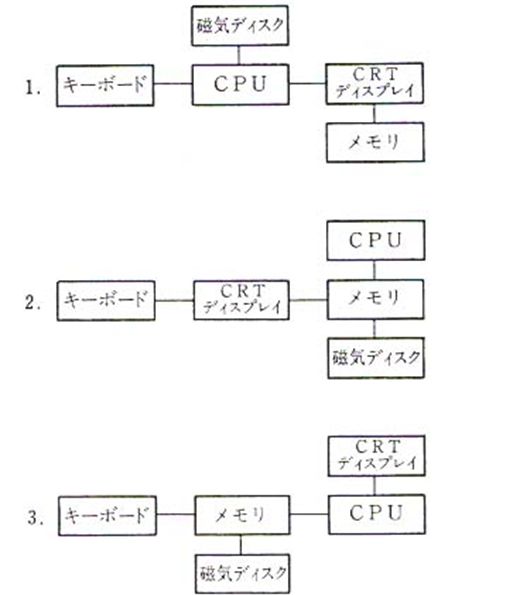

国試第2回午後:第2問

電子計算機ハードウエアについて正しいのはどれか。

国試第2回午後:第4問

医療情報について誤っているのはどれか。

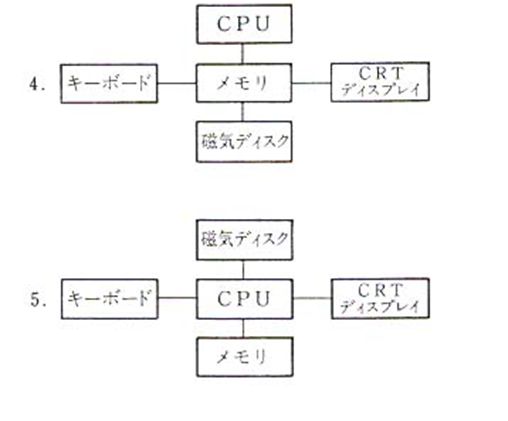

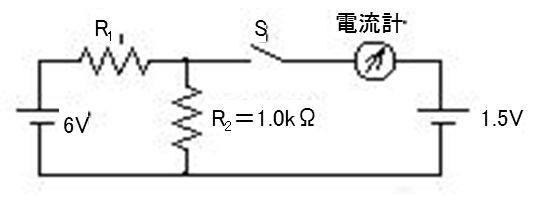

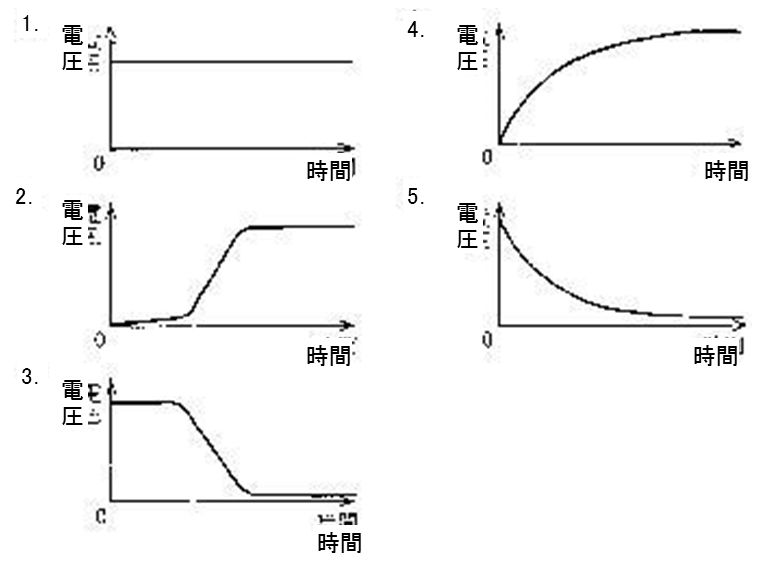

国試第2回午後:第8問

信号処理について正しいのはどれか。

国試第2回午後:第9問

真空中に1C(クーロン)の点電荷Aと2C(クーロン)の点電荷Bが距離1cm離れて存在する。正しいのはどれか。

国試第2回午後:第12問

シールド(遮蔽)について正しいのはどれか。

国試第2回午後:第17問

一次コイルの巻数200回、二次コイルの巻数100回の変圧器について正しいのはどれか。

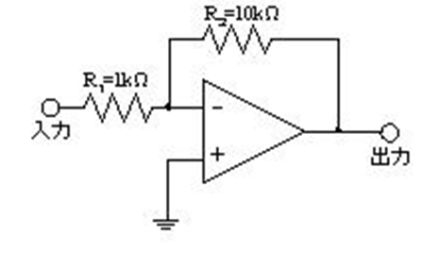

国試第2回午後:第21問

電子回路による電気信号の増幅について正しいのはどれか。

国試第2回午後:第35問

拍動型ポンプについて正しいのはどれか。

国試第2回午後:第36問

人工心肺による体外循環開始前に靜注されるヘパリンナトリウムの量として適切なのはどれか。

国試第2回午後:第37問

人工心肺による体外循環中の血液凝固時間はACT(activated clotting time)で何秒位に維持するのが適切か。

国試第2回午後:第38問

人工心肺のローラポンプのオクルージョン調整時における適切な落差はどれか。

国試第2回午後:第39問

人工心肺による体外循環中に溶血の原因とならないのはどれか。

国試第2回午後:第40問

ローラ型ポンプについて誤っているのはどれか。

国試第2回午後:第41問

人工心肺の操作中の条件として適切でないのはどれか。

国試第2回午後:第42問

人工心肺の操作中に誤って空気を動脈内に送った場合の処置として正しいのはどれか。

国試第2回午後:第44問

血液浄化に用いるブラッドアクセスについて正しいのはどれか。

国試第2回午後:第55問

医用治療器に使用されるエネルギーのうち、電磁波でないのはどれか。

国試第2回午後:第56問

適切でない組合せはどれか。

国試第2回午後:第57問

適切でない組合せはどれか。

国試第2回午後:第58問

適切でない組合せはどれか。

国試第2回午後:第59問

皮膚を通して生体内へ伝達される物理的エネルギーによって、生体になんらかの不可逆的な障害を生じるといわれているエネルギーの密度の限界値はどれか。

国試第2回午後:第60問

植込み式ディマンド型ペースメーカの基本的な機能はどれか。

国試第2回午後:第64問

大動脈内バルーンパンピング法(IABP)で、バルーンを収縮させる時期として正しいのはどれか。

国試第2回午後:第65問

大動脈内バルーンパンピング法(IABP)で、バルーンを膨張させるために使用されるガスとして正しいのはどれか。

国試第2回午後:第66問

大動脈内バルーンパンピング法(IABP)を行うとき通常、トリガとして用いるのは心電波形のどの部分か。

国試第2回午後:第73問

医用電気機器の装着部の形別分類について正しいのはどれか。

国試第2回午後:第74問

JIS-T-1001「医用電気機器の安全通則」、JIS-T-1002「病院電気設備の安全基準」について正しいのはどれか。

国試第2回午後:第77問

ME機器の保守点検について正しいのはどれか。

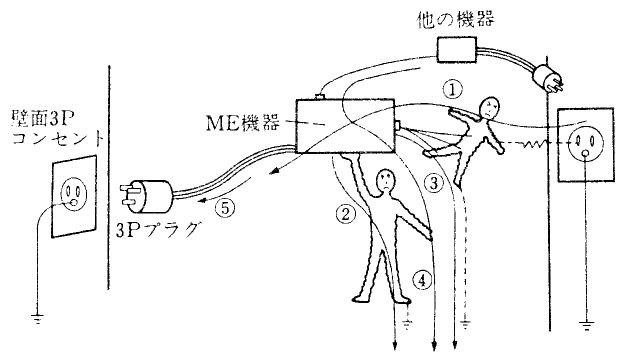

国試第2回午後:第78問

ME機器の安全管理について正しいのはどれか。

国試第2回午後:第79問

医療におけるシステム安全について正しいのはどれか。

国試第2回午後:第80問

キャビテーションによる、細胞破裂のおそれがない超音波エネルギーの上限として正しいのはどれか。

国試第2回午後:第81問

商用交流を1秒間通電したときの人体の電撃反応として正しいのはどれか。

国試第2回午後:第82問

電撃について誤っているのはどれか。

国試第2回午後:第89問

ICUにおける医療ガス配管からの酸素の供給停止に対する処置について適切でないのはどれか。