臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

超音波ドプラ血流計のドプラシフトは、反射体(赤血球)が動く速度と超音波ビーム方向の成分に比例し、$f_d = \frac{2 f_0 v \cos \theta}{c}$ で与えられる。したがって、血流がプローブへ近づくと $\cos \theta > 0$ かつ $v>0$ より $f_d>0$ となり受信周波数は送信周波数より高くなる。ビームと血流が直交($\theta=90^\circ$)では $\cos 90^\circ=0$ のためシフトは生じない。パルスドプラ法では観測できる最大ドプラ周波数はナイキスト周波数 $f_{\text{Nyq}}=f_{PRF}/2$ に制限され、$|f_d|>f_{PRF}/2$ でエイリアシング(周波数折り返し)が起こるため、流速が速いほど発生しやすい。パルス繰り返し周波数 $f_{PRF}$ は搬送波(送信周波数 $f_0$)とは独立のパラメータで、深さ分解能や最大計測深度とトレードオフ関係にある。最大計測深度は $D_{\max}=\frac{c}{2 f_{PRF}}$ で、$f_{PRF}$ を高くすると浅くなる。以上より、正しい肢は2と3である。

選択肢別解説

誤り。血流がプローブに向かって近づくとドプラシフトは正($f_d>0$)となり、受信周波数は送信周波数より高くなる($f_{rec}=f_0+f_d$)。式 $f_d=\frac{2 f_0 v \cos \theta}{c}$ からも、$v>0$ かつ $\cos \theta>0$ のとき $f_d$ は増加する。

正しい。ドプラシフトは角度の余弦に比例し、$\theta=90^\circ$ では $\cos 90^\circ=0$ のためドプラシフトはゼロとなり観測されない。

正しい。血流速度が速くなると $|f_d|$ が増大し、ナイキスト周波数 $f_{PRF}/2$ を超えるとエイリアシング(周波数折り返し)が発生するため、速い流れほど起こりやすい。

誤り。パルス繰り返し周波数 $f_{PRF}$ はドプラ信号($f_d$)の標本化に関係し、$f_{PRF}\ge 2 f_{d,\max}$ が目安である。搬送波である超音波の振動周波数 $f_0$(通常 MHz 帯)とは別の量で、$f_{PRF}$ を $2 f_0$ 以上にする必要はない。

誤り。最大計測深度は $D_{\max}=\frac{c}{2 f_{PRF}}$ で表され、$f_{PRF}$ を高くすると $D_{\max}$ は小さくなる(浅くなる)。深部を測るには $f_{PRF}$ を下げる必要がある。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

超音波凝固切開装置は、圧電素子の超音波振動(おおむね45〜55kHz)でブレード先端を微小振幅で往復させ、組織との摩擦で熱を発生させて蛋白凝固と切開を同時に行う機器である。先端振幅はミリメートルではなく数十マイクロメートル(例: 50〜100$\mu$m)と極めて小さい。発生温度は概ね70〜100℃で、電気メス先端で生じやすい150℃以上の高温・炭化に比べ低温で、煙や側方熱損傷が少ないため、内視鏡外科(腹腔鏡下など)で広く用いられる。一方、骨のような硬組織の切開には一般に有効ではない。

選択肢別解説

誤り。超音波凝固切開装置のブレード先端振幅はおよそ50〜100$\mu$m(0.05〜0.1mm)程度であり、1〜3mmのようなミリメートルオーダーではない。ミリメートル級の振幅は実機仕様とかけ離れており、過大で組織損傷が増大してしまう。

正しい。一般的な装置は約45〜55kHzの周波数帯(“50kHz前後”)で駆動される。この超音波振動が機械的エネルギーを組織に伝達し、摩擦熱と蛋白変性を惹起する。

正しい。超音波凝固切開装置の作用温度はおおむね70〜100℃で、電気メス先端部で生じやすい150〜200℃以上の高温に比べ低温であるため、炭化や煙の発生、側方熱損傷が少ない。

正しい。切開と凝固を同時に行え、発煙や側方熱損傷が少ない特性から、腹腔鏡下などの内視鏡外科手術で頻用される。中小血管(目安として数mm径)までの止血・シールにも適する。

誤り。装置は軟部組織の切開・凝固に適するが、骨のような硬組織の切開には一般に不向きである。骨切開には鋸・ドリルや専用の超音波骨手術装置(別系統の機器)が用いられる。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

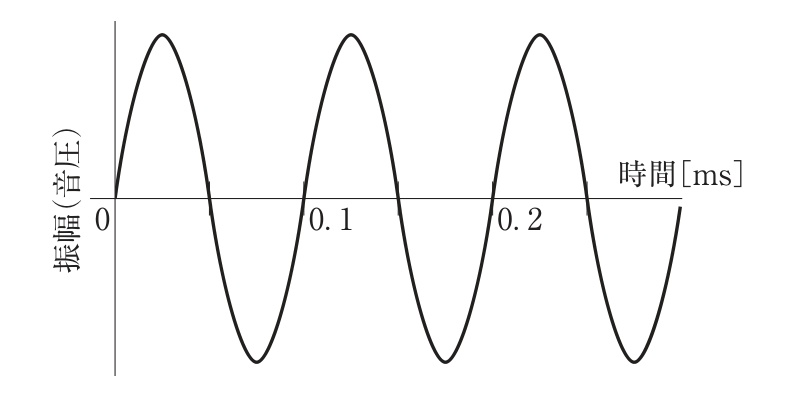

音波の波長は周波数と音速の関係 $\lambda = c/f$ で求める。水中(常温付近)の音速はおよそ $c \approx 1500\,\mathrm{m/s}$ を用いる。周波数が $f=1\,\mathrm{MHz}=1\times10^{6}\,\mathrm{Hz}$ なので、$\lambda = 1500/10^{6}=1.5\times10^{-3}\,\mathrm{m}=1.5\,\mathrm{mm}$ となる。したがって回答は 1.5 mm(選択肢3)が妥当である。

選択肢別解説

150 mm(0.15 m)は 1 MHz に対して長すぎる。水中音速を 1500 m/s とすると、$f=c/\lambda=1500/0.15\approx10\,\mathrm{kHz}$ に相当し、MHz 帯ではないため不適切。

15 mm(0.015 m)は 1 MHz に対して依然長すぎる。$f=1500/0.015\approx100\,\mathrm{kHz}$ であり、1 MHz より 1 桁低い周波数に対応するため不適切。

1.5 mm は水中の音速 $\approx1500\,\mathrm{m/s}$ と $f=1\,\mathrm{MHz}$ から $\lambda=c/f=1500/10^{6}=1.5\times10^{-3}\,\mathrm{m}=1.5\,\mathrm{mm}$ と計算でき、適切である。

0.15 mm(1.5\u00d710^{-4} m)は短すぎる。$f=1500/1.5\times10^{-4}\approx10\,\mathrm{MHz}$ に相当するため、1 MHz の条件とは 1 桁ずれる。

0.015 mm(1.5\u00d710^{-5} m)はさらに短すぎ、$f=1500/1.5\times10^{-5}\approx100\,\mathrm{MHz}$ に相当する。1 MHz とは 2 桁ずれるため不適切。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。