臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

医用超音波画像は、生体内の音響インピーダンス差により生じる反射(エコー)を検出して断層像をリアルタイムに表示するのが基本である。周波数は一般に1〜数十MHz(おおむね1〜30 MHz)が用いられ、低周波ほど深部まで届くが分解能は下がり、高周波ほど分解能が上がるが減衰が大きく浅部向きである。形態描出にはBモード(輝度表示)を用い、血流の計測・画像化にはドプラ法(パルス/連続波、カラードプラ等)を用いる。従って、Bモードで臓器の形状を描出するという記述が正しい。

選択肢別解説

誤り。超音波診断の大きな利点はリアルタイム性であり、走査により毎秒数十フレーム以上の断層像を連続表示できる。よって「リアルタイムでの撮影ができない」は不正確。

誤り。医療用超音波は通常1〜数十MHz(代表的には約1〜30 MHz)を使用する。100 kHzは医用画像には低すぎ、1 MHz以下は特殊用途を除き一般的ではない。

正しい。Bモード(Brightness mode)は受信エコーの強度を輝度として表示し、走査によって臓器の断層像(形状)をリアルタイムに描出する。

誤り。血流速の計測・画像化にはドプラ法(スペクトラルドプラ、パワードプラ、カラードプラなど)を用いる。Aモードは深さ方向に対するエコー振幅を表示する方式で、血流画像化には用いない。

誤り。一般的な超音波画像は透過そのものを撮っているのではなく、生体組織間の音響インピーダンス $Z=\rho c$ の差により生じる反射(エコー)を主信号として画像化している。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

超音波吸引手術装置(CUSA など)は、約20〜35kHzの超音波振動で先端チップを微小振幅(サブミリ:数百µm)で振動させ、キャビテーションやせん断により脆弱な実質性組織(肝・腫瘍など)を選択的に破砕しつつ吸引・洗浄する装置である。高周波メスのような電流回路は用いないため対極板は不要で、冷却・洗浄・組織片の乳化のために生理食塩液による持続灌流が必須である。先端振幅はサブミリであり「5〜10mm」のような大振幅は現実的でなく、また骨の鋭的切開には不向きである。以上より、正しいのは周波数に関する記述(25kHz前後)である。

選択肢別解説

不正解。超音波吸引の先端振幅はサブミリ(おおよそ0.1〜0.3mm程度)で運用される。5〜10mmは桁違いに大きく、組織損傷や操作不能レベルで現実的ではない。

正解。超音波吸引手術装置の駆動周波数は概ね20〜35kHz帯であり、25kHz前後という表現は妥当である。

不正解。機械的な超音波振動で組織を破砕する装置であり、電気メスのように患者体内へ高周波電流を流さないため対極板は不要である。

不正解。生理食塩液による灌流は必須で、先端の冷却、術野の洗浄、破砕組織の乳化・吸引補助に用いられる。

不正解。超音波吸引は脆弱な実質性組織の選択的破砕・吸引に有用だが、骨の鋭的切開には適さない。骨切開には専用の器具(鋸、ドリル、超音波骨手術装置など)を用いるのが一般的である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

超音波凝固切開装置(いわゆるハーモニックスカルペル等)は、圧電素子で電気エネルギーを機械的超音波振動(おおむね45〜55 kHz)に変換し、先端ブレードを数十µm(典型的に約50〜100 µm)振幅で往復させる。振動により生じる摩擦熱と機械的せん断でタンパク質を変性・凝固させながら切開するため、組織温度は概ね80〜100℃にとどまり、蒸散・炭化を起こしやすいレーザメス(100℃超〜数百℃)より低温で熱損傷が少ない。また生体に高周波電流を流さない原理のため、電気メスに必要な対極板(分散電極)は不要である。生理食塩液は原理上必須ではなく、必要時に術野洗浄・冷却として用いられるにとどまる。

選択肢別解説

誤り。使用する振動数はkHz帯(おおむね45〜55 kHz)であり、50 MHz(=50,000 kHz)は3桁以上高く、本装置の作動周波数ではない。

誤り。ブレード先端の振幅はミリメートルではなくマイクロメートルのオーダ(典型的に約50〜100 µm)で往復振動する。10〜20 mmという大振幅は装置の実際と合致しない。

誤り。装置の作動原理は機械的振動と摩擦熱であり、生理食塩液を導電媒体として“使用する”必要はない。臨床では視野確保・冷却目的で灌流する場合はあるが、原理上の必須要件ではない。

正しい。超音波凝固切開装置の組織温度はおおむね80〜100℃程度で、蒸散・炭化が生じやすいレーザメス(100℃超)より低温で熱損傷が少ない。

正しい。生体に高周波電流を流さないため、電気メスで必要な対極板(分散電極)は不要である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

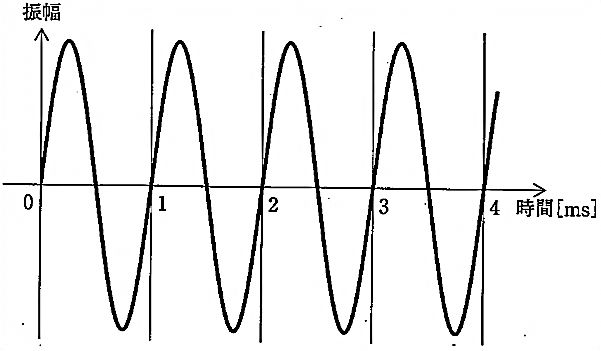

音波の基本関係 $v=f\lambda$, $T=1/f$ より、波長は $\lambda=vT$ で求める。図の時間軸(0〜4 ms)と正弦波から、ピーク間隔は約1 msであり周期 $T\approx1\,\text{ms}=1\times10^{-3}\,\text{s}$ と読める。空気中(25℃)の音速は教科書的に約 $v\approx340\,\text{m/s}$(より厳密には約346 m/s)を用いる。したがって $\lambda=vT\approx340\,\text{m/s}\times1\times10^{-3}\,\text{s}=0.34\,\text{m}=34\,\text{cm}$。よって最も適切なのは34 cmである。

選択肢別解説

8.5 cmは正解(約34 cm)の1/4で、周期を1/4だけ読んだ、あるいは位相の一部を波長と誤認した値。$T=1\,\text{ms}$ とすると $\lambda=8.5\,\text{cm}$ は $v=85\,\text{m/s}$ に相当し、空気中の音速として不適切。

17 cmは正解(約34 cm)の1/2で、半周期を波長と誤認した値。$T=1\,\text{ms}$ とすると $v=170\,\text{m/s}$ となり、空気中として低すぎる。

正解。図より周期 $T\approx1\,\text{ms}$、空気中(25℃)の音速を $v\approx340\,\text{m/s}$ とすれば $\lambda=vT=340\times10^{-3}=0.34\,\text{m}=34\,\text{cm}$。より厳密な $v\approx346\,\text{m/s}$ を用いても $\lambda\approx34.6\,\text{cm}$ であり、選択肢では34 cmが最も近い。

68 cmは正解の2倍で、2周期分を波長と読み違えた可能性。$T=1\,\text{ms}$ なら $v=680\,\text{m/s}$ 相当で、空気中として大きすぎる。

140 cmは著しく大きく、$T=1\,\text{ms}$ とすれば $v=1{,}400\,\text{m/s}$ に相当し、空気中の音速として不適切。あるいは周期を約4 msと誤読した場合の値だが、図は約1 ms周期を示す。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

$医用超音波では、軟部組織中の音速は水と同程度で約1500〜1540\,\mathrm{m/s}(約1.5\,\mathrm{km/s})であり、骨などの硬組織ではこれより速い(おおむね3000〜4000\,\mathrm{m/s})。装置はリアルタイム性が高く、心臓など動く臓器の観察にも適する。使用周波数は\,\mathrm{MHz}帯(例: 2〜15\,\mathrm{MHz})で、\,\mathrm{kHz}帯ではない。ドプラ法は血流速度や方向など運動情報を得る手法で、形態学的断層像はBモードで得る。以上より「軟部組織よりも硬組織の方が音速は速い」が正しい。$

選択肢別解説

$誤り。生体軟部組織の音速は約1500〜1540\,\mathrm{m/s}(約1.5\,\mathrm{km/s})であり、10\,\mathrm{km/s}は過大である。$

$正しい。音速は一般に体積弾性率が高いほど速く、軟部組織(約1540\,\mathrm{m/s})より骨などの硬組織の方が速い(約3000〜4000\,\mathrm{m/s}程度)。$

誤り。超音波診断は高いフレームレートでリアルタイム表示が可能であり、心臓など動きのある臓器の観察に適している(Bモード・Mモード・心エコーなど)。

$誤り。医用超音波の送受信周波数は\,\mathrm{MHz}帯(例: 腹部 \cdot 心臓で約2〜5\,\mathrm{MHz}、表在で約7〜15\,\mathrm{MHz})であり、10\,\mathrm{kHz}は低すぎる。$

誤り。ドプラ法は主に血流の速度や方向などの運動情報を得る手法である。臓器の形状(断層像)はBモードで得る。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

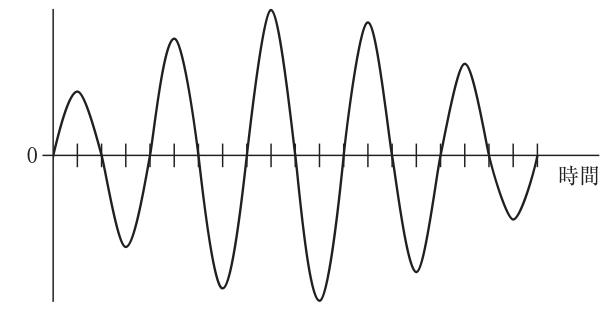

横軸が「時間」と明示された音波の時間波形では、縦軸は時間とともに0を挟んで正負に周期的に変動する瞬時量で表すのが妥当である。画像でも基準線「0」を中心にサイン状に振れており、この性質に合致するのは大気圧からの偏差として定義される音圧である。周期は一定周波数なら一定値で負値も取らず、音速も媒質・温度が一定ならほぼ一定、音色はスペクトル的な質的概念で縦軸のスカラー量にはならない。エネルギー(音響エネルギー密度や強度)は振幅の二乗に比例し非負で、波形のように正負に振れない。よって縦軸として妥当なのは音圧である。

選択肢別解説

正答。音圧は大気圧からの瞬時の偏差で、時間とともに0を中心に正負に振動する量である。画像の波形も0線を挟んで正負に変動しており、縦軸として音圧をとるのが最も妥当。

不適。周期は周波数と $T=1/f$ の関係にある定数で、一定周波数なら時間に対して変化せず負の値も取らないため、時間波形の縦軸には相応しくない。

不適。音速は媒質と状態(温度など)が一定ならほぼ一定値で時間に対して周期的に正負に振れる量ではないため、縦軸としては不適。

不適。音色は音質を表す概念で、波形の形や周波数成分(スペクトル)の違いによって決まる性質であり、時間に対して連続的に正負に振れるスカラー量として縦軸にとるものではない。

不適。音響エネルギー密度や音の強さは振幅の二乗に比例するため非負であり、図のように0を挟んで正負に振れる縦軸量には一致しない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。