臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

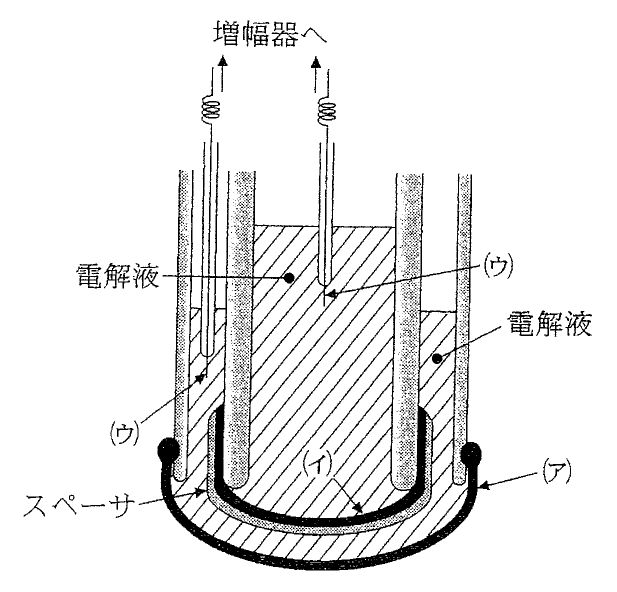

経皮的血液ガス分圧測定(transcutaneous monitoring, PtcO2/PtcCO2)は、皮膚上のセンサーを加温して毛細血管血流を増やし、皮膚直下の血液を動脈血に近い状態(動脈血化)にして、皮膚を拡散してくるO2・CO2の分圧を電極で連続測定する方法である。センサー部はおおむね42〜44℃に加温する。CO2は皮膚代謝で産生され拡散もしやすいため、PtcCO2は一般にPaCO2より高めに出る。一方O2は皮膚での消費や角質層などの拡散抵抗の影響を受け、PtcO2はPaO2より低めになりやすい。測定にはO2用のクラーク電極、CO2用のセバリングハウス電極などの電気化学式センサーを用い、脈波信号は不要である。角質が薄く血流反応も得やすい新生児では特に有用で、臨床で広く用いられている。

選択肢別解説

誤り。PtcCO2は皮膚組織の代謝によるCO2産生や拡散特性の影響を受け、PaCO2より高めに測定される傾向があるため、「低くなる」は不正確。

誤り。PtcO2は皮膚での酸素消費や角質層などの拡散抵抗のため、PaO2より低くなる傾向がある。十分な加温で動脈血化しても一般にPaO2を上回ることはない。

正しい。センサー接触部を約42〜44℃に加温し毛細血管を拡張・血流増加させることで、皮膚直下の血液を動脈血に近い状態とし、経皮分圧を動脈血ガスに近づけて測定する。

誤り。経皮的血液ガス分圧測定はクラーク電極(O2)やセバリングハウス電極(CO2)などの電気化学式センサーでガス分圧を測る方式であり、パルスオキシメトリのような脈波信号は必要としない。

誤り。新生児は角質が薄く経皮拡散が得やすいため、PtcO2/PtcCO2測定はむしろ新生児領域で広く用いられている。適切な加温・貼付時間管理・部位ローテーションにより安全に実施可能である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。