第6回国試午前78問の類似問題

ME2第33回午後:第53問

体外式ペースメーカのカテーテル電極の接続端子は「タッチプルーフ」構造になっている。これは次のどのリスクに対するものか。

1:電磁障害

2:感 染

3:マクロショック

4:ミクロショック

5:極性間違い

国試第20回午前:第59問

PO2電極について誤っているのはどれか。(生体計測装置学)

1:ポーラログラフィの原理を用いる。

2:白金電極表面の電圧を計測する。

3:陽極にAg-AgCl電極を用いる。

4:酸素ガス透過膜としてポリプロピレン膜を用いる。

5:クラーク電極とよばれる。

国試第16回午前:第66問

除細動のための体外通電を行ったところ、パドルと生体の接触部分に熱傷を生じた。考えられる原因はどれか。

a:パドルの押し付け圧力が小さすぎた。

b:電極ペーストの塗布が十分でなかった。

c:R波同期スイッチがオンになっていた。

d:充電エネルギーが足りなかった。

e:除細動器内のコンデンサの絶縁が不良であった。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第1回午後:第67問

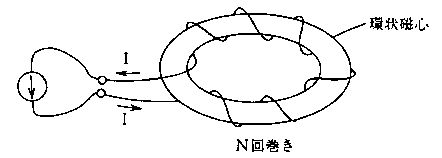

心臓ペースメーカについて正しいのはどれか。

a:心臓の洞結節の部分の機能を人工的に代行する。

b:体外式(携帯式)ペースメーカの電極リード線を取り扱う場合には、ゴム手袋を着用する。

c:ディマンド感度は常に10mV以上にしておく。

d:体内植込み式ペースメーカには水銀電池しか使用できない。

e:長期間使用するときには体内植込み式よりも体外式ペースメーカを用いた方が良い。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e