第20回国試午前54問の類似問題

ME2第31回午後:第3問

観血式血圧計について誤っているのはどれか。

1:トランスデューサにストレインゲージが使用される。

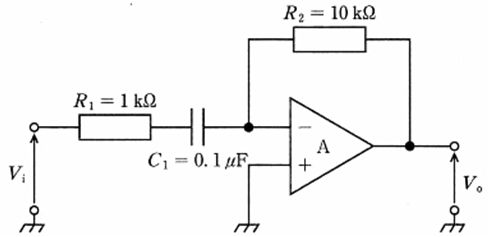

2:血圧アンプには低域遮断フィルタが使用される。

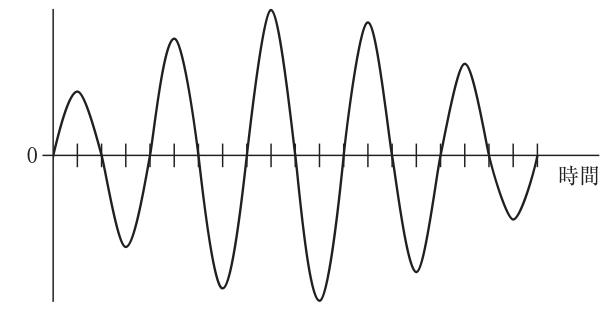

3:ダンピングデバイスは血圧波形の歪みを抑える装置である。

4:連続した血圧モニタリングが可能である。

5:血圧値のゼロを大気圧に合わせることをゼロバランス調整という。