第2回国試午前61問の類似問題

国試第37回午前:第39問

電撃に対する人体の反応で正しいのはどれか。

1:心臓に10μAの商用交流電流が直接流れると心室細動が誘発される。

2:体表に10mAの商用交流電流が流れると筋肉が不随意的に収縮する。

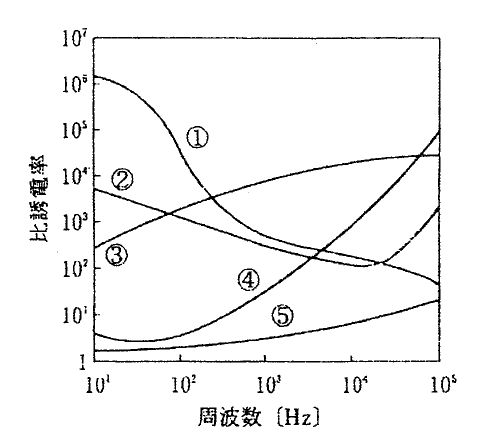

3:感知電流の閾値は1kHzを超えると周波数に比例して下がる。

4:マクロショックによる心室細動誘発電流閾値は最小感知電流の1000倍である。

5:交流電流は直流電流に比べて生体組織に化学的変化を起こしやすい。

国試第1回午前:第81問

正しいのはどれか。

a:電磁波の生体内での吸収は導電率できまる。

b:可視光線の吸収スペクトラムは血液の酸素飽和度では変化しない。

c:エックス線の減衰は原子の密度できまり、原子の種類には影響されない。

d:RIを用いた生体の計測では、臓器の形はわからない。

e:超音波エコーによって密度および硬さの異なる組織の境界面がわかる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

ME2第36回午後:第50問

電流刺激に対する人体の反応について正しいのはどれか。

1:体表面に電流が流れることによる電撃をミクロショックという。

2:心臓に直接0.1μAの商用交流電流が流れると心室細動が起こる。

3:流れる電流の電流密度が小さくなると熱傷の危険が生じる。

4:周波数500kHzにおける最小感知電流は約2μAである。

5:直流電流では電解質の電気分解により組織が損傷する危険がある。

ME2第38回午後:第51問

電撃について誤っているのはどれか。

1:皮膚が濡れると乾燥しているときよりも感電しやすい。

2:離脱電流の閾値は弾性よりも女性のほうが高い。

3:心室細動電流以下でも通電時間の増加で心室細動が起きやすい。

4:直流よりも商用交流のほうが低い電流値で心室細動が起きやすい。

5:RF波の電流では筋刺激よりも熱作用が主となる。