第2回国試午前61問の類似問題

国試第9回午前:第77問

電撃に対する人体反応について正しいのはどれか。

1:マクロショックでビリビリ感じる程度の電流値を離脱限界電流という。

2:人体内部の細胞が良導体であるのは純水と同じ性質を有するからである。

3:人体の電撃反応は電流の流入・流出部位によっても異なる。

4:ミクロショック心室細動電流の値は最小感知電流の値とほぼ等しい。

5:電撃を引き起こす電流閾値は周波数が低いほど小さい。

国試第7回午後:第73問

人体への電撃について誤っているのはどれか。

a:障害程度は電流の流出入部位によって異なる。

b:低周波電流の生体作用は主に熱作用である。

c:His束心電計を使用する場合主にマクロショック対策が必要である。

d:心内圧測定で、漏れ電流が0.1mA流れた場合は心室細動が誘発される危険がある。

e:体表誘導心電計と体内機器を併用した場合ミクロショック対策が必要である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第1回午前:第68問

低周波電流の生体影響の限界電流値として誤っている組合せはどれか。

a:体内から心臓に流すと心室細動が起こる。・・・・・1μA

b:体内から心臓に流すと心室細動が起こる。・・・・・100μA

c:体外から流すと電流刺激を感じる。・・・・・・・・・・・1mA

d:体外から流すと不随意運動を生ずる。・・・・・・・・10mA

e:体外から流すと心室細動を生じる。・・・・・・・・・・10A

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第11回午前:第65問

治療用物理エネルギーの特性で誤っているのはどれか。

1:マイクロ波照射で生体組織の誘電加温ができる。

2:高周波電流に対しては神経の感受性が低い。

3:レーザ光は収束性に優れている。

4:衝撃波は凸面反射板で収束する。

5:高周波電流の通電で生体組織にジュール熱が発生する。

国試第11回午前:第52問

生体電気計測について正しいのはどれか。

a:計測状態のインピーダンスは、電極と皮膚のインピーダンスの並列接続で構成される。

b:電極に電流が流れると電極と生体間に分極電圧が発生する。

c:電圧増幅度100倍の差動増幅器の同相除去比(CMRR)が40dBのとき、同相入力信号として1mVを加えると1mVの出力が得られる。

d:低周波領域では電極接触インピーダンスは周波数に比例する。

e:電圧増幅器の入力インピーダンスはできるだけ小さい方がよい。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第4回午後:第75問

電気の生体に与える影響について正しいのはどれか。

a:最少感知電流は離脱限界電流より小さい。

b:生体に離脱限界以上の電流が流れると行動の自由を失う。

c:ミクロショック心室細動電流はマクロショック心室細動電流の1/100である。

d:手に20mAの商用交流が流れても行動の自由は失われない。

e:高周波電流は生体に熱作用をもたらす。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第30回午前:第88問

生体内における物質の移動に関わる現象で誤っている組合せはどれか。

1:腎糸球体での物質移動 ----------------- 拡散

2:腎における水分の再吸収 --------------- 浸透

3:毛細血管壁から血管外への水分移動 ----- 濾過

4:興奮性膜の脱分極 --------------------- イオン流

5:細胞内から細胞外への Na+ の移動 ------- 能動輸送

国試第3回午前:第69問

誤っているのはどれか。

1:神経、骨格筋、心筋などは電流によって刺激されると興奮する。

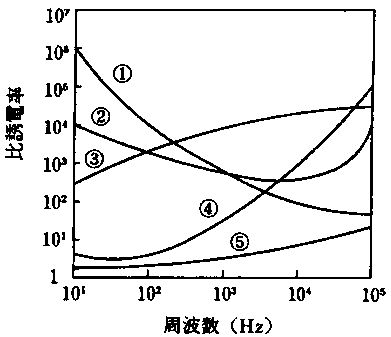

2:高周波電流では周波数が高くなるほど刺激作用は減る。

3:体表面から低周波電流を流した場合、10mA程度で心室細動が生じる。

4:体内から心臓に低周波電流を流した場合、100μA程度で心室細動が生じる。

5:高周波電流の加熱作用は治療にも用いられる。