臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

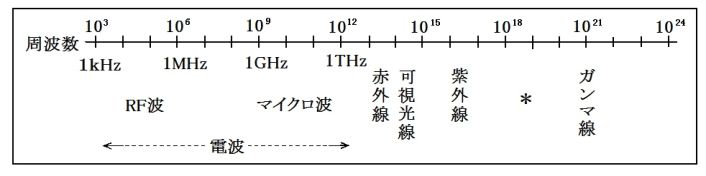

図の*印は紫外線の右側、ガンマ線の左側に位置しており、一般にこの間はX線帯域に相当する。医用X線はおおむね周波数 $10^{16}\,\mathrm{Hz}\sim10^{19}\,\mathrm{Hz}$(波長 $10\,\mathrm{nm}\sim10\,\mathrm{pm}$ 程度)で、CTはこのX線を用いる。したがって装置としてはヘリカルCTが該当する。可視光(光学顕微鏡)、遠赤外(CO₂レーザメス)、RF/マイクロ波(ハイパーサーミア)、RF(MRI)はいずれも*印の帯域とは異なる。波長と周波数は $\lambda=c/f$ の関係で結ばれる。

選択肢別解説

光学顕微鏡は可視光(約 $4\times10^{14}\,\mathrm{Hz}\sim7.5\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$)を利用する。図の可視光帯は紫外線より左側であり、*印(紫外線とガンマ線の間=X線域)ではないため不適。

レーザメス(代表例としてCO₂レーザ)は波長 $10.6\,\mu\mathrm{m}$ の遠赤外光で、周波数は $f=c/\lambda\approx2.8\times10^{13}\,\mathrm{Hz}$。これは赤外線帯であり、*印の高周波域(X線)ではないため不適。

ヘリカルCTはX線を用いて連続的ならせん状にスキャンする。医用X線は概ね $10^{16}\,\mathrm{Hz}\sim10^{19}\,\mathrm{Hz}$ に位置し、図の*印(紫外線とガンマ線の間)はX線帯域に相当する。よってこの選択肢が該当する。

ハイパーサーミア装置は高周波の温熱効果を利用し、数百 kHz~数十 MHz のRF波や 915 MHz・2.45 GHz などのマイクロ波(いずれも電波帯)を用いる。これは*印の高エネルギー域ではないため不適。

MRIは強磁場中でパルス状のRF波を照射する。プロトンのラーモア周波数は $f=(\gamma/2\pi)B_0\approx42.58\,\mathrm{MHz/T}\times B_0$ で、1.5 Tなら約 64 MHz、3 Tなら約 128 MHz。これは電波帯であり、*印(X線帯)ではないため不適。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

電気メスは神経・筋の興奮を避けつつ熱作用を得るために高周波(概ね $300\ \text{kHz}\sim\text{数}\ \text{MHz}$)を用いる。臨床で広く用いられる装置は約 $300\sim500\ \text{kHz}$ 帯を中心とするため、選択肢1は妥当である。切開は連続波(高デューティ比)で細胞を急速加熱・蒸散して切るのに対し、凝固は断続(パルス)出力で乾燥・止血を図る。対極板は導電接触型の方が皮膚との接触インピーダンスが小さく、静電接触型は容量結合ゆえにインピーダンスが大きい。高周波漏れ電流(接地へ流れる電流)の許容値は規格上 $150\ \text{mA}$ RMS 程度であり、$500\ \text{mA}$ は過大。出力点検・校正にはメーカ指定の無誘導負荷(おおむね $100\sim2000\ \Omega$)を用い、$10\ \Omega$ は不適切である。

選択肢別解説

正しい。電気メスはおおむね $300\ \text{kHz}\sim5\ \text{MHz}$ の高周波を用いるが、臨床で一般的な装置は約 $300\sim500\ \text{kHz}$ 帯(特に $500\ \text{kHz}$ 前後)が多い。これにより神経・筋刺激を抑えつつジュール熱で切開・凝固が可能になる。

誤り。切開モードは連続波(高デューティ比の連続出力)を用い、組織を急速に加熱・蒸散させて滑らかに切開する。断続(パルス)出力を用いるのは主に凝固モードで、乾燥・止血を目的とする。

誤り。導電接触形対極板は皮膚と導電的に接触するため接触インピーダンスが小さい。一方、静電接触形は容量結合(コンデンサ)で電流を流すため、同条件では接触インピーダンスが大きくなる。

誤り。高周波漏れ電流(接地に流れる高周波電流)の許容値は規格(例:JIS T 0601-2-2)でおよそ $150\ \text{mA}$ RMS 以内とされる。$500\ \text{mA}$ は許容値を大きく超える。

誤り。電気メスの出力点検・校正はメーカ指定の無誘導抵抗負荷で行い、典型的に $100\sim2000\ \Omega$ の範囲が用いられる。$10\ \Omega$ は過小で機器仕様に適合しない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

ハイパーサーミアは腫瘍を主として42〜43℃程度に加温し、腫瘍選択的に障害を与える治療である。腫瘍は異常で脆弱な血管網のため温度上昇に対する血流増加(熱放散)が乏しく、高温域では血流が低下して熱がこもりやすい。一方、健常組織は温度上昇で血流が増加して放熱する。加温法の原理として、マイクロ波は減衰が大きく浅部加温向き、深部加温には一般にRF帯(容量結合や磁界結合)が用いられる。容量結合(誘電型)では高インピーダンスの皮下脂肪層に電界が集中しやすく脂肪が過熱されやすい。この皮膚・脂肪の過熱を抑え、整合をとるために電極パッド(ボーラス)へ冷却水を循環させる。超音波は空気・骨との界面で強く反射し、ガス含有臓器には不適である。

選択肢別解説

誤り。腫瘍血管は構造が未熟で自律的血流調節が乏しく、温度上昇に比例して血流が増えるとはいえない。むしろ高温域では微小循環が障害され血流が低下し、熱がこもりやすい。健常組織は温度上昇で血流が増加して放熱する。

誤り。マイクロ波は周波数が高く組織内での減衰が大きいため、主に浅部加温に適する。深部加温には一般にRF帯の容量結合(誘電型)や磁界結合(誘導型)などが用いられる。

誤り。超音波は空気(ガス)との音響インピーダンス差が大きく、強い反射や散乱が生じるため、肺や消化管などガスの多い臓器には適さない。

正しい。誘電型(容量結合)では電界による誘電損失・ジュール損失で加熱されるが、電気抵抗の高い皮下脂肪層に電界が集中しやすく、脂肪層の発熱が大きくなり過熱が問題となる。

正しい。誘電型装置では皮膚表面や電極近傍の過熱を防ぎ、電磁界の整合を改善する目的で、電極パッド(ボーラス)に冷却水を循環(灌流)させる。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

超音波凝固切開装置(いわゆるハーモニックスカルペル等)は、圧電素子で電気エネルギーを機械的超音波振動(おおむね45〜55 kHz)に変換し、先端ブレードを数十µm(典型的に約50〜100 µm)振幅で往復させる。振動により生じる摩擦熱と機械的せん断でタンパク質を変性・凝固させながら切開するため、組織温度は概ね80〜100℃にとどまり、蒸散・炭化を起こしやすいレーザメス(100℃超〜数百℃)より低温で熱損傷が少ない。また生体に高周波電流を流さない原理のため、電気メスに必要な対極板(分散電極)は不要である。生理食塩液は原理上必須ではなく、必要時に術野洗浄・冷却として用いられるにとどまる。

選択肢別解説

誤り。使用する振動数はkHz帯(おおむね45〜55 kHz)であり、50 MHz(=50,000 kHz)は3桁以上高く、本装置の作動周波数ではない。

誤り。ブレード先端の振幅はミリメートルではなくマイクロメートルのオーダ(典型的に約50〜100 µm)で往復振動する。10〜20 mmという大振幅は装置の実際と合致しない。

誤り。装置の作動原理は機械的振動と摩擦熱であり、生理食塩液を導電媒体として“使用する”必要はない。臨床では視野確保・冷却目的で灌流する場合はあるが、原理上の必須要件ではない。

正しい。超音波凝固切開装置の組織温度はおおむね80〜100℃程度で、蒸散・炭化が生じやすいレーザメス(100℃超)より低温で熱損傷が少ない。

正しい。生体に高周波電流を流さないため、電気メスで必要な対極板(分散電極)は不要である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

超音波切開凝固装置(例:ハーモニックスカルペル)は、ブレードを約55kHz帯で縦方向に微小振幅(おおむね数十µm)で振動させ、機械的振動と摩擦熱により組織中のタンパク質を約70〜100℃で変性させて凝固しつつ切開する。電流を患者組織に流して加熱する電気メスと異なり、側方熱拡散や煙が少ない利点がある一方、凝固・止血のスピード自体は電気メスより一般に遅い。したがって「電気メスに比べて凝固操作が短時間で可能」は誤りであり、これが不適切な記述となる。

選択肢別解説

概ね正しい。超音波切開凝固装置のアクティブブレードは数十kHz(代表値は約55kHz)で振動し、長軸方向に微小振幅で往復運動する。この振動により機械的作用と摩擦熱が発生する。

正しい。超音波振動による摩擦熱で組織タンパク質を約70〜100℃で変性・凝固させる。電気メスより低めの温度帯で凝固でき、側方熱損傷が少ない点が利点である。

正しい。振動に伴う機械的切断と発生熱による凝固が同時進行するため、出血を抑えながら切開できる。小〜中等度の血管で有用である。

誤り(本問の不適切記述)。超音波切開凝固装置は電気メスに比べて止血・凝固の完了までに時間を要することが多く、凝固操作が短時間で可能とはいえない。電気メスは高周波電流によるジュール熱で迅速に凝固できるのに対し、超音波は機械的振動と摩擦熱に依存するため速度で劣る傾向がある。

正しい。側方熱損傷や煙が少なく、精緻な操作が求められる内視鏡下(腹腔鏡下など)手術で広く用いられている。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

電気メス(高周波電気手術装置)は300 kHz〜数MHzの高周波電流で組織を加熱し、連続波(純切開波形)で切開、断続的なバースト波(凝固波形)で凝固を行う。モノポーラ方式ではアクティブ電極と対極板間に電流が流れるため、対極板は広い面積で密着し血流の良い平坦な部位に装着してジュール熱の蓄積を避けることが重要である。負荷抵抗は標準的に500 Ωで規定されており、20 kΩではない。高周波ノイズは心臓ペースメーカのデマンド機能に対し過検知(抑制)などの誤作動を誘発しうるため、適切な予防策が必要である。高酸素環境下では電気メス自体が点火源となり得るため、酸素管理とエネルギー機器の使用最小化が中心で、バイポーラ方式を『使用するべき』と一般化するのは不適切である。

選択肢別解説

正しい。電気メスの高周波電流や電磁ノイズが心電信号として誤検知され、デマンド機能(抑制機構)が不適切に作動してペーシングが一時停止するなどの誤作動を誘発しうる。特にモノポーラ使用時はリスクが高く、必要に応じて磁石併用や非同期モード化、帰還電流経路の配慮などの対策が推奨される。

正しい。切開には連続波(純切開モード、ほぼ100%デューティ比)を用いる。連続波は電圧が比較的低く、組織の水分を迅速に沸騰・蒸散させて滑らかな切開が得られる。一方、凝固には間欠的なバースト波(高電圧・低デューティ比)を用いる。

誤り。高酸素環境下では電気メスはモノポーラでもバイポーラでも点火源となり得て手術火災の危険がある。酸素濃度の低減やガス吹送の管理、エネルギー機器の出力・使用時間最小化が重要であり、『高酸素環境下ではバイポーラ方式を使用する』と一般則のように述べるのは不適切である。バイポーラは微細手術や周囲組織への電流拡散を抑えたい場面で選択される方式である。

誤り。対極板は凹凸が少なく、筋肉量があり血流の良い平坦部(例:大腿部、臀部)に広い面積で密着装着する。血流が少ない部位や骨突出部、瘢痕部、体毛の多い部位は接触不良やジュール熱蓄積により熱傷リスクが高まるため避ける。

誤り。電気メスの設計・試験に用いる標準負荷は500 Ωが一般的であり、20 kΩではない。500 Ω負荷での出力特性を基準として各モードの性能評価が行われる。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

小電力医用テレメータは、病棟などで患者の生体信号を無線送信する装置で、特定小電力無線局として免許不要で運用される。周波数帯や空中線電力(送信出力)は電波法および関連省令で定められており、周波数は主に400 MHz帯(約420〜450 MHz)が用いられる。混信防止のため病院内ではゾーン管理(エリアごとに周波数群を分け、色で識別)を行う。占有周波数帯域幅は型式により分類され、現在広く使われるA型の1チャネル幅は $12.5 \\text{ kHz}$ であり、C型は4チャネルを一括して合計 $100 \\text{ kHz}$ を占有する。以上より、ゾーンの色分け(選択肢3)と送信出力が電波法で規定される(選択肢4)は正しく、1チャネル25 kHz(選択肢1)、C型が8チャネル(選択肢2)、送信周波数がkHz帯(選択肢5)は誤りである。

選択肢別解説

誤り。医用テレメータの1チャネル幅として現在広く用いられるA型は $12.5 \\text{ kHz}$ であり、「25 kHz」は1チャネルの標準的な占有帯域幅に該当しない。

誤り。C型は4チャネルを一括して使用し、合計で $100 \\text{ kHz}$ を占有する仕様である。8チャネル占有ではない。

正しい。混信防止の実務として、院内でゾーン管理を行い、フロアやエリアごとに使用する周波数群を色で区別する運用(色分けによるゾーン識別)が採用されている。

正しい。小電力医用テレメータは特定小電力無線局に該当し、電波法および関連省令により用途・周波数帯・空中線電力(送信出力)などが規定されている。

誤り。医用テレメータが用いるのは主として $420 \\sim 450 \\text{ MHz}$ 帯であり、kHz帯ではない。単位の誤りである。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

植込み型心臓ペースメーカは外部電磁環境の影響(EMI)を受けると、自己心電位と誤検出して抑制される(オーバーセンシングによる一時的な非ペーシング)・不適切なモード遷移・リセットなどの不具合が起こり得る。医療機器の中では高周波電流を用いる電気メス、強力な静磁場・時間変化磁場・RFを用いるMRI、X線CT装置の高電圧スイッチングや散乱電磁ノイズ・高線量照射などが影響源となり得るため注意が必要である。一方、一般的な出力・距離条件で用いられる無線LANや医用テレメータは、機器側のEMC対策や低出力運用により影響は通常軽微で、適切な距離・運用を守れば臨床的影響はほぼ生じないと考えられる。

選択肢別解説

無線LANは低出力で運用され、機器・インプラント双方にEMC対策が施されている。適切な距離を保つ一般環境では、ペースメーカの動作に臨床的な影響を与える可能性は極めて低い。したがって本設問の趣旨(影響する可能性があるもの)には該当しない。

医用テレメータは医療施設内での使用を前提に設計され、周波数・出力管理や機器側のEMC対策が講じられている。患者近傍で使用されるが、通常の運用ではペースメーカへの影響は小さいため、影響する可能性が高い機器とはいえない。

電気メスは数百kHz〜数MHzの高周波電流を用い、大電流が流れるため強い電磁ノイズや漏れ電流が発生する。これをペースメーカが心電信号と誤認してオーバーセンシング・抑制やノイズ抑制モード移行を起こすことがある。電気メスは影響する可能性があるため該当する。

X線CTは回転ガントリ内のX線管高電圧スイッチングやモータ駆動に伴う電磁ノイズ、さらには高線量照射による一過性のデバイス反応などにより、稀にオーバーセンシングや動作不整を来すことが報告されている。よって影響する可能性がある。

MRIは強力な静磁場、時間変化磁場(傾斜磁場)、RFパルスによる電磁環境を伴い、リードへの誘導加熱、オーバー/アンダーセンシング、リセット・モード変更等の重大な影響を及ぼし得る。MR対応機種で適切に条件管理しない限り、影響する可能性が高い。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

医療機器ごとに典型的に注意すべき有害事象を問う問題。観血式血圧モニタは体内(血管)に導電経路を形成するため漏れ電流によるミクロショック対策が重要、パルスオキシメータは装着部の発赤(紅斑)や圧迫・発熱による皮膚トラブル、経皮的酸素分圧測定装置は電極の加温による熱傷、レーザー手術装置は強い光線による眼障害が代表的リスクであり、いずれも適切な組合せである。一方、超音波凝固切開装置はブレードの超音波振動により機械的振動と摩擦熱でタンパク質を変性・凝固させる装置で、注意すべき主作用は熱・機械的損傷であり、キャビテーションを前提としたリスクは一般的でない。したがって不適切な組合せは「超音波凝固切開装置—キャビテーション」である。

選択肢別解説

適切。観血式血圧モニタは血管内にカテーテルを留置して測定するため、体内への導電経路が形成される。微小な漏れ電流でも心筋刺激となり得るため(ミクロショック)、機器の絶縁・漏れ電流管理や等電位化が重要となる。

適切。パルスオキシメータは長時間の装着や血流不良時にセンサ部の発熱・圧迫・光照射の影響で装着部に紅斑(発赤)などの皮膚トラブルが起こり得るため、装着部位のローテーションや圧迫軽減が必要である。

適切。経皮的酸素分圧測定装置(tcPO2)は電極周囲をおおむね41〜43℃に加温して計測するため、装着条件や時間によっては局所の熱傷リスクがある。定期的な部位移動と温度・時間管理が必要である。

適切。レーザー手術装置は波長帯によっては網膜にまで到達し眼障害を生じ得る。適切な遮光・波長適合の保護眼鏡の着用やビーム管理が必須である。

不適切(正答)。超音波凝固切開装置は超音波振動子の機械的振動とそれに伴う摩擦熱で組織タンパク質を変性・凝固させ止血・切開を行う。注意すべき主なリスクは熱・機械的損傷であり、診断用超音波の高出力時に問題となるようなキャビテーションは本装置の作用機序として想定されない。従って「キャビテーション」は不適切な組合せである。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

心電図テレメータ(小電力医用テレメータ)の専用周波数帯は日本ではUHF帯の400 MHz帯(代表的には約420〜450 MHz帯)に割り当てられており、1 GHz帯ではない。したがって「専用周波数帯は1GHz帯にある」は誤り。他の選択肢は、運用実態や無線通信の基礎に合致する正しい記述である。チャネルは混信・取り違え防止のため4桁の数字で明確に識別され、ディジタル変調としてFSK(周波数偏移変調)が広く用いられる。電波のフェージング対策としてダイバーシティ受信は感度安定化に有効であり、院内の運用では病棟(ゾーン)ごとに色ラベルを統一し、隣接ゾーンとは異なる色を用いることで混信や誤装着を防止する。

選択肢別解説

多くの医療用テレメータでは、無線チャネルを4桁の数値で表記し、機器間の取り違えや混信を避けるために明確な識別を行っている。運用上妥当な記載であり正しい。

日本の小電力医用テレメータの専用周波数帯はUHF帯の400 MHz帯(代表例として約420〜450 MHz帯)であり、1 GHz帯ではない。したがって本記述は誤り。

FSK(Frequency Shift Keying:周波数偏移変調)は代表的なディジタル変調方式であり、医療用テレメータでも広く用いられている。したがって正しい。

ダイバーシティ方式(アンテナを2系統にして良好な受信を選択・合成する方式)はマルチパスやフェージングに強く、受信感度の安定化に有効である。正しい。

病棟や看護単位ごと(ゾーン)に色ラベルを統一し、隣接ゾーンとは異なる色にする運用で混信や誤装着を防ぐ。したがって「同じ病棟内では同じ色ラベルを使用する」は正しい。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。