第27回国試午後87問の類似問題

国試第26回午前:第31問

トランジットタイム型超音波血流計の特徴で誤っているのはどれか。

a:計測前にゼロ点補正が必要である。

b:複数チャネルの同時計測が可能である。

c:ポリ塩化ビニル製体外循環回路で計測できる。

d:外径 1mm 程度の動脈で計測できる。

e:電磁血液計よりも電磁的干渉を受けやすい。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第34回午前:第71問

低体温体外循環に伴う生体の変化で誤っているのはどれか。

1:出血傾向を来しやすい。

2:動脈圧が低下する。

3:心房細動になりやすい。

4:脳血流を維持する autoregulation が働く。

5:高カリウム血症になりやすい。

国試第21回午後:第50問

体外循環における血液希釈について正しいのはどれか。

a:血液粘性の増加

b:酸素運搬能の増加

c:輸血量の減少

d:溶血の軽減

e:膠質浸透圧の上昇

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第22回午前:第70問

血液希釈体外循環の利点はどれか。

a:血液粘度の低下

b:血液有形成分の破壊の減少

c:膠質浸透圧の上昇

d:酸素運搬能の増加

e:輸血量の節約

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

ME2第36回午前:第41問

観血式血圧計について誤っているのはどれか。

1:CF形装着部を持つ増幅器が使用される。

2:トランスデューサを右房より高く設置すると平均血圧が高く表示される。

3:カテーテル内に気泡が入ると波形が歪む。

4:フラッシングによりカテーテルの詰まりを予防する。

5:測定系全体の共振周波数は高いほどよい。

国試第33回午後:第29問

非観血式血圧測定法について正しいのはどれか。

1:カフ幅が狭すぎると最高血圧値は下がる。

2:カフの巻き方が緩いと最高血圧値は上がる。

3:脱気速度が速すぎると最高血圧値は上がる。

4:測定場所が心臓より低いと最低血圧値は下がる。

5:カフ幅が広いと平(cid:13432)血圧値は上がる。

ME2第28回午前:第54問

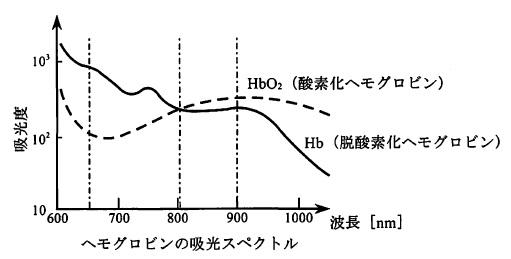

厚さの等しい血液層に同じ強度の光を照射したとき、最も透過光強度が強くなる組合せはどれか。なお、図はヘモグロビンの吸光係数の波長特性を示す。ただし、血液のヘマトクリット値はすべて同じとし、動脈血の酸素飽和度は97%、静脈血では70%とする。

1:静脈血 -- 波長650nm

2:動脈血 -- 波長650nm

3:静脈血 -- 波長805nm

4:動脈血 -- 波長900nm

5:静脈血 -- 波長900nm

ME2第34回午後:第12問

人工心肺でコントロールできないのはどれか。

1:体外循環血流量

2:患者の循環血液量

3:血液温度

4:呼吸数

5:動脈血酸素分圧

国試第8回午前:第63問

直接血圧測定法の誤差要因のうち、平均血圧値は正しいが脈圧が減少するのはどれか。

a:トランスデューサの位置が右房の位置より高すぎる。

b:トランスデューサのドーム内に大きな気抱が入っている。

c:カテーテル先端が血管壁にあたって部分的にふさがれている。

d:カテーテルとトランスデューサの系が共振する。

e:ゼフ点がドリフトしている。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第26回午後:第70問

人工心肺による体外循環について正しいのはどれか。

1:血液希釈によって溶血量は増加する。

2:血液希釈によって膠質浸透圧は増加する。

3:血液希釈によって血液粘稠度は増加する。

4:低体温によって血液粘稠度は低下する。

5:低体温によって組織への酸素の移行は低下する。