第20回国試午前54問の類似問題

国試第31回午後:第37問

電流に対する人体の反応について正しいのはどれか。

a:直接心臓に電流が流れ込んで起こる電撃をマクロショックという。

b:直流電流は交流電流に比べて生体組織に化学的変化を起こしにくい。

c:直接心臓に10μAの商用交流電流が流れると心室細動が誘発される。

d:体表面に0.1Aの商用交流電流が流れると心室細動か誘発される。

e:最小感知電流閾値は1kHzを境に周波数に比例して上昇する。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第1回午後:第75問

電撃について誤っているのはどれか。

a:心臓カテーテル検査用機器にはミクロショックを防ぐために特別の安全規格が必要である。

b:電撃を受けるのは人体内部が電気を良く通すことによる。

c:心室細動を起こす電流閾値はミクロショックとマクロショックで異なり、その大きさの比はおよそ1:100である。

d:電気メスで大電流を患者に流してもショックを受けないのは低周波を使用しているからである。

e:体表から100mAの商用交流電流が流れ込むと心室細動が発生することがある。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第16回午前:第59問

誤っているのはどれか。

1:電磁血液計は電磁誘導を利用した計測器である。

2:超音波ドプラ血流計は無侵襲計測器である。

3:レーザドプラ血流計は赤血球からの散乱光を利用した計測器である。

4:色素希釈法は心拍出量計測に利用される。

5:熱希釈法は体温変化を利用した血流計測法である。

国試第4回午後:第23問

正しいのはどれか。

a:オーディオアンプは中間周波帯域の電力増幅器である。

b:医用計測器に多く使用されている増幅器は差動増幅器である。

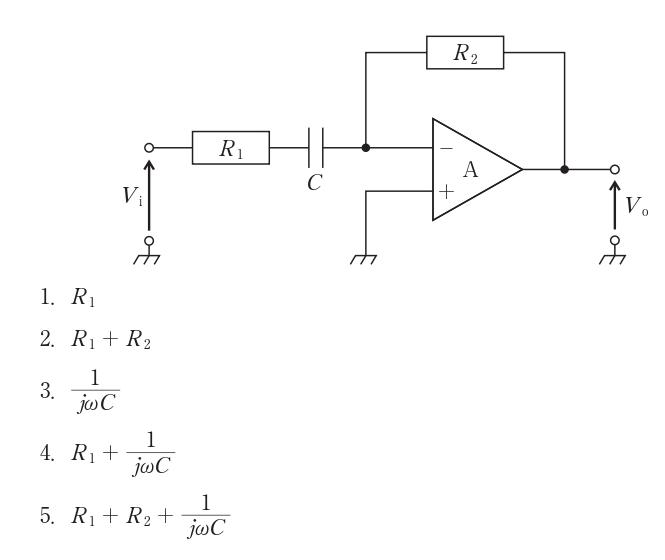

c:抵抗とコンデンサ、又は抵抗とインダクタンスにより近似的な微積分回路をつくることができる。

d:生体の皮膚インピーダンスを考慮すると生体信号増幅器の入力インピーダンスは低い方がよい。

e:NOR回路のみで任意の演算回路を構成することはできない。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第26回午後:第39問

次の電撃反応を起こす最小電流の大小関係で正しいのはどれか。A.心電図を計測中に被検者の患者がビリビリ感じた。B.体外式心臓ペースメーカを適用中の患者が心室細動を起こした。C.His束心電計に触れた医師が感電で行動の自由を失った。

1:A > B > C

2:B > A > C

3:B > C > A

4:C > A > B

5:C > B > A

ME2第30回午後:第25問

連続性ドプラ法について誤っているのはどれか。

1:送信と受信を別々の素子で行う。

2:反射体の位置を測定できない。

3:速い血流の測定が可能である。

4:流速計測から狭窄前後の圧較差を算出できる。

5:Bモードと重ねてリアルタイム表示が可能である。

国試第9回午前:第66問

心臓ペースメーカについて正しいのはどれか。

a:VVI型はデマンドペースメーカの一種である。

b:DDD型は心房と心室とを連続的にペーシングすることができる。

c:レート応答型は身体要求度を検出しぺーシングレートを変える。

d:植込み式はプログラム機能がない。

e:高頻度ぺーシングは300/分程度のぺーシングレートを用いる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第3回午前:第90問

誤っているのはどれか。

1:電磁血流計は電磁誘導を利用した計測器である。

2:超音波ドップラ血流計は無侵襲計測器である。

3:レーザドップラ血流計は赤血球からの散乱光を利用した計測器である。

4:色素希釈法は心拍出量計測に利用される。

5:熱希釈法は体温変化を利用した血流計測法である。