第17回国試午前55問の類似問題

国試第1回午後:第74問

電撃について正しいのはどれか。

1:人体の反応は流れる電流の周波数には無関係である。

2:His束心電図検査は心臓に直接電流が流れ込み、心室細動が発生しないよう注意して行われる。

3:皮膚に0.01mAの商用交流電流が流れるとビリビリと感じる。

4:体表から受ける電撃により起こる事故死の多くは心筋症によるものである。

5:ミクロショックの場合数μAの交流電流でも危険である。

国試第38回午前:第43問

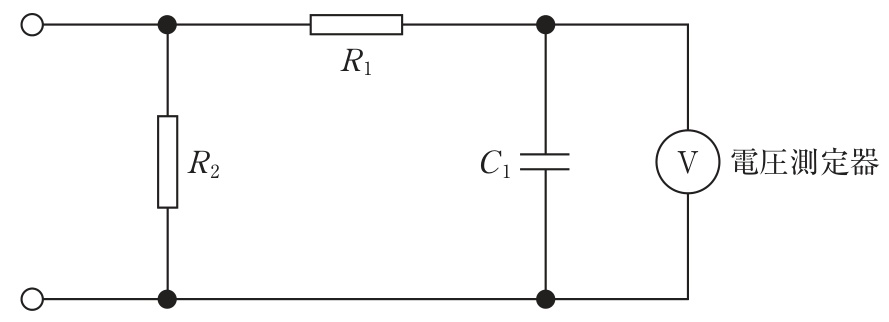

JIS T 0601-1で規定されている図の漏れ電流測定用器具(MD)について正しいのはどれか。

a:$R_2$は10 kΩである。

b:$R_1$と$R_2$には無誘導抵抗器を用いる。

c:$R_1$と$C_1$で遮断周波数1 kHzの低域通過フィルタを構成している。

d:電圧測定器の指示値が100 mVのとき、漏れ電流値は100 μAである。

e:電圧測定器の入力インピーダンスは100 kΩである。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第7回午前:第77問

正しいのはどれか。

a:熱電対は温度の変化を抵抗値の変化に変換するトランスデューサである。

b:サーミスタは温度を起電力に変換するトランスデューサである。

c:心音計は低周波用、中間周波用、高周波用および人間の聴覚に似た周波数特性を示すものの4種のフィルタを備えている。

d:生体に電流を通じそのインピーダンス変化から生体情報を求める方法をインピーダンス法という。

e:指尖脈波は指先にかけた磁場の変化でとらえられる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

ME2第36回午後:第34問

体外式ペースメーカの取扱いについて誤っているのはどれか。

1:電極のdistal(遠位)端子を本体のマイナス端子に接続した。

2:ゴム手袋をしてカテーテル電極端子の接続操作を行った。

3:出力電流を徐々に下げながらペーシング閾値を決めた。

4:感度をセンシング閾値の1/3の電圧値に設定した。

5:出力をペーシング閾値の1/3の電流値に設定した。

国試第11回午前:第51問

正しいのはどれか。

a:熱電対は温度の変化を抵抗値の変化に変換するトランスデューサである。

b:サーミスタは温度を起電力に変換するトランスデューサである。

c:心音計は低周波用、中間周波用、高周波用および人間の聴覚に似た周波数特性を示すフィルタを備えている。

d:インピーダンス法は生体に電流を通じて生体情報を求める方法である。

e:指尖脈波は指先にかけた磁場の変化によって測定する。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

ME2第32回午後:第50問

電流と人体反応の関係で正しいのはどれか。

1:マクロショックにおける心室細動誘発電流は最小感知電流の1000倍である。

2:心臓カテーテルを通って心臓内に50μAの商用交流が流れると室細動を起こす。

3:手足に貼った電極から5mA、60Hzの交流電流が流れると手足を動かせなくなる。

4:直流電流には電気分解による生体組織損傷のリスクがある。

5:100kHzにおける電撃閾値は50Hzの場合の2000倍である。

国試第10回午後:第16問

正しいのはどれか。

a:演算増幅器を用いて積分回路を作ることができる。

b:演算増幅器では反転入力端子と非反転入力端子との電位差はほぼ0である。

c:同相除去比(CMRR)を小さくするために演算増幅器による差動増幅回路を用いる。

d:入力インピーダンスを小さくするために演算増幅器による非反転増幅回路を用いる。

e:出力インピーダンスを大きくするために演算増幅器を用いる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e