第14回国試午前61問の類似問題

ME2第35回午後:第29問

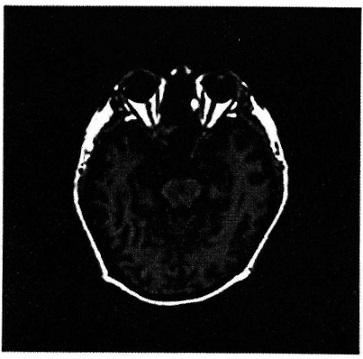

次の画像が得られる検査はどれか。

1:MRI

2:超音波

3:X線透視

4:サーモグラフィ

5:脳磁図

国試第27回午後:第4問

生理学的検査でないのはどれか。

1:筋電図検査

2:超音波検査

3:脳波検査

4:病理検査

5:経皮的血液ガス分圧検査

ME2第35回午後:第17問

パルスオキシメータについて正しいのはどれか。

1:動脈血酸素分圧を測定する。

2:測定には超音波を用いる。

3:採血による校正が必要である。

4:耳朶で測定できる。

5:不整脈の鑑別診断ができる。

国試第2回午後:第55問

医用治療器に使用されるエネルギーのうち、電磁波でないのはどれか。

a:RF(ラジオ周波数)波

b:マイクロ波

c:超音波

d:機械力

e:光

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第23回午後:第28問

誤っているのはどれか。

1:電磁血流計は電磁誘導を利用している。

2:超音波ドブラ血流計は体表から計測できる。

3:色素希釈法は心拍出量計測に利用される。

4:熱希釈法による血流計測は体温変化を利用している。

5:レーザドプラ血流計は赤血球からの散乱光を利用している。

国試第8回午後:第84問

生体脂肪組織の音響インピーダンスはどれか。ただし、脂肪組織の密度を$0.97×10^3kg・m^{-3}$、超音波伝搬速度を$1.44×10^3m・s^{-1}$とする。

1:約$1.48×10^6kg・m^{-2}・s^{-1}$

2:約$1.40×10^6kg・m^{-2}・s^{-1}$

3:約$0.67×10^6kg・m^{-2}・s^{-1}$

4:約$1.48×10^0kg^{-1}・m^4・s$

5:約$0.67×10^0kg^{-1}・m^4・s$

国試第1回午前:第82問

動脈血の酸素飽和度を連続測定するパルスオキシメータはどの方法を用いているか。

1:特定周波数の電流に対する電気インピーダンスを利用

2:磁場を加え、核磁気共鳴を利用

3:微弱なエックス線の吸収率を利用

4:超音波に対する音響インピーダンスを利用

5:特定波長の光の吸収率を利用

国試第33回午前:第34問

正しい組合せはどれか。

a:ESWL 音 波

b:除細動器 パルス波

c:電気メス 高周波

d:電気焼灼器 極超短波

e:IABP 超音波

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e