第14回国試午後85問の類似問題

国試第12回午後:第47問

体外循環中の血液について正しいのはどれか。

a:ローラポンプの圧閉度は溶血と関連が深い。

b:赤血球は陰圧より陽圧に対して損傷を受けやすい。

c:胸腔内血液吸引ラインでの空気混入は溶血を減少させる。

d:血小板数は変化しない。

e:血漿蛋白の変性が起こる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第14回午後:第66問

体外循環中の血液について正しいのはどれか。

a:ローラポンプの圧閉度は溶血と関連が深い。

b:赤血球は陰圧より陽圧に対して損傷を受けやすい。

c:胸腔内血液吸引ラインでの空気混入は溶血を減少させる。

d:血小板数は変化しない。

e:血漿蛋白の変性が起こる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

ME2第28回午前:第54問

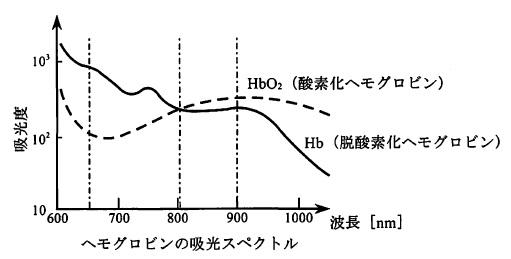

厚さの等しい血液層に同じ強度の光を照射したとき、最も透過光強度が強くなる組合せはどれか。なお、図はヘモグロビンの吸光係数の波長特性を示す。ただし、血液のヘマトクリット値はすべて同じとし、動脈血の酸素飽和度は97%、静脈血では70%とする。

1:静脈血 -- 波長650nm

2:動脈血 -- 波長650nm

3:静脈血 -- 波長805nm

4:動脈血 -- 波長900nm

5:静脈血 -- 波長900nm

国試第4回午後:第33問

人工心肺による体外循環の血液に及ぼす影響について正しいのはどれか。

a:赤血球の損傷

b:血漿蛋白の変性

c:血漿遊離ヘモグロビン濃度の増加

d:血液粘度の低下

e:ヘマトクリット値の増加

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第34回午前:第71問

低体温体外循環に伴う生体の変化で誤っているのはどれか。

1:出血傾向を来しやすい。

2:動脈圧が低下する。

3:心房細動になりやすい。

4:脳血流を維持する autoregulation が働く。

5:高カリウム血症になりやすい。

国試第12回午後:第79問

誤っているのはどれか。

1:毛細血管中の流れは層流である。

2:レイノルズ数が約2000を超えると層流から乱流へ変わる。

3:血液はニュートン流体である。

4:生体組織は粘性と弾性をあわせもつ。

5:生体組織の弾性はヤング率で表される。