臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

JIS T 1022:2006 では、医用室を患者に対する電気的危険度でカテゴリーA(最高)、B、Cに区分する。カテゴリーAは、心臓内やその近傍に導電性器具(カテーテル、ガイドワイヤ、電極など)が挿入され、微小電流でも致死的不整脈(微小電撃)を惹起し得る状況が想定される室で、手術室や心臓カテーテル室などが該当する。このため、医用IT系統(絶縁監視付の隔離電源)や等電位ボンディングなど、最も厳格な電気安全対策が要求される。心臓カテーテル室は心腔内にカテーテルを挿入して診断・治療(PCI等)を行うためカテゴリーAに分類される。一方、人工透析室、心電図室、CT室、未熟児室はいずれも通常は心臓に直接接続する侵襲処置を前提とせず、カテゴリーAには該当しない。

選択肢別解説

人工透析室は血液透析のため体外循環を行うが、心腔内への直接的アクセスは前提としない。電気的リスクはあるものの、JIS T 1022:2006の最高カテゴリーAではなく、施設の運用によりBまたはCに区分されることが多い。従ってカテゴリーAとする本問の趣旨には合致しない。

心臓カテーテル室ではカテーテルやガイドワイヤが心腔内に挿入され、微小電流でも致死的不整脈を起こし得る心臓に直接影響を与える処置が行われる。このためJIS T 1022:2006で最高リスクのカテゴリーAに分類され、医用IT系統や等電位ボンディング等の最も厳格な電気安全対策が求められる。

心電図室は皮膚表面電極による非侵襲検査が基本で、心腔内への導電経路は前提としない。通常はカテゴリーCに相当し、最高カテゴリーAには該当しない。

CT室は画像診断のための非侵襲検査が主で、心臓内に導電性器具を挿入する処置は通常行わない。一般にカテゴリーCとされ、カテゴリーAではない。

未熟児室(一般の新生児病室)は生命維持装置の使用はあるが、心腔内への直接アクセスを前提としない。カテゴリーAの要件(心臓への直接的医療行為)は満たさないため、Aには分類されない(NICUなどでも通常はAではない)。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

生体と接触した材料には、体液・組織由来の物質や環境により材料側が直接影響(劣化・変質・表面状態の変化)を受ける作用が生じる。代表例は、材料表面へのタンパク質吸着(界面の化学・物理的性質変化)、金属材料の腐食(体液中イオン・溶存酸素による電気化学的反応)、高分子材料の加水分解(エステル結合などの切断による分子量低下と強度低下)である。一方、炎症や血液凝固は、材料を契機として生体側が発動する防御・止血の生体反応であり、分類上は『材料が受ける作用』ではない。よって正しいのはタンパク質吸着、腐食、加水分解である。

選択肢別解説

正しい。材料表面は生体接触直後から血清アルブミンやフィブリノゲンなどのタンパク質が迅速に吸着し、表面自由エネルギーや濡れ性、電荷、粗さに依存して配向・変性が起こる。これは材料側の表面状態を変化させ、後続の細胞付着・血栓形成などの初期条件を規定するため、『材料が受ける作用』に該当する。

正しい。体液(塩化物イオン、溶存酸素、pH)との電気化学反応により金属材料は腐食(全面腐食、孔食、すきま腐食、粒界腐食など)を受け、質量減少や機械的強度低下、表面被膜の破壊が生じる。これは材料自体が化学的に劣化・損耗する現象であり、『材料が受ける作用』である。

誤り。炎症は異物侵入時に好中球・マクロファージなどが関与して起こる生体側の防御反応(異物巨細胞形成、サイトカイン放出など)であり、分類上は『生体反応』であって材料が受ける劣化・変質そのものではない。

誤り。血液凝固は血小板活性化や凝固カスケードによりフィブリン網が形成される生体側の止血機構であり、『生体反応』に分類される。結果として血栓付着や表面汚損(バイオファウリング)は起こり得るが、定義上『材料が受ける作用』としては扱わない。

正しい。高分子材料は体内の水・イオン・酵素・pH環境により加水分解を受け、エステル結合などが切断され分子量低下、脆化、機械的強度低下が生じる。生体吸収性ポリマー(PLA、PGAなど)で顕著であり、『材料が受ける作用』に該当する。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

医用電気機器の電気的安全点検は、JIS T 0601-1(IEC 60601-1)に準拠して行う。接地漏れ電流や外装漏れ電流は、電源プラグの正極性・逆極性の双方で測定し、得られた最大値を評価に用いる。絶縁外装であっても10×20 cm程度の金属箔を密着させて外装漏れ電流を評価する。患者関連では、B形装着部では患者漏れ電流III(装着部に商用電源電圧が重畳した場合の試験)は対象外で、IIIはF形(BF/CF)で評価する。患者測定電流(患者補助電流)は装着部間で流れる意図された微小電流で、測定は装着部の任意の2端子間、または1端子と他の全端子を一括接続した点との間について全組合せで実施する。定格電力は連続して負荷できる最大電力であり、平均消費電力ではない。

選択肢別解説

誤り。接地漏れ電流は電源プラグの正極性・逆極性の双方で測定し、最大値を採用する(必要に応じ単一故障条件も評価)。正極性のみで最大値を決めるのは不適切。

誤り。外装が絶縁材料でも外装漏れ電流の評価は必要で、外装表面に約10×20 cmの金属箔を密着させて測定するのが規定手順。『測定不要』は誤り。

正しい。患者漏れ電流IIIは装着部に商用電源電圧が重畳した場合の評価で、対象はF形装着部(BF/CF)。B形装着部ではIIIの測定は規定されない。

正しい。患者測定電流(患者補助電流)は装着部間で流れる意図された微小電流で、測定は装着部の2本のリード線(任意の二端子)間に測定回路を接続して行う(または1端子対その他全端子一括の組合せ)。多端子機器では全組合せを評価する。

誤り。定格電力は定格周囲条件で連続的に負荷できる最大電力を指す定格値であり、『通常出力時の平均消費電力』ではない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

人工呼吸器関連の装置異常が生じると、気道内圧・換気量・加湿・酸素濃度などの生理学的パラメータが大きく変動し、有害事象を引き起こす。呼気弁の開放不全は呼出障害から肺内圧の上昇(オートPEEP、肺過膨張)を介して圧損傷のリスクを高める。呼吸流路(一般に呼吸回路)の屈曲は流路抵抗や閉塞を増やし、換気量低下やピーク圧上昇などの換気異常を招く。加温加湿器の停止は乾燥ガス送気により気道粘膜障害・線毛運動低下を来し、喀痰硬化や閉塞を生じやすい。吸入気酸素濃度の異常上昇は長時間で肺の酸素中毒(吸収性無気肺、びまん性肺障害など)の危険を増す。一方、呼吸回路のリークは設定量が患者に届かず低換気となり、二酸化炭素排出が不十分となって高二酸化炭素血症を来しやすい。よって「低二酸化炭素血症」とする選択肢3の組合せが誤りである。

選択肢別解説

呼気弁の開放不全では呼気が十分に排出できず、気道内圧が上昇し、オートPEEPや肺過膨張を介して圧損傷(気腫性変化や気胸など)を来しうる。組合せは妥当である。

呼吸流路(呼吸回路)の屈曲や折れはガスの流れを物理的に阻害し、吸気流量・一回換気量の低下、ピーク気道内圧上昇、呼出遅延などの換気異常を引き起こす。したがって組合せは妥当である。

呼吸回路のリークがあると設定換気量が患者に届かず低換気となり、二酸化炭素の排出不足で高二酸化炭素血症になりやすい。低二酸化炭素血症とする本選択肢の組合せは誤りである。

加温加湿器の停止により乾燥・低温のガスが送気されると、気道粘膜乾燥と線毛機能低下を来し、喀痰が粘稠化・硬化して喀出困難や閉塞の原因となる。組合せは妥当である。

吸入気酸素濃度(FiO2)の異常上昇を長時間継続すると、活性酸素増加などにより肺酸素中毒(吸収性無気肺、びまん性肺障害など)を招くリスクが高まる。組合せは妥当である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

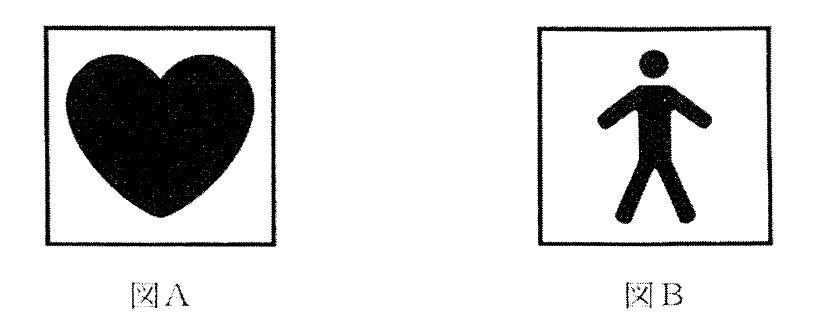

図AはCF形装着部(心臓に直接適用可能)、図BはBF形装着部(体表・体腔適用だが心臓非接続)を示す図記号である。装着部の型が異なっても、IEC 60601-1/JIS T 0601-1で共通の許容値が定められている項目があり、代表的には次の3つが共通となる。外装漏れ電流の単一故障状態は0.5 mA、患者測定電流(直流)の正常状態は0.01 mA、接地漏れ電流の正常状態は0.5 mA。よって1、2、5が『共通する』に該当する。一方、患者測定電流(交流)の単一故障状態はBF形0.5 mA、CF形0.05 mAで異なり、患者漏れ電流IIIもBF形5 mA、CF形0.05 mAで異なるため共通しない。

選択肢別解説

正しい。外装漏れ電流の単一故障状態での許容値は、BF形・CF形いずれの装着部でも0.5 mAで共通(IEC 60601-1/JIS T 0601-1)。

正しい。患者測定電流(直流)の正常状態での許容値はBF形・CF形ともに0.01 mAで共通である。

誤り。患者測定電流(交流)の単一故障状態は装着部で異なり、BF形0.5 mA、CF形0.05 mAで共通ではない。

誤り。患者漏れ電流IIIの許容値は装着部で異なる設定で、単一故障状態ではBF形5 mA、CF形0.05 mAなどと大きく差があり、共通ではない。

正しい。接地漏れ電流の正常状態での許容値はBF形・CF形ともに0.5 mAで共通である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

生体に材料を埋入すると、時間経過に応じて急性反応と慢性反応が現れる。急性反応は材料表面へのタンパク吸着に続く血液凝固や補体活性化、好中球・マクロファージを中心とした急性炎症などで、暴露直後〜数日内に起こる。一方、慢性反応は数週間〜長期にわたり進行し、異物巨細胞や線維芽細胞が関与する線維性被膜形成(カプセル化)や、リン酸カルシウム沈着による石灰化などが代表的である。従って、慢性反応として適切なのは石灰化とカプセル化であり、血液凝固・補体活性化・アナフィラキシーはいずれも急性(初期)反応に分類される。

選択肢別解説

正しい。石灰化は、体液中のCa2+やリン酸が材料表面・周辺組織に沈着し、リン酸カルシウム(例: ハイドロキシアパタイト)として長期に析出・硬化する慢性反応である。生体弁や高分子材料で装置の硬化・機能低下の原因となる。

誤り。血液凝固は材料が血液に接触した直後から進行する急性反応で、タンパク吸着・トロンビン生成・フィブリン形成などの初期事象に属する。長期合併症として血栓形成は起こり得るが、反応の分類としては急性に位置づけられる。

誤り。アレルゲンに対する即時型過敏反応(I型)で、IgE介在性に数分〜30分程度で発現する急性反応である。全身反応としてアナフィラキシーショックを来すことがあるが、慢性反応ではない。

誤り。補体活性化は異物表面で古典経路・代替経路などが作動し、C3a/C5a産生を介して炎症を惹起する急性の自然免疫反応で、材料暴露直後〜早期に起こる。慢性反応の代表には含まれない。

正しい。カプセル化(被包化)は、異物周囲に線維芽細胞がコラーゲン主体の線維性被膜を形成して材料を隔離する慢性の異物反応である。数週間以降に進行し、デバイスの感度低下や薬剤放出性の変化など機能影響を及ぼすことがある。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

材料の物性に適した滅菌・消毒法の選択が基本である。エチレンオキシド(EOG)は低温・乾燥条件で行えるため、熱や水分に弱い高分子材料(例:ポリアクリロニトリル)に適する。ポビドンヨードは手術野皮膚の消毒に一般的で妥当。高圧蒸気滅菌は布類(リネン)の滅菌で広く運用される。乾熱は水分が浸透しにくく熱に強いガラス器具に適する。一方、テフロン(PTFE)は放射線照射(ガンマ線)により主鎖切断などで物性劣化(脆化、機械強度低下、変色等)を来しやすく、放射線滅菌とは相性が悪い。従って「ガンマ線—テフロン」は不適切な組合せで誤りである。

選択肢別解説

適切。エチレンオキシド(EOG)滅菌は低温・乾燥で実施でき、熱や湿気で変質しやすい高分子材料に用いられる。ポリアクリロニトリル(PAN)は高温蒸気に不向きで、EOGとの相性が良い。

適切。ポビドンヨードは皮膚の広範囲消毒に用いる代表的消毒薬で、手術野の皮膚消毒として標準的に用いられる。

適切。高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)は耐熱性のある布類(リネン類)の滅菌に広く用いられる。包装・乾燥条件に留意すれば有効である。

不適切。テフロン(PTFE)は耐熱・耐薬品性に優れるが、ガンマ線照射により高分子鎖の切断が生じやすく、脆化や機械的強度低下などの劣化を招くため、放射線滅菌との相性が悪い。よって本組合せは誤りである。

適切。乾熱滅菌は水蒸気が浸透しにくいが耐熱性の高い対象に向き、ガラス器具の滅菌法として妥当である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

JIS T 0601-1-2(IEC 60601-1-2 と整合)は、医用電気機器の電磁両立性(EMC)に関する基本規格であり、医療環境で現実的に遭遇する電磁妨害に対するイミュニティ(耐性)試験を規定している。代表的な妨害は、静電気放電(IEC 61000-4-2)、無線周波の放射電磁界(IEC 61000-4-3)、開閉アーク等による電気的ファストトランジェント/バースト(IEC 61000-4-4)、雷や開閉サージに起因するサージ(IEC 61000-4-5)などである。一方、電離放射線(X線・γ線など)は材料劣化やセンサ感度への影響といった放射線耐性の領域であり、EMCイミュニティ試験の想定妨害には含まれない。したがって、想定されていない妨害は電離放射線である。

選択肢別解説

静電気放電(ESD)はIEC 61000-4-2に基づくイミュニティ試験項目としてJIS T 0601-1-2で想定される代表的妨害である。よって「想定されていない妨害」には該当せず不正解。

無線電波による放射電磁界(Radiated RF)はIEC 61000-4-3に基づく試験項目として想定される。したがって本問の「想定されていない妨害」ではなく不正解。

火花放電に代表される開閉アーク等が生む高速過渡現象は、電気的ファストトランジェント/バースト(IEC 61000-4-4)の想定妨害として試験される。よって想定外ではなく不正解。

雷誘導電圧はサージ(IEC 61000-4-5)の想定妨害として規定され、医療機器も該当試験を受ける。よって想定外ではなく不正解。

電離放射線(X線・γ線など)はEMC規格における電磁妨害の想定から外れており、JIS T 0601-1-2のイミュニティ試験項目には含まれない。そのため本問で問う「想定されていない妨害」に該当し正解。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

正答は2。透析液温が異常に高いと、ダイアライザで加温された血液が赤血球膜を熱損傷し溶血を起こす。臨床では概ね43℃以上の高温で危険性が高まるとされ、発熱感、悪寒、背部痛、血圧低下、血清K上昇などを伴い得るため、透析液温の監視は必須である。1のような抑制帯の常時使用は身体拘束の乱用に当たり倫理的に不適切で、必要最小限・代替策優先が原則。3は穿刺の安全最優先であり、誤穿刺後の交代や上級者の介入が妥当。4の空気誤入(静脈回路空気混入)時はポンプ停止・回路遮断のうえ左側臥位+トレンデレンブルグ体位(Durant体位)が基本で、右側臥位は不適切。5は多人数用透析液供給では単一故障が多数患者に波及するため、濃度(電気伝導度)監視は二重化などの冗長化が標準であり「1個以上」では不十分。

選択肢別解説

誤り。抑制帯(身体拘束)は患者の安全確保のためにやむを得ない場合に限り、最小限・短時間で行うのが原則であり、「いかなる場合も」常用するのは倫理に反する。抜針事故の予防は、適切な固定・観察強化・環境整備・患者教育など非拘束的手段を優先すべきである。

正しい。透析液温が異常上昇(概ね43℃以上)すると、ダイアライザを介して血液が過加温され赤血球膜が熱損傷し溶血を起こす。臨床的には発熱感、背部痛、赤色血漿、血圧低下、高カリウム血症などを呈し得るため、透析液温の連続監視・上限アラームが重要である。

誤り。誤穿刺後に同一術者が固執すると皮下血腫や痛みの増悪、シャント損傷、患者不安の増大につながる。安全と患者利益を最優先し、状況に応じて術者交代やより熟練したスタッフの介入を速やかに行うのが適切である。

誤り。静脈回路の空気誤入(空気塞栓疑い)では、直ちに血液ポンプ停止・静脈側クランプ・酸素投与などに加え、左側臥位+トレンデレンブルグ体位(頭低位)とし、右心系に入った空気を心尖側に閉じ込め肺動脈流入を抑える。右側臥位は推奨されない。

誤り。多人数用透析液供給装置は多数患者に同一透析液を供給するため、単一故障が重大事故に直結する。濃度(電気伝導度)監視は通常二重化など冗長化され、相互監視で異常を確実に検知する設計が標準である。「1個以上」では安全性が不足する。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

フェイルセーフは、故障や異常が発生した際に、装置やシステムが自動的に安全側(危険を最小化する状態)へ移行する設計思想である。予防的に誤操作自体をさせないフールプルーフ(例:誤接続防止の形状識別)や、機能を維持するための冗長化・バックアップ(フェールオペレーショナル)、単なる検知・警報(アラーム)とは区別される。本設問でフェイルセーフに該当するのは、断線などの異常時にエネルギ供給やガス供給を自動停止・遮断して被害を回避する2と3である。

選択肢別解説

医療ガス配管端末器のピン方式は、ガス種ごとに形状やピン配置を変えて誤接続を物理的に不可能にする仕組みで、事故の発生を未然に防ぐフールプルーフである。異常発生後に安全側へ移行させる機構ではないためフェイルセーフではない。

電気メスの対極板コード断線検知は、対極板回路の断線(高インピーダンス化)を検出し、通常は自動的に高周波出力を停止・禁止する。異常発生時にエネルギ供給を止めて熱傷等の二次被害を防ぐため、フェイルセーフに該当する。

麻酔器の酸素供給停止時に亜酸化窒素(N2O)を遮断する装置(O2フェイルセーフバルブ等)は、酸素低下という異常時に低酸素混合ガスの供給を自動的に防止する。異常発生後に安全側(N2O遮断)へ移行させる機構であり、フェイルセーフである。

IABP装置のバッテリ搭載は、停電や電源断でも駆動を継続させるための冗長化・バックアップ(フェールオペレーショナル)の考え方である。異常時に機能を停止して安全側へ移行させる設計ではないため、フェイルセーフではない。

心電図モニタの不整脈アラームは、異常の検知・通知機能であり、検知後にシステムを自動的に安全側へ移行させる(出力遮断・ガス遮断など)ものではない。よってフェイルセーフではない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

全身麻酔の術前スクリーニングは、麻酔・手術に伴う呼吸・循環・出血リスクを把握し、周術期管理を安全に計画する目的で行う。胸部X線検査は肺野・心陰影・縦隔・胸水などを評価でき、無症候の肺疾患や心不全徴候の拾い上げに有用であり、術前の基準画像としても価値がある。呼吸機能検査(スパイロメトリー)は閉塞性・拘束性換気障害の程度(FEV1、FEV1/FVCなど)を把握し、術後呼吸合併症リスクや鎮静・人工換気の管理方針検討に資する。ABO血液型(一般にRh式と不規則抗体スクリーニングを含む)を把握しておくことは、予定外の出血や緊急輸血に迅速対応するための準備として重要で、術前スクリーニングに適切である。一方、ホルター心電図は24時間心電図で、症候や既往から不整脈が疑われる場合の精査として用いるものであり、無症候例の一律スクリーニングには適さない。脳波検査はてんかん等の診断・評価目的で選択的に行う検査であり、全身麻酔の一般的な術前スクリーニングには含まれない。

選択肢別解説

胸部X線検査は肺炎、無気肺、COPD所見、胸水、心拡大、うっ血などを把握でき、術後呼吸合併症や循環管理のリスク評価に有用である。多くの施設で術前スクリーニングとして適切に実施されるため、正しい。

呼吸機能検査(スパイロメトリー)はFEV1やFEV1/FVCなどから閉塞性・拘束性障害の程度を把握し、麻酔・人工換気・術後呼吸管理のリスク評価に役立つ。術前スクリーニングとして適切であり、正しい。

ホルター心電図は24時間連続記録で発作性不整脈などの精査に有用だが、無症候の全例で一律に行うスクリーニング検査ではない。症状や既往がある場合に適応を判断して実施するため、本設問の趣旨では不適切であり、誤り。

脳波検査はてんかん等の中枢神経系評価に用いる選択的検査で、全身麻酔の一般的な術前スクリーニングには含まれない。特別な神経学的疑いがある場合のみ検討されるため、本設問では不適切であり、誤り。

ABO血液型(通常はRh式と不規則抗体スクリーニングを合わせて確認)は、予定外の大量出血や緊急輸血に備えるために術前に把握しておくことが望ましく、スクリーニングとして適切であるため、正しい。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

人工肺のハウジング(外筒)には、血液の流れや気泡の有無を外部から確認できる高い透明性、体外循環時の物理的負荷に耐える耐衝撃性・剛性、成形加工性、さらに滅菌(エチレンオキシドやガンマ線)や薬液への耐性が求められる。これらの要件を総合的に満たし、実際の医療機器で広く採用されているのがポリカーボネート(PC)である。ポリ乳酸は生体吸収性で耐久性・耐熱性が不十分、セルロースは主に膜材料で外装には不適、ポリウレタンは柔軟部材向け、ポリビニルアルコールは親水性が高く水系で膨潤・溶解しやすく外筒の剛性部材には向かない。以上より、ハウジング材料はポリカーボネートが適切である。

選択肢別解説

誤り。ポリ乳酸(PLA)は生体吸収性の脂肪族ポリエステルで、分解・加水分解を受けやすく長期の機械的安定性や耐熱性に乏しい。人工肺の外筒に必要な高い耐衝撃性・耐薬品性・滅菌耐性を満たしにくく、ハウジング材料としては不適。

誤り。セルロースやその誘導体は人工腎臓の膜材料などに用いられるが、厚肉成形体としては吸水性や寸法安定性、機械的強度・透明性の面でハウジング用途に適さない。人工肺の外筒として一般的ではない。

正しい。ポリカーボネート(PC)は高い透明性、耐衝撃性、寸法安定性、成形加工性を有し、EO滅菌やガンマ線滅菌にも対応しやすい。人工肺や人工腎臓のハウジング材料として広く使用されている。

誤り。ポリウレタン(PU)は柔軟性・弾性・耐疲労性に優れ、人工心臓のダイヤフラムやカテーテル類など柔軟部材に適する。一方、人工肺の外筒のような高剛性・高透明性が必要なハウジング用途には一般的ではない。

誤り。ポリビニルアルコール(PVA)は強い親水性を持ち、水系で膨潤・溶解しやすく(架橋しても吸水膨潤が大きい)、コンタクトレンズ等のハイドロゲル用途が中心。外筒のような硬質・透明なハウジング材料には向かない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。