臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

CF形装着部は、心腔内・血管内など心臓へ直接または等価に接続されうる患者装着部に要求される最も厳格な安全クラスである。FはFloating(患者回路が電源回路や大地から電気的に絶縁されている非接地構造)を意味し、ミクロショック対策として極めて低い患者漏れ電流(IEC 60601-1の典型値でNC 10 µA以下)が課される。したがってミクロショックより基準が緩いマクロショック対策も満たす。一方、体表面に電極を装着する用途(例: ECG表面電極、SpO2プローブ等)は通常B形またはBF形で十分であり、CF形を必須とはしない。よって『電極等を体表面に装着する場合に必須』は誤りである。

選択肢別解説

適切。CF形は心臓に直接・等価接続されうる用途を想定し、ミクロショック対策として患者漏れ電流の許容値が非常に厳しく設定されている(IEC 60601-1の典型値でNC 10 µA以下、SFC 50 µA以下)。

適切。CF形はミクロショック対策(最も厳格)を満たすため、より緩いマクロショック対策も包含する。すなわち患者漏れ電流や絶縁・絶縁距離等の要求はマクロショック観点でも十分に安全側である。

適切。CF形のFはFloatingを意味し、患者装着部は非接地(アイソレーションを介して大地や電源から浮いている)構造で外部からの漏れ電流流入を抑制する。

適切。心臓内に挿入されるカテーテルやガイドワイヤ等、心腔内・血管内で心臓に達しうる装着はミクロショック危険が最大となるため、CF形装着部が必須とされる。

不適切。体表面に装着する電極・プローブのみの用途では通常B形またはBF形で要件を満たせ、CF形を必須とはしない(CFは心臓直接・等価接続向けの最上位安全クラス)。したがって本記述は誤りである。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

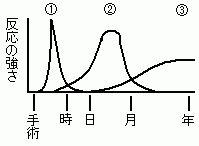

生体内に医療材料を埋め込むと、時間経過に沿って典型的な順序で反応が推移する。最初に秒〜分〜時間のスケールで血液のカスケード反応(血小板粘着・凝固系活性化=血栓反応、補体活性化など)が立ち上がる。続いて数日〜数週間にわたり好中球・マクロファージ主体の急性炎症(初期炎症反応)が生じ、その後は慢性期に入り異物を線維性組織で被包するカプセル化反応が月〜年のスケールで進行・安定化する。提示図では、①が手術直後に鋭く立ち上がりすぐ減衰する曲線で血栓反応、②が数日〜週にピークをもつ山型で初期炎症反応、③が月〜年にかけて徐々に増強し一定化する曲線でカプセル化反応に相当する。よって正しい組合せは①血栓反応、②初期炎症反応、③カプセル化反応である。なお補体活性化反応は血栓反応と同様に最も早期に起こるため、図の②(遅れてピーク)には該当しない。

選択肢別解説

①を補体活性化反応とする点は「最も早期」という点では整合し得るが、②をカプセル化反応、③を初期炎症反応とする並びは不適切。カプセル化は最も遅い慢性反応であり③に相当し、初期炎症は②(数日〜週)に相当する。

①血栓反応は妥当だが、②補体活性化反応は実際には手術直後〜早期に立ち上がるため、図の②(数日〜週にピーク)には合わない。③を初期炎症反応とするのも誤りで、初期炎症は最終段階ではない。

①血栓反応は手術直後に鋭く立ち上がる形状と一致。③カプセル化反応は月〜年にかけて進行・安定化する形状と一致。図の②は数日〜週でピークを示すため初期炎症反応が妥当である。選択肢文中の「②補体活性化反応」は図の経時と合わず、②は「初期炎症反応」への修正が適切である。

①を初期炎症反応とするのは不適切。初期炎症は手術直後の瞬時ピークではなく、数日〜週でピークとなる。さらに②カプセル化反応より③血栓反応が遅いという並びは時間軸と逆で誤り。

①初期炎症→②血栓反応→③補体活性化反応という順は、早期に起こるはずの血液・補体カスケードを後段に置いており経時的に不整合。補体活性化反応が最終段階という点も明確に誤り。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

JIS T 0601-1:1999(IEC 60601-1に整合)の電気的安全点検では、漏れ電流は「最悪条件」をとらえるように測定する。具体的には電源プラグの極性(正・逆)を切り替えて測定し、大きい値を採用する。また、外装が絶縁材料でも、人体接触を模擬するために金属箔(代表例として約20 cm×10 cm)を貼付して外装(接触)漏れ電流を測定する。装着部の分類はB/BF/CFで、患者漏れ電流IIIは心臓に直接適用するCF形に対してのみ定義され、B形では当該試験は不要である。患者測定電流(患者補助電流)は装着部の患者接続間に流れる電流であり、測定器を患者接続(リード)間に挿入して測定する。さらに単一故障状態(SFC)の模擬は測定対象により異なり、接地漏れ電流のSFCは保護接地線の断線ではなく、電源導線の断線等で評価し、保護接地線断線は外装漏れ電流のSFCで用いられる。

選択肢別解説

誤り。漏れ電流は電源プラグの極性を正・逆の両方で測定し、より大きい値を採用する。正極性のみでの測定は最悪条件を取りこぼす可能性があるため、JISの点検手順に合致しない。

誤り。外装が絶縁材料でも、人体接触を模擬する金属箔を外装に貼付して外装(接触)漏れ電流を測定する必要がある。したがって「測定する必要がない」は不適切。

正しい。患者漏れ電流IIIは心臓に直接適用するCF形装着部に対して定義される試験であり、B形装着部では当該測定は実施対象外である。

正しい。患者測定電流(患者補助電流)は装着部の患者接続間に流れる電流であり、測定器(測定用回路)を装着部の2本のリード線(患者接続)間に挿入して測定する。

誤り。接地漏れ電流(保護接地線に流れる電流)の単一故障状態は、保護接地線の断線では評価しない(断線すると電流経路が遮断され測定意義がなくなる)。保護接地線断線の模擬は外装漏れ電流のSFCで用いられる。接地漏れ電流のSFCは電源導線の断線等で評価するのが一般的である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

$滅菌法の特徴と適応を整理する。EOG(エチレンオキシドガス)滅菌は通常、温度約40〜60\ ^\circ\mathrm{C}、相対湿度50〜60\%程度で行われ、室温(常温)前提ではない。濾過滅菌は0.22\ \mu\mathrm{m} 前後の微細孔フィルタで液体や気体中の微生物(主に細菌 \cdot 真菌など)を物理的に捕捉 \cdot 除去する方法で、熱に弱い溶液に用いられる。乾熱滅菌は高温乾熱(例:250\ ^\circ\mathrm{C}で一定時間)によりエンドトキシン(発熱性物質)の不活化(脱パイロジェン)に有効である。照射滅菌では、\gamma線は非荷電で高い透過性を有し、電子線は\gamma線より透過性が低い。高圧蒸気滅菌は高温高圧の飽和水蒸気によりタンパクを変性させるため、血清のようなタンパク質を含む材料には不適で、こうした液体には濾過滅菌を選択する。$

選択肢別解説

$誤り。EOG滅菌は通常、温度約40〜60\ ^\circ\mathrm{C} \cdot 相対湿度50〜60\%程度の管理下で実施される。室温(常温)そのままではなく、中温と湿度管理が必要である。$

$正しい。濾過滅菌は0.22\ \mu\mathrm{m} 程度の微細孔フィルタを通過させ、微生物を物理的に捕捉 \cdot 除去する。熱変性しやすい溶液やガスの微生物除去に適する(ウイルスは孔径条件により通過し得る点に留意)。$

$正しい。乾熱滅菌は高温条件(例:250\ ^\circ\mathrm{C}で一定時間)によりエンドトキシンを不活化(脱パイロジェン)できる。通常の乾熱滅菌条件でも微生物の死滅は可能だが、エンドトキシン無毒化にはより高温 \cdot 十分な保持時間が求められる。$

$誤り(本文の「\u03b1線」は「\gamma線」の誤記と解して判断)。照射滅菌では\gamma線の方が電子線より透過性が高い。従って「電子線滅菌は\gamma線滅菌より透過性が高い」は成り立たない。一方、\u03b1線は滅菌に通常用いられず、透過性も極めて低い。$

誤り。高圧蒸気滅菌は高温の飽和水蒸気でタンパク質を変性させるため、血清のようなタンパク質を含む試料には不適である。血清の無菌化には濾過滅菌が用いられる。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

血液浄化の各方式は、用いる膜・カラムと物質移動原理が異なる。血漿吸着は血漿分離で得た血漿のみを吸着器に通すため、血球を通すという記述は誤り。血液濾過は限外濾過膜を用い、圧差(TMP)で濾過する方法であり、逆浸透膜は透析液原水処理に用いるものなので不適。細胞分離は血液中の特定の細胞成分(白血球・血小板など)を除去するため正しい。直接血液吸着は全血をそのまま吸着器に灌流するので正しい。血液透析は主として拡散により溶質を除去し、膠質浸透圧差を利用して除去するという説明は不適切。従って正しい組合せは3と4。

選択肢別解説

誤り。血漿吸着(PA)は、血漿分離器で分離した血漿を吸着カラムに通して病因物質を除去する。血球成分(赤血球・白血球・血小板など)をカラムに通すのは行わない。血球は患者に返血する。

誤り。血液濾過(HF)は半透膜(限外濾過膜)を用い、経膜圧差(TMP)により濾液(限外濾過液)を得る。逆浸透膜(RO膜)は透析液の原水処理(透析用水の製造)に用いられ、体外循環の濾過膜としては用いない。

正しい。細胞分離療法(アフェレシスの一種)は、血液中の特定の細胞成分(例:白血球、血小板、赤血球など)を選択的に除去する治療である。

正しい。直接血液吸着(DHP/HA)は血漿分離を行わず、全血を直接吸着材(活性炭やポリミキシンB固定化カラムなど)に灌流して病因物質を吸着除去する。

誤り。血液透析(HD)は主として拡散(濃度勾配)により低・中分子溶質を除去し、体液除水は経膜圧差(静水圧差)で行う。膠質浸透圧差は透析の主要な溶質除去原理ではない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

臨床工学技士法第2条は、臨床工学技士の業務を「医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作および保守点検」と規定している。厚生労働省の業務指針でも、患者の身体に直接侵襲する医行為は原則行わず、装置の管理・安全な運用に必要な範囲での行為(回路先端部での接続・除去、装置側のサンプリングポート等からの採血)は認められると整理されている。したがって、人工心肺装置の操作に必要な情報を得るための装置からの採血、血液浄化装置回路先端部と外シャントの接続、人工呼吸器回路先端部と気管チューブの接続は実施可能である。一方、気管内吸引のような看護業務や、装置を介さない血管カテーテルからの採血は臨床工学技士の業務範囲外である。

選択肢別解説

不可。気管内および気管挿管内の吸引は、患者の気道に直接介入する看護・医療行為であり、臨床工学技士の「生命維持管理装置の操作・保守点検」の範囲を逸脱する。業務指針でも直接侵襲的処置は原則行わないとされる。

可。人工心肺装置の安全運転管理に必要な情報(例:血液ガス、ACT 等)を得る目的で、装置(回路・リザーバ・サンプリングポート等)から採血する行為は、生命維持管理装置の操作に付随する行為として認められている。

可。血液浄化装置の回路先端部と外シャント(既設バスキュラーアクセス)との接続は、装置先端部での接続・除去として業務指針で認められる範囲に該当する。穿刺の是非とは別概念であり、既設アクセスへの接続は実施可能。

可。人工呼吸装置回路の先端部を気管チューブ(または気管切開カニューレ)に接続・除去する行為は、装置の安全な運用に不可欠であり、回路先端部での接続として認められている。

不可。血圧測定用に単独で留置された血管カテーテルからの採血は、装置を介さない直接の人体への侵襲行為であり、臨床工学技士の業務範囲には含まれない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

医用材料が生体に接触すると、時間経過で初期(急性)反応と後期(慢性)反応に大別される。急性反応は接触直後〜数時間・数日以内に起こるもので、血漿タンパク(補体・凝固系)の即時活性化、急性炎症、血栓形成、発熱、即時型アレルギー(アナフィラキシーによるショック)などが代表的である。これに対し慢性反応は組織修復や異物反応が進行して生じる線維性カプセル化、石灰化、肉芽形成などで、週〜月以降に顕在化する。したがって本問で急性反応に該当するのは補体活性化とショックである。

選択肢別解説

カプセル化は異物の周囲に線維性被膜が形成される異物反応の結果で、時間を要する慢性(後期)反応に分類される。急性反応には該当しない。

石灰化は材料表面や周囲組織へのカルシウム塩沈着で、経時的に進行する慢性(後期)反応である。急性反応ではない。

肉芽形成は修復過程や慢性炎症でみられる組織反応で、異物反応の進展に伴う慢性(後期)反応である。急性反応には含まれない。

補体活性化は材料接触直後に血漿補体系が即時に作動する初期(急性)反応である。C3a・C5aなどのアナフィラトキシン産生により炎症惹起や全身反応の誘発につながり得るため、急性反応に分類される。

ショック(とくにアナフィラキシーショック)は材料やその関連物質が引き金となって接触直後に起こり得る全身性の重篤な急性反応である。循環不全・血圧低下などを呈し、急性反応に分類される。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

血液浄化の安全管理では、(1)人的要因の低減(計画的かつ反復的な研修)、(2)水処理・透析液の清浄化管理、(3)装置・配管系の適切な洗浄消毒、(4)感染症対策(検査、告知、標準予防策の徹底)が柱となる。設問で誤っているのは「透析液ラインの洗浄にグルタールアルデヒドを用いる」である。グルタールアルデヒドは毒性・刺激性が強く、残留や吸入曝露の危険があるため透析液系の消毒薬としては不適切で、実務では次亜塩素酸、過酢酸、過酸化水素、クエン酸+熱水、熱水などを用いる。透析用水はRO処理水を用いて清浄度を担保し、感染症(HBV/HCV/HIV等)は適切にスクリーニング・告知しつつプライバシー保護と標準予防策を徹底する。

選択肢別解説

正しい。血液浄化治療は装置操作・患者安全・感染対策など多面的なリスクを伴うため、手順の標準化とヒヤリハット共有を含む反復研修は不可欠である。定期的な教育によりアラーム対応、回路接続・観察、汚染時の対応などの質が維持・向上する。

正しい。透析液の清浄化にはRO(逆浸透)処理水の使用が基本で、細菌・エンドトキシン・溶解性不純物の低減に有効である。原文は用語として『透析用水にはRO処理水を用いる』とするのが適切であり、趣旨としては妥当である。

誤り。グルタールアルデヒドは毒性・刺激性が強く、残留の危険や蛋白固定化による清掃性低下の懸念があり、透析液ラインの消毒には用いない。実務では次亜塩素酸(ナトリウム)、過酢酸、過酸化水素、クエン酸+熱水、熱水などが推奨される。したがって本選択肢は不適切である。

正しい。C型肝炎検査の結果は本人に適切に告知し、プライバシー保護に配慮しつつ治療計画・感染対策(針刺し対策、環境清掃、器材の区分管理など)に反映する。職員には必要最小限の情報共有を行い、差別のない対応と標準予防策の徹底を行う。

正しい。透析導入時や転入時にHIVを含む感染症スクリーニングを実施することは感染管理上有用である。ただし実施にはインフォームド・コンセントが必要で、結果の取扱いは厳格なプライバシー保護の下で行う。結果に関わらず標準予防策は徹底する。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

体外循環では気泡混入や回路空破による送脱血障害が重大事故につながるため、レベル監視とフィルタリング、気泡対策が基本となる。レベルセンサは通常、静脈貯血槽の液面を超音波式・光学式・静電容量式などで監視し、液面低下による空気誤送を防ぐ。動脈フィルタは微小気泡や微小異物の除去を目的に目開きが小さく(代表的に約40 μm前後)、バブルトラップは比較的粗い目(100~200 μm程度)で気泡捕捉・脱気を担う。閉鎖回路(ECMO等)でも採血・薬剤注入・接続部の不具合などで気泡が侵入し得るため、気泡監視は不可欠である。エアブロック(エアロック)は主に脱血側に空気が入りサイフォン効果が途絶して脱血が停止する現象を指す。

選択肢別解説

不正解。人工心肺で用いるレベルセンサは一般に超音波式・光学式・静電容量式などの非接触型が主流で、磁気センサを用いる方式は一般的ではない。よって「磁気センサが用いられている」との断定は不適切。

不正解。レベルセンサは静脈貯血槽の液面監視に用い、液面低下時にポンプ停止や警報で空気誤送を防ぐ。エアトラップ(バブルトラップ)は気泡捕捉・脱気のための器具であり、レベルセンサの取り付け対象ではない。

正解。動脈フィルタは微小気泡・微小異物の除去を目的に目開きが小さく(代表的に約40 μm前後)、バブルトラップのスクリーンはこれより粗い(おおむね100~200 μm程度)。したがって動脈フィルタの方が目が細かい。

不正解。閉鎖回路(PCPS/ECMO等)でも採血・薬剤注入、コネクタの緩み、陰圧条件下での接続部からの吸気などにより気泡が流入する可能性がある。「可能性はない」は誤り。

不正解。エアブロック(エアロック)は主として脱血回路側に空気が入り、静水圧差(サイフォン)による脱血が途絶して流れが止まる現象を指す。送血回路が空気で満たされて停止する状況の定義ではない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

臨床工学技士は、医師の指示の下で生命維持管理装置の操作・保守点検等を行うが、身体への新たな侵襲(気管挿管、血管への直接穿刺、ECMOカニューレ挿入などの医行為)は業務として認められていない。一方、既に確保された気道・血管ルートを前提とした装置関連のケア(人工呼吸中の気道内吸引、動脈留置カテーテルからの採血など)は、厚生労働省通知「臨床工学技士の業務に関する基本的な考え方」(2010年)等により、医師の指示の下で実施が認められている。従って、認められていないのは1(気管挿管)、4(血管への直接穿刺による輸血)、5(ECMO用カニューレの挿入)である。

選択肢別解説

認められていない。気管挿管は新たな気道確保を伴う侵襲的医行為であり、医師が行う。臨床工学技士は人工呼吸器の準備・設定・管理や挿管補助は担うが、挿管そのものは業務外である。

認められている。人工呼吸装置使用時の喀痰吸引(気道内吸引)は、装置管理に付随するケアとして医師の指示の下で実施可能と整理されている(2010年の厚労省通知)。適切な無菌操作・モニタリングを行うことが前提。

認められている。既に留置された動脈カテーテルからの採血は、装置管理や検査のための手技として医師の具体的指示の下で実施可能とされている。新たな動脈穿刺を行うことは含まれない点に留意する。

認められていない。血管への直接穿刺による輸血は新たな穿刺を伴う侵襲的医行為であり、臨床工学技士の業務範囲外である(医師が実施)。既存ルートへの装置接続・管理とは区別される。

認められていない。ECMO用カニューレの体内挿入(血管穿刺・留置)は医師が行う。臨床工学技士は体外循環回路の準備・操作・保守や治療中の管理を担うが、カニュレーションは業務外である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

生体材料を体内に植え込むと、直後〜数時間の急性期には蛋白吸着、血小板付着・血液凝固、補体活性化、急性炎症などが先行して起こる。一方、週〜月の時間スケールで持続・進展する慢性反応としては、線維芽細胞の増殖とコラーゲン沈着による線維性被膜形成(カプセル化)や、材料・周囲組織へのリン酸カルシウム沈着(石灰化)などが代表的である。したがって、本問で慢性反応に該当するのは石灰化とカプセル化であり、血液凝固・アナフィラキシー・補体活性化は材料接触直後に生じる急性反応に分類される。

選択肢別解説

正しい。埋植後の時間経過の中で材料表面や隣接組織にリン酸カルシウムが沈着する現象(石灰化)は、週〜月のスケールで進行する慢性反応の代表例である。心臓弁や長期留置デバイスで問題となる。

誤り。血液凝固は材料接触直後に血小板付着や凝固カスケード活性化を介して起こる急性反応であり、慢性反応には分類されない。

誤り。アナフィラキシーはIgE依存性の即時型アレルギーで、曝露後短時間で発現する急性全身反応である。慢性反応ではない。

誤り。補体活性化は材料接触初期にC3などが関与して速やかに起こる急性の免疫学的反応である。長期的影響を及ぼすことはあり得るが、分類上は急性反応に位置づけられる。

正しい。カプセル化は線維芽細胞の増殖とコラーゲン沈着により材料周囲に線維性被膜が形成される慢性反応で、埋植後の週〜月で進行・安定化する。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

事故原因の成立性で判断すると、単回使用(ディスポーザブル)製品の再使用は交差感染の典型的リスクであり正しい組合せ。高圧酸素ボンベのバルブを急に開くと断熱圧縮で局所が高温となり、酸素により可燃物(油脂や埃、樹脂)が容易に着火し発火につながるため、これも正しい。アルコール系消毒薬は引火性で、乾燥不十分のまま電気メスを用いると火炎・フラッシュ火災を生じ、熱傷の原因となるため正しい。一方、ヒューズの断線は過電流時に回路を遮断する保護動作であり、機器停止は招くが感電の直接原因にはならない。X線CT装置への電源供給停止時はX線が発生せず、新たな被曝は生じないため不適切な組合せである。

選択肢別解説

誤り。ヒューズの断線は過電流から機器や配線を保護するための遮断動作で、電源が遮断され感電リスクはむしろ低下する。機器の停止や診療中断は起こり得るが、感電の直接原因にはならない。

誤り。X線CTは電源供給がなければX線を発生できない。電源供給が停止すれば照射は止まり、新たな被曝は生じない(問題となるのは検査中断や画質不良など)。

正しい。ディスポーザブル(単回使用)製品の再使用は十分な洗浄・滅菌が担保できず、交差感染のリスクを高めるため禁止されている。従って「感染」の原因として妥当。

正しい。高圧酸素ボンベを急激に開放すると断熱圧縮で調整器やバルブ付近が高温となり、酸素により可燃物が着火しやすく発火の原因となる。バルブはゆっくり開け、油脂の付着を避けるなどの管理が必要。

正しい。アルコール系消毒薬は引火性が高く、乾燥不十分の皮膚・ドレープ上で電気メスの熱や火花により引火しフラッシュ火災・熱傷を生じ得る。十分な乾燥確認と液だまりの除去が必要。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。