第40回ME2午前50問の類似問題

ME2第28回午前:第54問

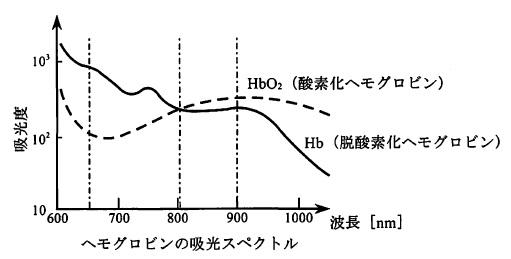

厚さの等しい血液層に同じ強度の光を照射したとき、最も透過光強度が強くなる組合せはどれか。なお、図はヘモグロビンの吸光係数の波長特性を示す。ただし、血液のヘマトクリット値はすべて同じとし、動脈血の酸素飽和度は97%、静脈血では70%とする。

1:静脈血 -- 波長650nm

2:動脈血 -- 波長650nm

3:静脈血 -- 波長805nm

4:動脈血 -- 波長900nm

5:静脈血 -- 波長900nm

国試第18回午前:第55問

血液計測で誤っているのはどれか。(生体計測装置学)

1:電磁流量計の原理は電磁誘導である。

2:経皮的ドプラ血流計は無侵襲計測器である。

3:色素希釈法は心拍出量測定に用いられる。

4:プレチスモグラフィは組織血流計測に用いられる。

5:熱希釈式心拍出量計測法は大動脈血液温の変化を利用している。

国試第33回午前:第28問

トランジットタイム型超音波血流計の特徴で正しいのはどれか。

a:伝搬時間を利用する。

b:複数チャネルの同時計測が可能である。

c:ゼロ点補正が必要である。

d:体表面からの測定が可能である。

e:一つの超音波振動子で計測できる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e