第27回国試午前31問の類似問題

国試第2回午後:第66問

大動脈内バルーンパンピング法(IABP)を行うとき通常、トリガとして用いるのは心電波形のどの部分か。

1:P波

2:Q波

3:R波

4:S波

5:T波

国試第1回午前:第82問

動脈血の酸素飽和度を連続測定するパルスオキシメータはどの方法を用いているか。

1:特定周波数の電流に対する電気インピーダンスを利用

2:磁場を加え、核磁気共鳴を利用

3:微弱なエックス線の吸収率を利用

4:超音波に対する音響インピーダンスを利用

5:特定波長の光の吸収率を利用

国試第11回午前:第55問

脳波計のフィルタについて正しいのはどれか。

a:時定数0.3秒のとき低域遮断周波数は0.5Hzである。

b:基線のゆるやかな動揺を除去するには時定数を0.1秒に下げる。

c:時定数を0.3秒から0.1秒にするとβ波が抑制される。

d:高域遮断フィルタを使用すると校正電圧曲線に棘が出現する。

e:筋電図が混入するときには高域遮断フィルタによって除去する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第19回午後:第56問

IABP作動のトリガ信号として用いられるのはどれか。(体外循環装置)

a:心尖拍動波

b:心電図R波

c:動脈圧波

d:静脈圧波

e:心電図P波

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

ME2第30回午後:第11問

観血式血圧計について正しいのはどれか。

1:トランスデューサには圧電素子が使用される。

2:血圧アンプには高域通過フィルタが使用される。

3:血圧アンプには血圧波形の歪みを自動的に補正する機能がある。

4:血圧波形は使用するカテーテルの長さに影響されない。

5:大気開放点を右房の高さに一致させる。

国試第8回午後:第79問

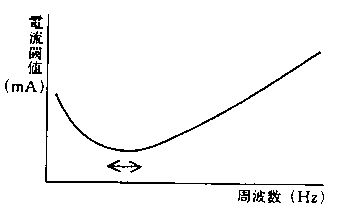

正弦波電流を10秒間心筋に通電した時、心室細動を起こす電流閾値と周波数との関係を図に示す。 矢印の部分の周波数帯域(Hz)として正しいのはどれか。

1:0.2~1.0

2:2~10

3:20~100

4:200~1000

5:2000~10000