第14回国試午後34問の類似問題

国試第4回午前:第67問

生体機構のモデル表現について誤っているのはどれか。

1:細胞の電気的モデルでは、細胞膜は静電容量で、細胞内外液はインダクタンスと抵抗との並列結合で表されている。

2:生体の電気現象において筋や神経細胞の活動電位は電源によって表される。

3:生体組織の機械的特性は弾性要素と粘性要素との組合せで表される。

4:循環系の機械的モデルでは、大動脈は主に弾性素子で、全末梢血管抵抗は抵抗素子で表される。

5:生体の熱現象のモデルは産熱、熱輸送、体表からの熱放散の各機構で表される。

国試第14回午前:第62問

正しい組合せはどれか。

a:電磁血流計 ――------------------------ 磁界変化検出

b:超音波血流計 ――---------------------- ドップラー効果

c:熱希釈法 ――-------------------------- 血液温度変化

d:電気的インピーダンスプレチスモグラフィ ―― 血液導電率変化

e:RIクリアランス法 ――-------------------- RI半減期計測

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第2回午前:第61問

生体物性について誤っているのはどれか。

1:異方性とは、例えば電気インピーダンスが生体内の部位によって異なる値を示すことをいう。

2:非線形とは、例えば刺激強度と反応とが比例関係にないことをいう。

3:周波数依存性とは、例えば導電率や誘電率が周波数によって変化することをいう。

4:粘弾性とは、例えば筋組織が粘性と弾性の両方の性質をあわせ持つことをいう。

5:細胞膜の興奮性とは、例えば神経細胞において、あるレベル以上の電気刺激で膜電位が跳躍的に変化してインパルスを発生することをいう。

国試第27回午後:第52問

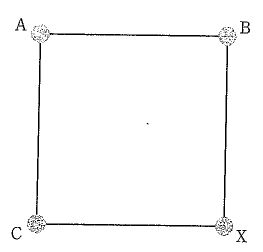

1次巻線数肌、2次巻線数心の理想変圧器について正しいのはどれか。

a:交流電圧の変換に用いられる。

b:コイルに発生する誘導起電力を利用している。

c:1次と2次のインピーダンス比は巻数の二乗に反比例する。

d:1次電圧をV1、2次電圧をV2としたときV1/ V2 = n1/ n2 が成立する。

e:1次電流をi1、2次電流をi2としたときi2/ i1 = n1/ n2 が成立する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e