臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

検索元問題

第25回 午後 第28問

20件の類似問題

観血式血圧計の測定誤差を増加させる要因でないのはどれか。...

広告

12

第二種ME技術認定試験 -

第34回 午後

類似度 50.8%

科目:

人工心肺でコントロールできないのはどれか。

1

体外循環血流量

2

患者の循環血液量

3

血液温度

4

呼吸数

5

動脈血酸素分圧

83

臨床工学技士国家試験 -

第35回 午前

正答率:64%

類似度 50.8%

正しいのはどれか。

a

毛細血管内を通過する際、赤血球は変形する。

b

血管内膜のコラーゲンが増加すると脈波伝搬速度が速くなる。

c

大動脈における動圧の値は静圧よりも大きい。

d

細動脈では血球が血管壁部に集まる。

e

安靜立位状態では平均動脈圧は測定部位に関わらず同じである。

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

57

臨床工学技士国家試験 -

第20回 午前

正答率:71%

類似度 50.8%

超音波ドプラ血流計について正しいのはどれか。(生体計測装置学)

a

パルスドプラ法はサンプルボリューム内の速度成分を測定できる。

b

パルスドプラ法には測定可能な速度に上限がある。

c

連続波ドプラ法は距離分解能を有する。

d

カラードプラ法ではエイリアシングが発生しない。

e

カラードプラ法は血流速度の2次元分布を測定できる。

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

広告

25

臨床工学技士国家試験 -

第35回 午前

正答率:70%

類似度 50.7%

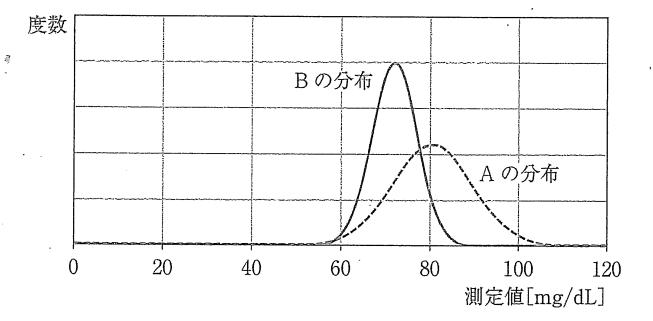

図は、同一検体の血糖値をA、Bの2種類の計測法で測定した結果の分布である。使用した検体の真の血糖値を80mg/dLとしたとき正しいのはどれか。 ただし、十分な回数の測定が行われたこととする。

1

AはBよりも正確度が高い。

2

AはBよりも精密度が高い。

3

AはBよりも分布の平均値が小さい。

4

AはBよりも偶然誤差が小さい。

5

AはBよりも系統誤差が大きい。

39

臨床工学技士国家試験 -

第8回 午後

正答率:95%

類似度 50.7%

科目:

体外循環時のトラブルと処置との組み合わせで正しいのはどれか。

a

空気塞栓 ――――――――-― 上半身挙上

b

送血ポンプの停止 ――――-― 手動送血

c

代謝性アシドーシス ―------― 炭酸水素ナトリウム(重曹)投与

d

人工肺の故障 ――――――― 心臓マッサージ

e

低体温からの復温 ――――-― 急速加温

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

78

臨床工学技士国家試験 -

第37回 午後

正答率:24%

類似度 50.7%

慢性維持血液透析の回路に空気混入が生じる原因となるのはどれか。

a

脱血側穿刺針と血液回路の接続不良

b

脱血側サンプリングポートへの刺入ミス

c

生理食塩液ラインの閉鎖忘れ

d

抗凝固薬注入ラインとシリンジとの接続不良

e

ダイアライザ入口部と血液回路の接続不良

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

広告

57

臨床工学技士国家試験 -

第21回 午後

正答率:74%

類似度 50.7%

科目:

人工心肺使用中の溶血の直接的原因とならないのはどれか。

1

吸引ポンプの回転数上昇

2

脱血不良による陰圧の発生

3

熱交換器による過度の加温

4

小口径カニューレによるジェット流形成

5

ヘパリン投与不足

20

第二種ME技術認定試験 -

第28回 午後

類似度 50.7%

科目:

超音波ドプラ血流計について誤っているのはどれか。

1

血流の速度が計測できる。

2

非侵襲的に計測ができる。

3

ビームと直交する血流は計測されない。

4

25kHz程度の超音波を用いる。

5

血球からの音響反射を利用する。

84

臨床工学技士国家試験 -

第31回 午前

重要度:標準

正答率:83%

類似度 50.6%

正しいのはどれか。

a

毛細血管の分岐部では渦が発生しやすい。

b

大動脈では動圧の値と静圧の値はほぼ等しい。

c

血管に石灰化が起こると脈波伝搬速度は増加する。

d

ヘマトクリット値が上昇すると血液粘度が増加する。

e

動脈血圧のピーク値は体の部位によって異なる。

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

26

第二種ME技術認定試験 -

第31回 午後

類似度 50.6%

パルスオキシメータの測定不能の原因となるのはどれか。

1

末梢循環不全

2

高脂血症

3

上室性頻拍

4

静脈麻酔

5

酸素吸入

広告

58

臨床工学技士国家試験 -

第17回 午前

正答率:57%

類似度 50.6%

超音波ドプラ血液計について正しいのはどれか。

a

連続波ドプラ法は距離分解能を有する。

b

パルスドプラ法は測定可能な速度に上限がある。

c

パルスドプラ法はサンプルボリューム内の速度成分を測定できる。

d

カラードプラ法は血流速度の2次元分布を測定できる。

e

カラードプラ法はエイリアシングが発生しない。

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

28

臨床工学技士国家試験 -

第38回 午後

類似度 50.6%

科目:

心拍出量の測定について誤っているのはどれか。

1

Fick法では動静脈血酸素含有較差を利用する。

2

色素希釈法では指示薬としてインドシアニングリーンを用いる。

3

単回の熱希釈法では冷却した指示薬を右房に注入する。

4

熱希釈法を利用して連続心拍出量を測定できる。

5

動脈圧波形解析法ではサーモダイリューションカテーテルを用いる。

64

臨床工学技士国家試験 -

第20回 午前

正答率:54%

類似度 50.5%

科目:

自動血球計数装置について誤っているのはどれか。(生体計測装置学)

1

赤血球数の測定にはオームの法則が用いられる。

2

平均赤血球容積が得られる。

3

ヘモグロビン量が得られる。

4

ヘマトクリット値が得られる。

5

濃縮した血液検体が用いられる。

広告