臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

医用超音波画像は、生体内の音響インピーダンス差により生じる反射(エコー)を検出して断層像をリアルタイムに表示するのが基本である。周波数は一般に1〜数十MHz(おおむね1〜30 MHz)が用いられ、低周波ほど深部まで届くが分解能は下がり、高周波ほど分解能が上がるが減衰が大きく浅部向きである。形態描出にはBモード(輝度表示)を用い、血流の計測・画像化にはドプラ法(パルス/連続波、カラードプラ等)を用いる。従って、Bモードで臓器の形状を描出するという記述が正しい。

選択肢別解説

誤り。超音波診断の大きな利点はリアルタイム性であり、走査により毎秒数十フレーム以上の断層像を連続表示できる。よって「リアルタイムでの撮影ができない」は不正確。

誤り。医療用超音波は通常1〜数十MHz(代表的には約1〜30 MHz)を使用する。100 kHzは医用画像には低すぎ、1 MHz以下は特殊用途を除き一般的ではない。

正しい。Bモード(Brightness mode)は受信エコーの強度を輝度として表示し、走査によって臓器の断層像(形状)をリアルタイムに描出する。

誤り。血流速の計測・画像化にはドプラ法(スペクトラルドプラ、パワードプラ、カラードプラなど)を用いる。Aモードは深さ方向に対するエコー振幅を表示する方式で、血流画像化には用いない。

誤り。一般的な超音波画像は透過そのものを撮っているのではなく、生体組織間の音響インピーダンス $Z=\rho c$ の差により生じる反射(エコー)を主信号として画像化している。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

医用レーザは波長と組織吸収(主に水・ヘモグロビン・メラニン)により適応が異なる。Arレーザは488/514 nmの可視(青~緑)で網膜色素上皮・血管に吸収され網膜光凝固に用いられる。ArFエキシマレーザは193 nmの紫外で角膜実質を高精度に蒸散し近視矯正(PRK/LASIKのアブレーション)に用いる。Nd:YAGレーザ(1,064 nm)は深部まで届き凝固・止血能が高く石英ファイバ伝送が可能で、内視鏡下の腫瘍蒸散・止血などに広く用いられる。CO2レーザ(10.6 µm)は水に強く吸収され表層切開・蒸散向きで鎮痛治療は適切でない。He-Neレーザ(632.8 nm)は低出力で主に不可視レーザのガイド光に用いられ、凝固止血には通常用いない。以上より1・2・5が正しい。

選択肢別解説

正しい。Arレーザは488/514 nm(青・緑)の可視光で、メラニンやヘモグロビンに吸収されやすく網膜光凝固に用いられる(糖尿病網膜症、網膜裂孔など)。

正しい。ArFエキシマレーザは193 nmの紫外光で角膜表面を光化学的に蒸散(アブレーション)し、近視矯正手術(PRK/LASIK)に用いられる。

誤り。CO2レーザ(10.6 µm)は水への吸収が極めて大きく、表層での切開・蒸散・凝固に適する。鎮痛治療の主流は低出力の半導体レーザなどであり、CO2レーザを鎮痛目的で用いるのは不適切。

誤り。He-Neレーザ(632.8 nm)は低出力の赤色光で、CO2レーザなど不可視レーザの照準用ガイド光として用いられる。凝固止血能は乏しく、止血・凝固にはNd:YAGや高出力の可視~近赤外レーザを用いる。

正しい。Nd:YAGレーザ(1,064 nm)は組織深達性があり強力な凝固・止血能を持つ。石英ファイバで伝送できるため、内視鏡下での腫瘍蒸散・止血などのがん治療に用いられる。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

がん温熱療法(ハイパーサーミア)は腫瘍部を主に42〜43℃程度に30〜60分維持して腫瘍細胞の熱感受性を高め、放射線・化学療法の効果増強(放射線増感、薬剤感受性上昇)を狙う治療である。皮膚熱傷などの合併症を避けるため、アプリケータと皮膚の間に循環水入りのボーラス(水袋)を介在させて体表面を冷却・保護する。加温原理の違いにも注意が必要で、RF容量結合型では電界分布と血流冷却の影響から皮下脂肪が過熱しやすく、筋層より脂肪層が相対的に加温されやすい。一方、マイクロ波(915 MHz、2.45 GHzなど)は生体内での減衰が大きく外部照射では浅在性腫瘍向きで、深部腫瘍の加温には適さない。以上より、体表面の冷却にボーラスを用いるという記述が正しい。

選択肢別解説

誤り。温熱療法の標的は非凝固域である約42〜43℃(概ね40〜45℃)の維持であり、65℃以上は蛋白凝固・組織壊死を起こす高温域(アブレーションの領域)で、ハイパーサーミアの目標温度ではない。

誤り。放射線療法との併用は禁忌ではなく、むしろ一般的な併用法である。温熱は腫瘍の放射線感受性を高め(DNA損傷修復の阻害、腫瘍酸素化の改善など)、相乗効果が期待される。

正しい。アプリケータと皮膚の間に循環水入りボーラス(水袋)を介在させ、皮膚表面を冷却・保護しつつ結合を安定化させることで、表在組織の過熱を防ぎ病巣部への加温を狙う。

誤り。RF容量結合型では皮下脂肪は導電率が低く血流冷却も乏しいため局所に電界・熱が集中しやすく、脂肪層のほうが筋肉より過熱されやすいことが知られている。

誤り。外部照射のマイクロ波(例:915 MHz、2.45 GHz)は生体内での減衰が大きく、主に浅在性腫瘍の加温に用いられる。深部腫瘍の加温には適さない(深部はRFやアレイ照射などが用いられる)。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

電気メス起因が疑われる熱傷が術直後に判明した場合、臨床工学技士の初動は「患者安全の確保」「証拠保全」「機器点検」「記録化」の4点が基本となる。具体的には、使用したディスポーザブル対極板(コードやコネクタを含む)の回収・保管によって貼付状態や導通、ジェル状態、ロット情報等を後日検証できるようにする。さらに電気メス本体は高周波漏れ電流など安全性能を専用アナライザで点検し、機器側要因(異常な分流・漏れ)の有無を評価する。熱傷部は患者の同意を得たうえで写真撮影し、部位・大きさ・周囲皮膚の状態などを記録して経時的観察と原因究明に資する。一方、原因究明のために患者を手術室へ不必要に留め置くことは有害であり、必要な処置を行ったうえで適切な場所へ速やかに移送する。心電図モニタの「低周波」患者漏れ電流測定は電気メスによる高周波熱傷の原因解析としては不適切で、求められるのは高周波側の評価である。

選択肢別解説

正しい。事故対応では証拠保全が重要であり、使用済みディスポーザブル対極板(貼付部位・剥離状況・ジェル状態、コードやコネクタの接触不良の有無等)を回収・保管して後日の検証に備える。廃棄すると貼付不良や分流の手掛かりが失われる。

正しい。電気メス本体の高周波漏れ電流などの安全性能を専用アナライザで測定し、異常な分流や機器故障の有無を確認する。高周波領域の評価は高周波熱傷の原因究明に直結する。

誤り。心電図モニタの患者漏れ電流測定は主として低周波(商用周波数帯)評価であり、高周波電流が関与する電気メス熱傷の原因解析としては適切でない。必要なのは高周波側の分流・漏れの評価である。

誤り。原因究明が終わるまで患者を手術室に留め置くのは不適切。患者の安全と術後管理を優先し、必要な処置と記録を行ったうえで速やかに適切な病棟等へ移送し、原因調査は別途進める。

正しい。患者の同意を得たうえで熱傷部位を写真記録しておくことは、経過観察と原因究明に有用である(部位・大きさ・周囲皮膚の状態、スケール併記等)。個人情報保護と同意取得を徹底する。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

本問の「人体にエネルギーを加えて生体情報を得る」は、生体計測学でいう能動的計測(外部から微弱な電流・超音波・光などのエネルギーを人体に与え、その応答を測る)を指す。選択肢中でこれに該当するのは、胸部に微弱な高周波電流を流して胸郭インピーダンスの変化から呼吸動態を推定するインピーダンスニューモグラフである。他の選択肢は、生体が自発的に発する信号や状態(磁界・温度・足圧など)を外部エネルギーを与えずに検出する受動的計測に分類される。なお、カプノメータは赤外線光源を用いるが、照射対象は採取した呼気サンプルであり、人体にエネルギーを加える装置ではない。

選択肢別解説

カプノメータは呼気中CO₂濃度を赤外線吸収で測定する。赤外線は分析器内で採取ガスに照射され、人体へエネルギーを加えないため、能動的計測装置には該当しない。

SQUID磁束計は心磁図・脳磁図など生体由来の微弱磁界を超伝導センサで受動的に検出する装置であり、人体に外部エネルギーを与えない。

熱電対体温計はゼーベック効果により接点の温度差から起電力を得て温度を測る受動的計測。人体へエネルギーを加えない。

インピーダンスニューモグラフは胸部に微弱な高周波電流(外部エネルギー)を流し、呼吸に伴う胸郭インピーダンス変化を測定する能動的計測装置である。設問の条件に合致する。

重心計(スタビロメータなど)は被検者の足圧中心や荷重分布の変化を力センサで受動的に検出する装置であり、人体にエネルギーを加えない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

医薬品医療機器等法(旧薬事法)に基づき、医療機器はリスクに応じて一般医療機器(クラスI)、管理医療機器(クラスII)、高度管理医療機器(クラスIII・IV)に分類される。人工呼吸器、人工心肺装置、輸液ポンプ、除細動器はいずれも重篤な転帰に直結し得るため高度管理医療機器(多くはクラスIIIまたはIV)に位置づけられる。一方、自動電子式血圧計は管理医療機器(クラスII)であり、高度管理医療機器ではない。したがって「高度管理医療機器でない」ものは自動電子式血圧計である。

選択肢別解説

人工呼吸器は生命維持に直結する機器で、重大な危害を招き得るため高度管理医療機器(クラスIIIまたはIV)に分類される。よって設問の「高度管理医療機器でない」には該当しない。

人工心肺装置は循環・呼吸機能を代行する極めて高リスク機器であり、高度管理医療機器(通常クラスIV)に分類される。したがって「高度管理医療機器でない」には該当しない。

自動電子式血圧計は一般に管理医療機器(クラスII)であり、高度管理医療機器ではない。よって本問で問う「高度管理医療機器でない」に該当する。

輸液ポンプは薬液や輸液を一定速度で体内に注入する機器で、過量・過少投与が重篤な転帰につながり得るため、高度管理医療機器(多くはクラスIII)に分類される。したがって「高度管理医療機器でない」には該当しない。

除細動器は致死的不整脈に対し電気ショックを与える高リスク機器で、高度管理医療機器(通常クラスIV)に分類される。よって「高度管理医療機器でない」には該当しない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

悪性腫瘍の温熱療法(ハイパーサーミア)は、腫瘍局所を概ね42〜43℃(臨床的には42.5℃前後)まで一定時間(30〜60分程度)加温して腫瘍細胞に選択的障害を与える治療で、放射線・化学療法との併用で相乗効果(放射線増感、薬剤感受性増強、DNA修復阻害など)が期待される。加温法にはマイクロ波、RF(高周波)などがあり、マイクロ波は透過深度が浅く浅在性病変に適し、深部病変にはRF(容量結合型:対向電極で患部を挟んでジュール熱で加温、誘導型:コイル磁場で渦電流加温)などが用いられる。温熱の繰り返しにより生体は一過性の熱耐性(thermotolerance)を獲得し、一般に加温後24〜48時間で最大となり、その後72時間程度で減弱する。

選択肢別解説

誤り。腫瘍細胞に十分な致死的効果を与えるには一般に42〜43℃程度までの加温が必要で、39〜40℃は「軽度(ミルド)ハイパーサーミア」に相当し、単独での腫瘍壊死には不十分とされる。

誤り。マイクロ波(例:915 MHz、2.45 GHz)は生体内での減衰が比較的大きく、透過深度が浅いため浅在性腫瘍の加温に適する。深在性腫瘍の加温にはRF加温(容量結合型・誘導型)や超音波などが用いられる。

正しい。RF(高周波)加温のうち容量結合型では、患部を対向する二つの電極で挟み、高周波電流を流して体内のジュール熱(抵抗加熱)で加温する方式である。

正しい。温熱療法は放射線療法と併用されることが多く、温熱により放射線感受性が高まる(酸素化の改善、DNA損傷修復の阻害、S期細胞への効果増強など)ため、局所制御率の向上が期待できる。

誤り。熱耐性(thermotolerance)は加温後24〜48時間で最大となり、その後72時間程度で低下するのが一般的であり、「1週目で最大」は不適切である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

体外式除細動器の二相性波形は半導体スイッチ(IGBTやMOSFET)で通電途中に極性を反転させる設計で、より低エネルギで効果的かつ心筋障害が少ない。出力パルス幅(1ショックの通電時間)は $\mathrm{ms}$ オーダー(概ね $2 \sim 5\,\text{ms}$ 程度)で、$\mu\text{s}$ ではない。出力端子は患者保護と漏れ電流防止のためフローティング(非接地)である。点検の通電テストは立ち上がりが急峻な高電圧パルスでも波形を乱さないよう、リアクタンスを極力排した $50\,\Omega$ の無誘導抵抗を用いる。心房細動・粗動の除去(同期カルディオバージョン)は、$T$ 波ショックによるR-on-T現象を避けるため $R$ 波同期で実施する。

選択肢別解説

正しい。二相性除細動は半導体スイッチ(IGBTやMOSFETのHブリッジ等)により通電途中で極性を反転させ、正負2相のパルスを連続して印加する。これにより除細動効率が高まり、必要エネルギを低減できる。

誤り。出力パルス幅は $\mathrm{ms}$ オーダーであり、典型的には $2 \sim 5\,\text{ms}$ 程度(相ごと数 $\mathrm{ms}$)である。$2 \sim 5\,\mu\text{s}$ のようなマイクロ秒オーダーでは心筋の実効脱分極に必要な通電時間を満たさない。

誤り。除細動器の出力端子(パドル/パッド)はフローティング(非接地)であり、どちらか一方を接地すると漏れ電流や予期せぬ電撃の危険が増すため、医用電気機器の個別規格でも絶縁が求められる。

正しい。通電テストでは波形を忠実に評価するため、誘導成分で歪まない $50\,\Omega$ の無誘導抵抗をダミーロードとして用いる。臨床での胸郭インピーダンスの標準的模擬値としても用いられる。

正しい。心房細動や心房粗動の除去(同期カルディオバージョン)は、$T$ 波付近での通電(R-on-T)による心室細動誘発を避けるため $R$ 波同期で施行する。心室細動などには非同期ショックを用いる。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

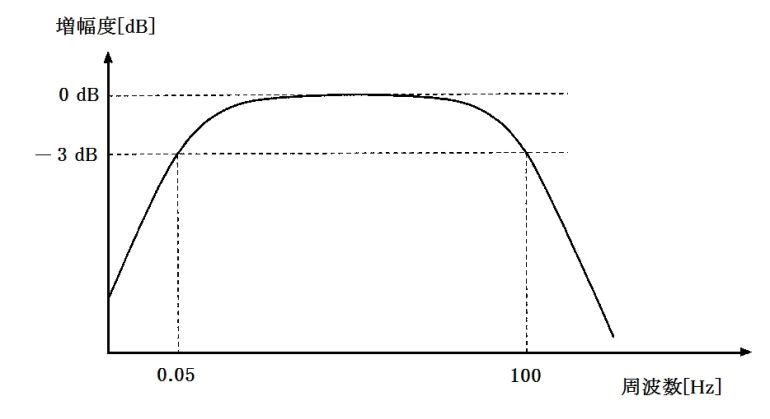

添付図は低域側の−3 dB点がおよそ0.05 Hz、高域側の−3 dB点が約100 Hzにあるバンドパス特性を示す。これは診断用心電計が用いる標準的な帯域(概ね0.05〜100 Hz)と一致する。脳波計は低域遮断が通常0.5 Hz程度で図より高く、筋電計は数Hz〜数kHzと非常に広帯域、視覚誘発電位計は0.5〜300 Hz程度、観血式血圧計はDC(0 Hz)から数十Hzまでを必要とし、いずれも図の特性とは整合しない。したがって該当するのは心電計である。

選択肢別解説

脳波計(EEG)は一般に0.5〜100 Hz程度の帯域が用いられ、低域遮断は0.5 Hz付近が標準的。図は0.05 Hzまで通すため、EEGの典型的設定とは一致しない。

心電計(ECG)は診断目的で0.05〜100 Hz程度の帯域が標準で、ST偏位などの低周波成分を扱うため低域遮断は0.05 Hzが用いられる。図の−3 dB点が0.05 Hzと100 Hzに位置するため一致する(正解)。

筋電計(EMG)は筋電位の高周波成分を含むため、概ね5 Hz〜数kHz(例: 5 Hz〜10 kHz)の広帯域が必要。図は100 Hzで減衰しておりEMG用途には狭すぎて不適。

視覚誘発電位(VEP)は遅い成分も高速成分も扱うため、一般に0.5〜300 Hz程度が用いられることが多い。図の高域遮断100 Hzでは高周波成分が十分に通らず不一致。

観血式血圧計(IBP)は基線(DC)を含む圧の絶対値を扱うため、直流(0 Hz)からおよそ20〜30 Hz程度までを通すローパス系の特性が基本。図は0.05 Hzで高域通過を設けたバンドパスであり該当しない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。