第6回国試午前57問の類似問題

国試第18回午前:第78問

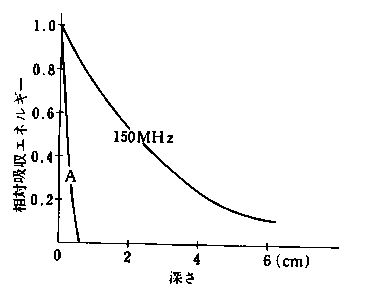

エネルギーの生体作用について正しいのはどれか。(医用機器安全管理学)

1:皮膚に対する熱作用効果は高周波電磁波の方が超音波より低い。

2:生殖細胞に対する超音波の安全限界は10mW/cm2である。

3:熱傷を起こす温度は患者短時間接触のとき、43°Cである。

4:眼障害に対する高周波電磁波の安全限界は100mW /cm2である。

5:ミクロショックで心室細動を起こす低周波電流は10μAである。

国試第13回午前:第61問

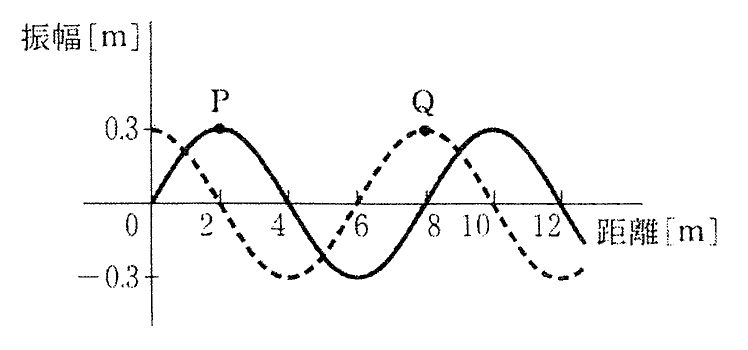

超音波ドップラー血流計について正しいのはどれか。

a:血流方向がプローブに向かっているとき、受信周波数は発信周波数より低くなる。

b:超音波ビームの照射方向が血流方向に対して垂直なとき、ドップラーシフトは観測されない。

c:周波数折り返し現象は血流速度が速いほど起こりやすい。

d:パルス繰り返し周波数は10MHz以上である。

e:最大計測深度はパルス繰り返し周波数が高いほど大きい。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

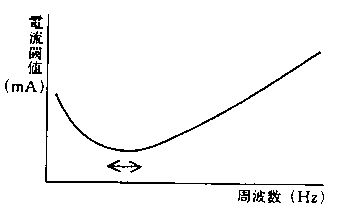

国試第8回午後:第79問

正弦波電流を10秒間心筋に通電した時、心室細動を起こす電流閾値と周波数との関係を図に示す。 矢印の部分の周波数帯域(Hz)として正しいのはどれか。

1:0.2~1.0

2:2~10

3:20~100

4:200~1000

5:2000~10000

国試第26回午後:第62問

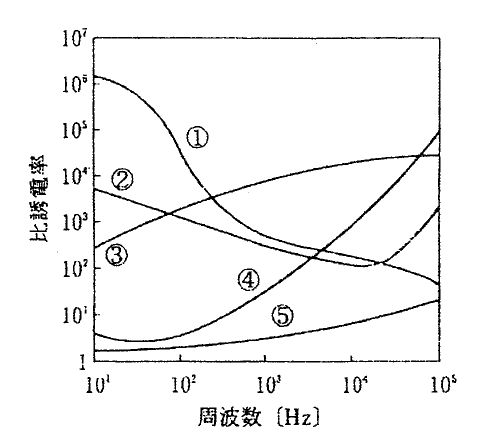

正しいのはどれか。

a:繰返し方形波の周波数スペクトルを求めるには逆フーリエ変換を用いる。

b:角周波数ωと周波数 f との関係はf =2πωで表される。

c:時系列信号をフーリエ変換すると周波数成分を知ることができる。

d:角周波数ωの正弦波(sin ωt)は一つの周波数成分で構成される。

e:繰返し三角波には基本波以外に高調波成分が含まれる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第6回午後:第74問

各種エネルギーの安全限界について正しいのはどれか。

1:皮膚に対する熱作用では高周波電磁波の方が超音波より低い。

2:生殖細胞に障害を起こす超音波は0.01W/cm2である。

3:熱傷を起こす温度は42°Cである。

4:眼障害を起こす高周波電磁波は0.1W/cm2である。

5:ミクロショックを起こす低周波電流は10mAである。