第2回国試午後60問の類似問題

国試第38回午前:第74問

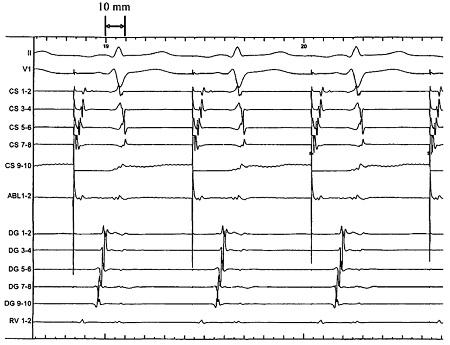

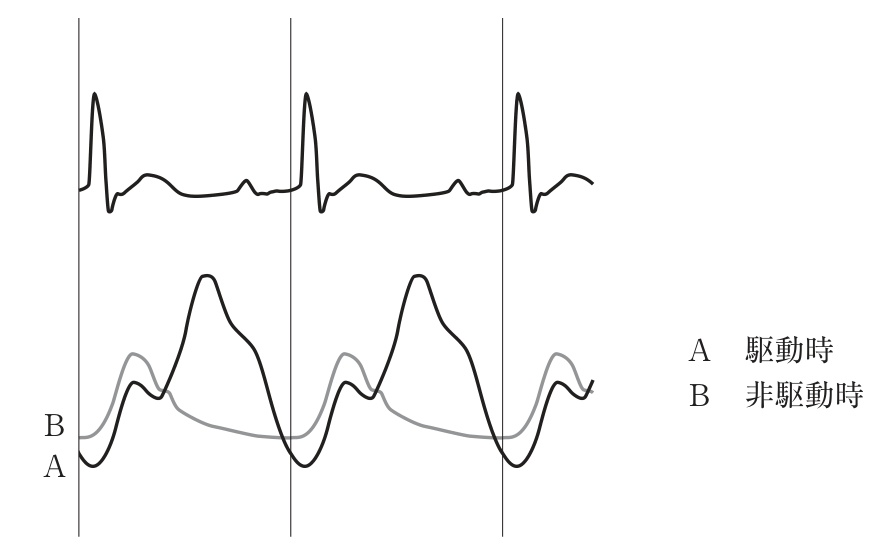

図のAの動脈圧波形を示す補助循環装置について正しいのはどれか。

1:流量補助の装置である。

2:心筋酸素消費量を減少させる。

3:ACTを400秒以上で管理する。

4:大動脈弁狭窄症には禁忌である。

5:心内留置型ポンプカテーテルと併用する。

国試第15回午前:第53問

観血式動脈圧計測について誤っているのはどれか。

1:高さは心臓に合わせる。

2:加圧バックは3気圧に設定する。

3:導管内に凝血ができると波形がなまる。

4:気泡は共振やなまりの原因となる。

5:導管を延長するには硬い材質のものを用いる。

国試第26回午後:第39問

次の電撃反応を起こす最小電流の大小関係で正しいのはどれか。A.心電図を計測中に被検者の患者がビリビリ感じた。B.体外式心臓ペースメーカを適用中の患者が心室細動を起こした。C.His束心電計に触れた医師が感電で行動の自由を失った。

1:A > B > C

2:B > A > C

3:B > C > A

4:C > A > B

5:C > B > A

国試第8回午前:第77問

次の電撃反応を起こす最少電流の大小関係で正しいのはどれか。A.心電図を計測中に被検者の患者がビリビリ感じた。B.体外式心臓ペースメーカを適用中の患者が心室細動を起こした。C.His束心電計に触れた医師が感電で行動の自由を失った。

1:A > B > C

2:B > A > C

3:B > C > A

4:C > A > B

5:C > B > A

ME2第33回午後:第11問

体内埋め込み型補助人工心臓の機能や特徴でないのはどれか。

1:ガス交換機能

2:血液ポンプ機能

3:抗血栓性

4:高耐久性

5:小 型

国試第24回午後:第71問

人工心肺を用いた体外循環で正しいのはどれか。(生体機能代行装置学)

a:血液希釈によって膠質浸透圧は低下する。

b:成人の体表面積あたりの灌流量は小児よりも多い。

c:低体温によって末梢血管抵抗は低下する。

d:心停止液にはCa2+を用いる。

e:プロタミンはヘパリン初期投与量の1~1.5倍を投与する。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e