臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

等電位化や医用接地、非常電源は医療安全の根幹となる病院電気設備の必須要件である。本問で不適切なのは選択肢2で、等電位接地設備における金属間電位差はミクロショック防止の観点から10 mV以下とすべきであり、「100 mV以下」は誤りである(代表人体抵抗1 kΩと誘発電流安全係数10 μAより、$1000\,\Omega \times 10\,\mu\mathrm{A} = 10\,\mathrm{mV}$)。医用接地極の接地抵抗は原則10 Ω以下(構造による緩和あり)、非接地配線方式(IT方式)は一線地絡時でも供給継続し絶縁監視で警報、非常電源コンセントは識別のため赤色、瞬時特別非常電源は立上り0.5秒以内という理解が適切である。

選択肢別解説

妥当。医用接地極の接地抵抗は原則10 Ω以下とされる。鉄骨鉄筋コンクリート造など一体的に構築された共用接地の場合は運用上100 Ω以下まで許容される場合があるが、原則値として10 Ω以下の記述は適切である。

不適切。等電位接地設備では患者周辺の金属間電位差を10 mV以下に抑える必要がある。根拠は代表人体抵抗1 kΩとミクロショック誘発電流の安全係数10 μAより、許容電圧は $1000\,\Omega \times 10\,\mu\mathrm{A} = 10\,\mathrm{mV}$。したがって「100 mV以下」は基準より1桁大きく誤り。

適切。非接地配線方式(IT方式)は絶縁変圧器二次側を大地から絶縁しており、一線地絡が発生しても直ちに遮断せず電源供給を継続できる(絶縁監視装置が警報)。継続性と安全性を両立するため手術室などで採用される。

適切。非常電源(特別非常電源系統)から給電されるコンセントは、平常時電源と明確に識別するため外郭(プレート等)を赤色とするのが規程・実務の標準である。

適切。瞬時特別非常電源(UPS等を含む無瞬断または極短時間切替型)の電圧立ち上がりは0.5秒以内とされ、生命維持装置等の継続運転を確保する要件を満たす。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

本問は JIS T 0601-1(医用電気機器の安全に関する一般要求事項)の用語定義の正誤を問う。正しいのは「接触可能金属部=工具を用いずに触れられる金属部分」である。永久設置形機器は商用電源(供給主電源)に永久接続され、工具なしで容易に取り外せない機器であり、商用電源に接続されない機器を含むという説明は誤り。補強絶縁については、本試験の取り扱いでは基礎絶縁に追加して用いる独立の絶縁(付加絶縁の趣旨)としており、「単独で用いる」は不適切。高電圧は交流1000 Vを超える、または直流1500 V(もしくはピーク1500 V)を超える電圧を指すため、交流500 V超という定義は誤り。安全特別低電圧(SELV)は大地から絶縁された回路で導体間の定格が交流25 V以下又は直流60 V以下であり、由来(商用電源を変圧したか否か)で定義されない点と、交流の上限が25 Vである点が重要である。

選択肢別解説

誤り。永久設置形機器(固定設置機器)は供給主電源(商用電源)に永久接続され、工具を用いずに容易に取り外せないことが要件である。したがって「商用電源に接続されない機器も含まれる」という記述は JIS T 0601-1 の定義に反する。

誤り。本試験の取り扱いでは、補強絶縁は基礎絶縁の不良時の感電防護を目的として基礎絶縁に追加して用いる独立の絶縁(付加絶縁の趣旨)として説明される。よって「単独で用いる」という記述は不適切である(用語の訳語・区分には規格間で表記揺れがある点に注意)。

正しい。接触可能金属部は、工具を使用せずに人が触れ得る金属部分(試験指などのアクセス試験により接触可能と判断される部分)を指す。JIS T 0601-1 の用語定義に一致する。

誤り。高電圧は一般に交流1000 Vを超えるか、直流1500 V(またはピーク1500 V)を超える電圧を指す。交流500 V超という基準は JIS T 0601-1 の定義と一致しない。

誤り。SELV(安全特別低電圧)は大地から切り離された回路で、導体間の定格電圧が交流25 V以下又は直流60 V以下であることが要件。由来が「商用電源を変圧した」かどうかは定義条件ではなく、また交流の上限は25 Vであるため、記述は二重に不適切である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

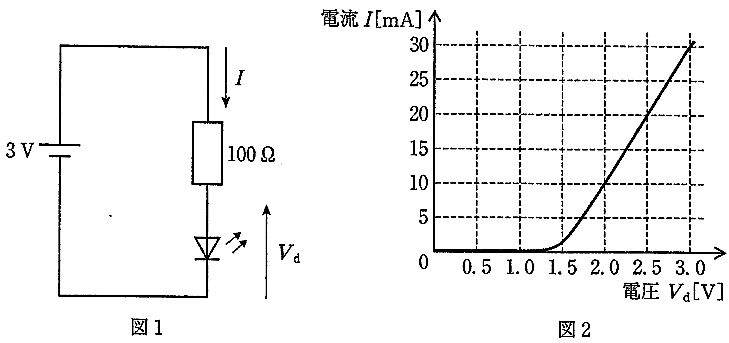

直列回路なのでキルヒホッフの電圧則より、電源電圧は抵抗の電圧降下とLEDの順方向電圧の和に等しい。すなわち $E=V_R+V_d$、ここで $V_R=IR$。数値を代入すると $3=100I+V_d$[V,A]。電流を mA 表記にすると $I=I_{mA}/1000$ より、負荷線は $V_d=3-0.1\,I_{mA}$ となる。図2のLED特性から $V_d\approx2.0$ V で $I\approx10$ mA を読み取れ、これを負荷線に代入すると $3=0.1\times10+2=1+2$ が成立する。したがって動作点は $I=10$ mA。

選択肢別解説

I=5 mA と仮定すると抵抗降下は $V_R=0.1\times5=0.5$ V、よって $V_d=2.5$ V。図2では $V_d\approx2.5$ V 時の電流はおよそ20~25 mA であり、5 mA と一致しないため不適。

I=10 mA とすると $V_R=0.1\times10=1.0$ V、$V_d=2.0$ V。図2の特性でも $V_d\approx2.0$ V で $I\approx10$ mA を示し、負荷線 $V_d=3-0.1I_{mA}$ と一致するため正しい。

I=15 mA なら $V_R=0.1\times15=1.5$ V、$V_d=1.5$ V。図2では $V_d\approx1.5$ V 付近の電流はほぼ0 mAに近く、15 mA とは一致しないため不適。

I=20 mA なら $V_R=0.1\times20=2.0$ V、$V_d=1.0$ V。図2では $V_d\approx1.0$ V で電流はほぼ流れず、20 mA とは一致しないため不適。

I=30 mA なら $V_R=0.1\times30=3.0$ V、$V_d=0$ V となるが、図2で $V_d=0$ V の電流は0 mAであり、30 mA とは整合しないため不適。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

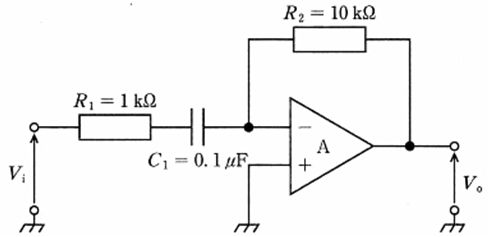

提示回路は、反転入力が仮想接地となる理想演算増幅器を用いた不完全微分回路(高域通過型)である。入力側は R1 と C1 の直列で、伝達関数は $H(s)=\dfrac{V_o}{V_i}= -\dfrac{s C_1 R_2}{1 + s C_1 R_1}$。よって遮断周波数は $f_c=\dfrac{1}{2\pi R_1 C_1}$ で決まり、画像の定数より $R_1=1\,\text{k}\Omega,\ C_1=0.1\,\mu\text{F}$ なので $f_c\approx 1/(2\pi\times 1\times10^3 \times 0.1\times10^{-6})\approx 1.59\,\text{kHz}$。$f\ll f_c$ では $H(s)\approx -s C_1 R_2$ となり理想微分に近い特性を示す。直列のコンデンサにより直流は遮断される。入力インピーダンスは仮想接地点までの直列インピーダンス $Z_{in}=R_1+\dfrac{1}{s C_1}$ であり、帰還抵抗 R2 には依存しない。また理想オペアンプでは入力電流は 0 のため、入力枝(R1–C1)を流れる電流はそのまま帰還抵抗 R2 を流れる。

選択肢別解説

正しい。$H(s)= -\dfrac{s C_1 R_2}{1 + s C_1 R_1}$ より、$|s C_1 R_1|\ll 1$(遮断周波数より十分低い帯域)では $H(s)\approx -s C_1 R_2$ となり微分特性を示す。

正しい。理想オペアンプでは反転入力は仮想接地、入力電流は 0 とみなせるため、入力枝(R1 と C1 の直列)を流れる電流がそのまま帰還抵抗 R2 を流れる。従って C1 と R2 に流れる電流は等しい。

誤り。遮断周波数は $f_c=\dfrac{1}{2\pi R_1 C_1}$。画像の値 $R_1=1\,\text{k}\Omega,\ C_1=0.1\,\mu\text{F}$ を用いると $f_c\approx 1.59\,\text{kHz}$ であり、314 Hz ではない。

誤り。入力にコンデンサ C1 が直列にあるため、直流($\omega=0$)では開放となり電流が流れず、直流成分は通過しない(遮断される)。

誤り。入力インピーダンスは仮想接地点までの直列インピーダンスで $Z_{in}=R_1+\dfrac{1}{s C_1}$ により決まり、帰還抵抗 R2 には依存しない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

本問はIEC 60601-1に基づくME機器の分類(電撃に対する保護クラス:クラスI・クラスII・内部電源、および患者装着部のB/BF/CFとF=floatingの概念)を問う。Fは患者装着部を電源・大地から電気的に浮かせる(絶縁分離する)ことで外部電圧印加や漏れ電流の影響を低減する防護であり正しい。クラスI機器でも主電源に接続せず内蔵バッテリーのみで動作している間は内部電源ME機器として扱われるため正しい。一方、BF形は体表や体表近傍向けでミクロショック対策(心臓に直接導通する部位向けのより厳しい基準)はCF形が対象であり誤り。クラスIIの追加保護手段は二重または補強絶縁であって基礎絶縁ではないため誤り。内部電源ME機器は主電源と分離されており保護接地は不要であるため誤り。

選択肢別解説

正しい。患者装着部のF(floating)は、患者回路を電源系や大地から絶縁して“浮かせる”ことで、外部電圧の印加や電源起因の漏れ電流から患者を防護する設計(アイソレーション)を指す。

正しい。クラスIのME機器でも、主電源に接続せず内蔵バッテリーでのみ駆動している状態では、IEC 60601-1の定義上「内部電源ME機器」として扱われる(このとき保護接地は用いられない)。ただし、主電源に接続すればクラスIとしての要件(保護接地)が適用される。

誤り。BF形装着部は体表・体表近傍向けでマクロショック対策レベルの要求である。心臓に直接導通する経路に対するミクロショック対策(より厳しい漏れ電流基準)が必要なのはCF形装着部である。

誤り。クラスII機器の追加保護手段は二重絶縁/補強絶縁であり、基礎絶縁のみを追加保護とするのは不適切。したがって記述は誤り。

誤り。内部電源ME機器は主電源から独立しており、保護接地を必要としない設計である。保護接地が必要なのは、主電源使用時のクラスI機器である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

$筋電計(EMGアンプ)の代表的な性能要件は、総合周波数特性がおおよそ5 Hz〜10 kHz(-3 dB付近)、同相除去比(CMRR)は少なくとも60 dB以上で、実用上は100 dB程度が望ましい、時定数は約0.03 s以上(高域通過の遮断周波数が約5 Hzに相当)、そして入力インピーダンスは生体信号の減衰や電極インピーダンスの影響を避けるため10 M\Omega以上が望まれる、という点で広く一致している。したがって「入力インピーダンスは100 k\Omega程度」は明らかに低すぎ、筋電計として不適切である。その他の選択肢は一般的仕様 \cdot 運用に照らして妥当。$

選択肢別解説

周波数特性5 Hz〜10 kHzは、針EMGを含む筋電計の総合周波数帯域として一般的に妥当である(低域5 Hz付近〜高域10 kHz付近)。よって適切。

単一運動単位電位(MUP)の解析など、局所の筋活動電位を高い空間分解能で記録するには針電極を用いるのが標準である。よって適切。

CMRRは外来雑音(特に電源周波数成分などの同相信号)除去に重要で、最低60 dB以上が求められ、100 dB程度が望ましいとされる。したがって100 dB程度は妥当であり適切。

時定数0.03 sは高域通過の下限周波数に相当し、$ f_c=\frac{1}{2\pi\tau} $より約5.3 Hzで、周波数帯域5 Hz付近の設計と整合する。よって適切。

$入力インピーダンス100 k\Omegaは低すぎる。電極—皮膚界面インピーダンスの影響を小さくし、生体電位の減衰 \cdot 歪みを避けるには、少なくとも数 M\Omega、一般に10 M\Omega以上が望まれる。したがって筋電計として不適切。$

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

筋電計(EMG)の基本性能としては、電極インピーダンスの影響を受けにくい高い入力インピーダンス(通常10 MΩ以上)、運動アーチファクトを抑えるための適切な低域遮断(針筋電図で概ね5~10 Hz付近)、微小電位を十分に拡大できる感度設定(500 µV/div~1 mV/div 程度)、筋電図の主成分を含む広い帯域の周波数特性(針筋電図で上限10 kHz程度)、商用電源などの同相信号を強力に抑える高い同相除去比(少なくとも60 dB以上)が求められる。選択肢では、総合周波数特性5~10000 Hz(-3 dB)とCMRR 60 dB以上は適切で正しい。一方、入力インピーダンス1 MΩ以上は基準として低すぎ、時定数0.3 s以上は低域遮断が下がり過ぎ(運動アーチファクト混入の恐れ)、標準感度10 mV/divは感度不足で微小な筋電位の観察に不適切である。時定数と低域遮断周波数の関係は $f_c=\frac{1}{2\pi\tau}$ であり、$\tau\approx0.03\,\text{s}$ なら $f_c\approx5\,\text{Hz}$ 程度となる。

選択肢別解説

誤り。入力インピーダンスは電極・皮膚界面のインピーダンス(数kΩ~数十kΩ)に比べ十分高く、信号の減衰や歪みを避けるため少なくとも約10 MΩ以上が望ましい。1 MΩでは電極インピーダンスの影響を無視できず、電圧分割による振幅低下や周波数特性の劣化を招きやすい。

誤り。時定数 $\tau$ と低域遮断周波数 $f_c$ の関係は $f_c=\frac{1}{2\pi\tau}$。$\tau=0.3\,\text{s}$ では $f_c\approx0.53\,\text{Hz}$ と低すぎ、体動・電極のドリフトなど低周波アーチファクトが通過しやすい。針筋電図ではおおむね $f_c\approx5\,\text{Hz}$ 程度($\tau\approx0.03\,\text{s}$)が標準的で、0.3 s以上という基準は適切でない。

誤り。筋電図は数十µV~数mVの微小信号であり、標準感度は500 µV/div~1 mV/div 程度が一般的。10 mV/div は感度が低すぎて波形が小さくなり、微妙な電位変化の観察が困難になる。

正しい。筋電図の主な周波数成分は数Hz~数kHz(針筋電図では上限10 kHz程度)に分布し、5~10000 Hz(-3 dB)の総合周波数特性は十分に広く、波形歪みを抑えて観察できる帯域である。

正しい。電源ノイズなど同相信号を抑えて微小な差動信号(筋電位)を確実に増幅するため、CMRRは少なくとも60 dB以上が求められる。実機では80~100 dB以上が望ましいが、「60 dB以上」で要件としては適切である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

脳波計の増幅系は、基線動揺を抑えつつ徐波を失わないように低域遮断(ローカット)をおよそ0.5 Hzに設定するのが標準で、このときのCR高域結合回路の時定数は約0.3 sとなる。時定数と低域遮断周波数の関係は $f_c = \frac{1}{2\pi \tau}$ で、$\tau=0.3\,\text{s}$ なら $f_c\approx0.53\,\text{Hz}$ と計算でき、臨床EEGに適切である。EEGで臨床的に必要な周波数帯域はおおむね0.5〜60 Hz程度、標準感度は50 µV/5 mm(=10 µV/mm)、CMRRは商用電源ノイズ等の同相成分を十分抑えるため少なくとも60 dB以上(通常80 dB以上)、入力インピーダンスは電極インピーダンスの影響を小さくするため数MΩ以上(一般に5〜10 MΩ以上)が求められる。以上より、正しいのは選択肢3である。

選択肢別解説

誤り。臨床EEGで必要な帯域はおおむね0.5〜60 Hz程度であり、上限10 Hzではα波(8〜13 Hz)の上限やβ波(13〜30 Hz)以降の成分が大きく減衰・欠落してしまう。したがって必要帯域としては不適切。

誤り。脳波計の標準感度は50 µV/5 mm(=10 µV/mm)が一般的である。1 mV/5 mmは感度が低すぎ、EEGの微小電位を十分な分解能で表示できない。

正しい。低域遮断(ローカット)用のCR高域結合回路の時定数を0.3 sとすると、遮断周波数は $f_c=\frac{1}{2\pi\tau}=\frac{1}{2\pi\times0.3}\approx0.53\,\text{Hz}$ となり、EEGに適した低域遮断設定である。

誤り。脳波計は同相雑音(とくに50/60 Hz電源ノイズ)を除去するため高いCMRRが必要で、少なくとも60 dB以上、実用上は80 dB以上が望ましい。50 dB以下ではノイズ混入が大きすぎる。

誤り。電極インピーダンスの影響を小さくし電位の取りこぼしを避けるため、入力インピーダンスは高く設計され、少なくとも数MΩ(一般に5〜10 MΩ以上)が用いられる。100 kΩ以下は不適切に低い。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

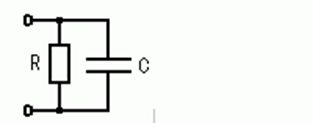

図は抵抗RとコンデンサCの並列回路である。各素子のインピーダンスは抵抗が$R$、コンデンサが$Z_C=\frac{1}{j\omega C}$。並列回路の合成はアドミタンス和より$\frac{1}{Z}=\frac{1}{R}+\frac{1}{Z_C}=\frac{1}{R}+j\omega C$、したがって$Z=\frac{R}{1+j\omega CR}$。絶対値は$|Z|=\frac{R}{\sqrt{1+(\omega CR)^2}}=\frac{R}{\sqrt{1+\omega^2 C^2 R^2}}$となる。直流($\omega\to 0$)では$|Z|\to R$、高周波($\omega\to \infty$)では$|Z|\to 0$となり、並列RCの挙動に整合する。

選択肢別解説

$\sqrt{R+\frac{1}{\omega^2 C^2}}$(原文はc表記)は、次元が合わず($\Omega$と$\Omega^{-2}$の和)、並列RCの式でもない。さらに$\omega\to 0$で発散し、並列RCの$|Z|\to R$という挙動と矛盾するため誤り。

$\sqrt{R^2+\omega^2 C^2}$(原文はc表記)は、$R^2$の次元$\Omega^2$と$\omega^2 C^2$の次元$\Omega^{-2}$が足し算されており次元不整合。高周波で増大してしまい、並列RCで$|Z|\to 0$とも矛盾するため誤り。

$\frac{1}{\sqrt{R^2+\omega^2 C^2}}$(原文はc表記)は次元が$\Omega^{-1}$となりインピーダンスの単位$\Omega$に一致しない。$\omega\to 0$で$1/R$となる点でも並列RCの$|Z|\to R$に反するため誤り。

$\sqrt{\frac{1}{1+\omega^2 C^2 \pi^2}}$(原文はc表記)は全体が無次元でインピーダンスの式になっていない。加えて$\pi$が現れる理由もなく、並列RCの振る舞いを表さないため誤り。

与式$\frac{1}{\sqrt{1+\omega^2 C^2 R^2}}$(原文はc表記)は分子に$R$が欠落しており単位が無次元になる。並列RCから導く正しい絶対値は$\frac{R}{\sqrt{1+\omega^2 C^2 R^2}}$である。問題意図(RC並列の$|Z|$)としてはこの修正形が適切であり、直流で$R$、高周波で0に漸近する挙動も整合する。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

$各種エネルギーの人体安全限界についての設問で、正答は3と4である。ミクロショックの最小誘発電流は心腔内経路で約0.1 mA(100 µA)程度とされ、1 mAはマクロショックの最小感知電流の代表値であるため1は不正確。高周波暴露による睾丸(生殖腺)障害の限界は代表的記載で約0.01 W/cm^2とされ、0.1 W/cm^2は過大であるため2は誤り。超音波の生殖細胞への安全限界0.1 W/cm^2は教科書的記載と整合し3は正しい。感電閾値はダルジールの実験で1 kHz超では周波数に概ね比例して上昇するため4は正しい。患者に対する短時間の接触限界温度は医用電気機器の規格(JIS T 0601-1/IEC 60601-1)で50 ℃程度が用いられ、41 ℃は低すぎるため5は誤り。$

選択肢別解説

誤り。ミクロショック(心腔内経路)の心室細動最小誘発電流は代表値で約0.1 mA(100 µA)であり、1 mAはマクロショックの最小感知電流の目安である。したがって「1 mA」は過大。

$誤り。高周波暴露による睾丸障害の限界は文献的に約0.01 W/cm^2とされる。設問は0.1 W/cm^2であり、1桁大きく過大評価。また単位W/cm^2はエネルギーではなく出力密度(パワー密度)である。$

$正しい。超音波の生殖細胞への安全限界は0.1 W/cm^2が標準的な教科書記載と整合する。これより高い強度では熱作用 \cdot 機械作用(キャビテーション)による影響が問題となりうる。$

正しい。ダルジールの実験に基づき、1 kHzを超えると人体の感電閾値は周波数に概ね比例して増加する(例として10 kHzで約10 mA程度へ上昇)。

誤り。患者への短時間接触に関する限界温度は規格(JIS T 0601-1/IEC 60601-1)でおおむね50 ℃程度が用いられる。41 ℃は長時間暴露での生体影響の目安であり、短時間接触の規格値としては低すぎる。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

電気メスでは、患者帰還電極(対極板)は十分な接触面積を確保して生体との接触インピーダンスを低く保つことが安全上重要である。ゲルパッド型は電解質ゲルを介して生体と直流的に導通する導電結合型であり、静電(コンデンサ)結合ではない。導電結合型は静電結合型より接触インピーダンスが低い。高周波漏れ電流の点検では、インダクタンス成分を含まない200 Ωの無誘導抵抗を用いる測定回路が規格で定められている。アクティブ電極と生体接触部のインピーダンスは500 kHz近傍で概ね300〜500 Ω、約400 Ωを想定して校正されることが多い。以上より、正しいのは4と5である。

選択肢別解説

誤り。『接触面積』の表現に対して単位が長さ(cm)になっており本来は面積(cm²)が適切である。いずれにせよ、対極板は十分な面積(成人でおおむね100 cm²以上)で設計され、10(cm²相当)前後のような小面積では接触インピーダンスが高くなり熱傷リスクが増すため不適切である。

誤り。ゲルパッド型は電解質ゲルを介して生体と電気的に導通する『導電結合型』である。『静電結合型』は電極と生体の間を誘電体で隔てコンデンサ結合で電流を流す方式で、ゲルパッド型とは異なる。

誤り。導電結合型は生体と直に導通するため接触インピーダンスを低く抑えられる。一方、静電結合型はコンデンサ結合でありリアクタンス $X_C=\frac{1}{\omega C}$ を介するため一般に接触インピーダンスは導電結合型より高くなる。

正しい。電気メスの高周波漏れ電流測定では、インダクタンスの影響を避けるため無誘導の200 Ω抵抗を用いる測定回路が用いられる。点検手順でもこの条件が前提とされる。

正しい。電気メスの動作周波数(例:500 kHz)付近でのアクティブ電極—生体接触部のインピーダンスは概ね300〜500 Ωと見なされ、機器やアナライザの校正・試験でも約400 Ωの負荷が想定される。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

医用計測機器に混入する雑音は、装置外から侵入する外部雑音と、装置内部の素子・配線・接点などから自発的に生じる内部雑音に大別される。内部雑音の典型は、抵抗の熱運動に起因する熱雑音(ジョンソン・ナイキスト雑音、電圧雑音の実効値は $\sqrt{4kTRB}$ に比例)、接点や不安定な半導体接合などによるクリック/フリッカ(1/f)成分、さらに装置内の配線・部品どうしの近接配置で生じる電磁誘導(クロストーク)である。一方、落雷や接地不良は装置外の環境・設置条件に由来する外部雑音の要因であり、内部雑音には該当しない。したがって内部雑音の発生要因は、抵抗器の温度上昇(熱雑音)、電子部品の接触不良(クリック雑音)、電子部品間相互の電磁誘導(誘導雑音)である。

選択肢別解説

近隣への落雷は外部環境に由来する過渡的な電磁ノイズ(静電誘導・電磁誘導・大地電流など)であり、装置外から侵入する外部雑音の要因である。内部雑音の発生要因には該当しない。

機器の接地不良は設置・配線条件に起因し、ハムやグラウンドループによる誘導混入など外部雑音の典型的原因である。装置内部で自発的に生じる内部雑音ではない。

抵抗器の温度上昇に伴う熱運動により熱雑音(ジョンソン・ナイキスト雑音)が発生する。これは装置内部の受動素子に固有の内部雑音で、雑音電圧は $\sqrt{4kTRB}$(k:ボルツマン定数、T:絶対温度、R:抵抗値、B:帯域)に比例して増大する。

電子部品の接触不良は接点の不安定や半導体接合の不整合によりクリック雑音(断続的なバーストノイズ)や1/f成分を生じる、装置内部由来の内部雑音である。

装置内部の配線・部品が近接することで相互に電磁誘導(または容量結合)し、クロストーク様の誘導雑音が発生する。これは装置内のレイアウト・配線に起因する内部雑音である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

医用電気機器の感電保護に関するクラス分類(JIS T 0601-1/IEC 60601-1)には、クラスI(基礎絶縁+保護接地)、クラスII(基礎絶縁+二重絶縁または強化絶縁)、内部電源機器(商用電源に接続しない内蔵電源)という3種類がある。クラスIIは保護接地を必要としないため2Pコンセントでの使用が可能であり、クラスIは保護接地が追加保護手段となる。内部電源機器は一次電池・二次電池のいずれも使用し得る。したがって、1と2が正しく、3〜5は誤りである。なお、このクラス分類は患者接触部のタイプ分類(B/BF/CF)とは別の概念である。

選択肢別解説

正しい。医用電気機器の感電保護のクラス分類はクラスI、クラスII、内部電源機器の3種類で構成される。いずれも医療現場で患者に使用され得るクラスであり、区別は主として電源方式と感電保護手段に基づく。

正しい。クラスII機器は保護接地を用いずに感電保護を達成するため、基礎絶縁に加えて二重絶縁(基礎+追加絶縁)または強化絶縁(単一で二重絶縁と同等の耐力)を保護手段とする。

誤り。クラスII機器は保護接地が不要であり、2Pコンセント(接地極なし)で使用できる設計である。接地を必要とするのはクラスI機器であり、こちらは保護接地付きの電源接続が前提となる。

誤り。クラスI機器の主要な保護手段は基礎絶縁であり、追加保護手段は保護接地である。選択肢のように「追加保護手段=基礎絶縁」とはならない。

誤り。内部電源機器は商用電源から独立した内蔵電源(バッテリ)で動作し、一次電池・二次電池(充電式いわゆる蓄電池)のいずれも使用可能である。例えば多くのポータブル医療機器にリチウムイオン二次電池が採用される。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。