臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

医用電気機器の安全規格(JIS T 0601-1=IEC 60601-1)では、単一故障状態(SFC)とは保護手段が1つだけ故障した状態を指し、この状態でも許容漏れ電流内に収まることが求められる。漏れ電流試験で想定する代表的なSFCには、保護接地導体(PE)の開路、電源導線(LまたはN)の1本断、二重絶縁の片側(1つのMOP)の短絡などが含まれる。したがって、3Pプラグの接地ピン折損(PE開路)、電源ヒューズの1本の断線(L/Nの1本断)、二重絶縁の一方の短絡(MOPの喪失)はSFCとして規定される。一方、金属筐体への電源導線の直接接触は漏れ電流試験の設定SFCとしては通常規定されず、追加保護接地線の断線も標準のSFC対象ではない。

選択肢別解説

正しい。3Pプラグの接地ピン折損は保護接地導体(PE)の開路に相当し、漏れ電流測定での単一故障状態として規定される。Class I機器ではPE開路時でも許容漏れ電流内で安全が保たれることが求められる。

正しい。電源ヒューズの1本断は電源導線(LまたはN)の1本断と同義で、漏れ電流試験における単一故障状態の一つとして規定される(L断/N断で測定条件が変化し得るため)。

誤り。電源導線が金属筐体に接触する事象は一次回路と筐体の直接短絡であり、絶縁破壊等の重大故障の評価対象ではあるが、漏れ電流試験で規定する代表的な単一故障状態(PE開路、電源導線1本断、MOP片側短絡など)には通常含めない。

誤り。追加保護接地は補助的手段であり、漏れ電流試験で規定される標準的な単一故障状態は主たる保護接地導体(PE)の開路である。追加保護接地線の断線はSFCとして一般に設定されない。

正しい。二重絶縁の一方の短絡は、2つの保護手段(MOP)のうち1つが失われた状態であり、単一故障状態として規定される。残る1つの保護手段で安全(漏れ電流許容内)が確保されることが求められる。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

非接地配線方式(医用IT系統)では、系統の一線が対地に接触するなどで対地インピーダンスが低下すると、絶縁監視装置(IMD)が警報を発する。一般にIMDは系統と大地の間の合成インピーダンス(抵抗+機器の対地容量によるリアクタンス)を監視し、想定対地漏れ電流が設定値(例:2 mA相当)を超える、あるいは絶縁抵抗が設定値未満になったときに作動する。したがって、地絡の発生や、多数のME機器の同時使用による漏れ電流や合成対地容量の増大は警報要因となる。一方、接地分岐線の断線はIMDの監視対象(線間—大地の絶縁)とは直接関係せず、負荷電流の増加は電流監視や過負荷保護の領域であり、IMDの警報要因ではない。絶縁抵抗の増大(例:100 kΩ以上)は良好化であり警報とは逆方向である。

選択肢別解説

正しい。非接地配線方式では一線地絡が生じると対地インピーダンスが低下し、IMDが警報を発する。ただし電源は直ちに遮断されないため、速やかな故障探索が必要となる。

誤り。接地分岐線(保護接地線の分岐)の断線はIMDが監視する線路—大地間の絶縁低下とは直接関係しない。PE断線は保護接地の連続性不良として別途の接地監視で検出すべき事象であり、IMDの警報原因にはなりにくい。

誤り。絶縁抵抗が100 kΩ以上になるのは絶縁状態の良好化を示し、警報とは逆である。IMDは絶縁抵抗が低下し設定値未満(例:100 V系で50 kΩ相当など)になった場合に作動する。

誤り。負荷の消費電流増加は過負荷・電流監視の対象であり、IMD(絶縁監視装置)の警報要因ではない。IMDは対地インピーダンス(絶縁劣化や容量性漏れ)の変化を監視する。

正しい。多数のME機器の同時使用により各機器の漏れ電流やEMIフィルタ由来の対地容量が合成され、系統の対地インピーダンスが低下してIMDの警報しきい値(例:対地漏れ電流2 mA相当)を超えることがある。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

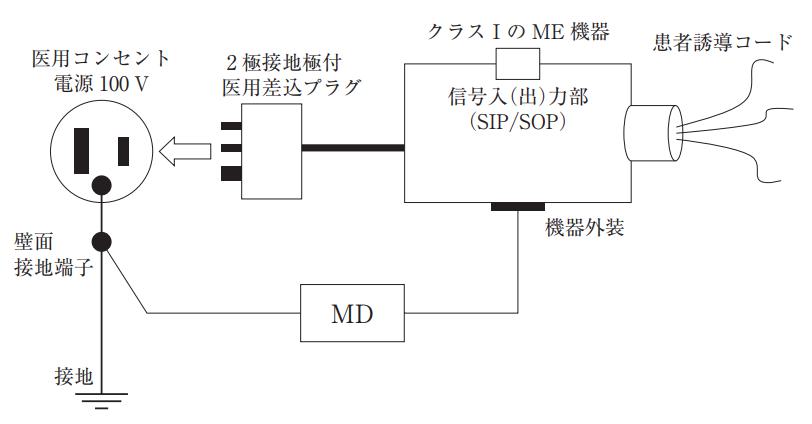

非接地配線方式(医用IT系統)は、絶縁変圧器で病室側の電路を商用電源から電気的に絶縁し、絶縁監視装置(LIM)が対地絶縁状態を常時監視する方式である。最大の利点は、一線地絡(1本の線が大地に漏れている状態)が起きても遮断器を即時動作させず、治療中の電源供給を継続できる点にある。監視は対地インピーダンス(または合成絶縁抵抗)が50 kΩ以下に低下したときに警報で知らせるのが一般的で、多数のME機器を同時に接続すると各機器の絶縁抵抗が並列になって合成抵抗が下がるため、警報が出やすくなる。なお、医用IT系統用の絶縁変圧器はJIS T 1022で定格容量が7.5 kVA以下、2次側から1次側への漏れ電流は100 μA以下と規定されており、選択肢1と2はこれに反するため誤りである。

選択肢別解説

誤り。医用IT系統で用いる絶縁変圧器の定格容量はJIS T 1022で7.5 kVA以下と規定されており、50 kVAという値は上限を大きく超える。したがって本記述は正しくない。

誤り。絶縁変圧器の2次側から1次側への漏れ電流(静電容量性結合による)は、JIS T 1022で100 μA以下が許容上限である。10 nAという極端に小さい値の要求は規格の内容と一致せず誤り。

正しい。非接地配線方式では絶縁監視装置が対地インピーダンス(または合成絶縁抵抗)を監視し、一般に50 kΩ以下になると警報する。提示文中の「50 kX」は「50 kΩ」の誤記と考えられるが、趣旨は正しい。

正しい。非接地配線方式の主目的は、一線地絡が発生しても遮断器を動作させずに電源供給を継続し、治療継続性・安全性を確保することにある。

正しい。接続するME機器が増えると各機器の絶縁抵抗が並列となり、合成抵抗が低下して監視閾値(50 kΩ)を下回る可能性が高まるため、警報が発生しやすくなる。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

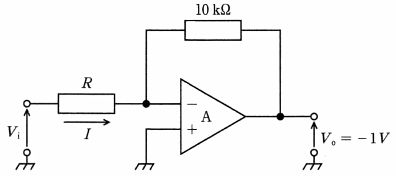

$回路は理想演算増幅器を用いた反転増幅回路で、非反転入力は接地のため反転入力端子は仮想短絡により約0 Vとなる。図より帰還抵抗は10 kΩ、出力は Vo = -1 V。したがって帰還抵抗に流れる電流は I_f = \frac{0 - (-1\,\text{V})}{10\,\text{k}\Omega} = \frac{1\,\text{V}}{10\,\text{k}\Omega} = 0.0001\,\text{A} = 0.1\,\text{mA}。節点電流の法則より入力抵抗 R を流れる電流も同じで I = 0.1 mA となる。設問で与えられた電圧増幅度20 dBは 20\log_{10}|A_v|=20 から |A_v|=10、反転より A_v=-10。A_v=-R_f/R より R=1 kΩ、さらに V_i=V_o/A_v=0.1 V、I=V_i/R=0.1 mA としても一致する。$

選択肢別解説

$0.01 mA (10 µA) は誤り。図より I = \frac{1\,\text{V}}{10\,\text{k}\Omega}=0.1\,\text{mA} となる。$

$正しい。理想OPアンプの仮想短絡より反転端は0 V、よって I = \frac{0-(-1\,\text{V})}{10\,\text{k}\Omega}=0.1\,\text{mA}。また 20 dB → |A_v|=10、A_v=-R_f/R から R=1 kΩ、I=V_i/R=0.1/1000=0.1 mA と一致。$

$1 mA は誤り。正しくは 0.1 mA。1 mA は正解の10倍で、R=1 kΩ \cdot V_i=0.1 V からは得られない。$

$10 mA は誤り。R=1 kΩ でも 10 mA を流すには 10 V が必要だが、図では V_i=0.1 V \cdot Vo=-1 V であり不整合。$

$100 mA は誤り。桁違いであり、与えられた Vo=-1 V \cdot R_f=10 kΩ からは I=0.1 mA が導かれる。$

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

RLC直列回路のインピーダンスは、周波数依存で $Z(\omega)=\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2}$ と表される。ここで、誘導性リアクタンスは $X_L=\omega L$、容量性リアクタンスは $X_C=\frac{1}{\omega C}$ である。直列共振では $X_L=X_C$(すなわち $\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$)となり、虚数成分が相殺されて実効インピーダンスの大きさは $Z=\sqrt{R^2+0}=R$ となる。よって共振時の電気インピーダンスの大きさは抵抗値 $R$ に等しい。

選択肢別解説

正しい。直列共振では $X_L=X_C$ となり、インピーダンスの虚数成分が打ち消し合うため、インピーダンスの大きさは抵抗成分のみとなって $Z=R$ で最小となる。

誤り。$\tfrac{1}{\omega C}$ はコンデンサ単体の容量性リアクタンス $X_C$ を表す量であり、RLC直列回路の共振時インピーダンスの大きさではない。共振時の全体インピーダンスは $R$ である。

誤り。$\omega L+\tfrac{1}{\omega C}$ はリアクタンスの大きさの和であり、直列回路の合成リアクタンスはベクトル和として $X_L-X_C$ で与えられる。共振ではこの差が 0 となるため、インピーダンスの大きさは $R$ である。

誤り。$\sqrt{R^2+(\omega L)^2}$ はコンデンサを含まない RL 直列回路のインピーダンス大きさに相当する形であり、RLC直列回路では $X_L-X_C$ を用いる必要がある。共振時は $X_L=X_C$ となるため $Z=R$。

誤り。$(L/C)^{1/2}=\sqrt{\tfrac{L}{C}}$ は共振角周波数 $\omega_0=\tfrac{1}{\sqrt{LC}}$ のときの各リアクタンスの大きさ($|X_L|=|X_C|=\sqrt{L/C}$)を表す量であり、直列回路全体のインピーダンスの大きさではない。共振時の全体インピーダンスは $R$ である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

病院の接地設備は、感電・漏えい電流・静電気・雷サージから患者と医療者を守るために、保護接地と等電位接地(医用接地センタを介したボンディング)、接地極の適切な構成が求められる。JIS T 1022(医用施設の電気設備)では、医用電気機器を使用する医用室ごとに保護接地を設け、露出導電性の固定設備(金属配管・金属ダクト・金属製建具など)や機器の外装を医用接地センタに集約して等電位化することを要求している。接地極は基礎接地など建物の地下構造体を活用することが推奨され、一般に接地抵抗は10Ω以下を目安とし、条件によっては等電位接地を併用して100Ω以下まで許容される場合がある。一方で、医用接地極を0.1Ω以下とする規定はなく、これは過度に厳しい誤った記述である。心臓区域に関わる処置を行うカテゴリAの医用室では微小電位差も危険となり得るため、等電位接地設備が必須である。したがって誤りは「医用接地極の接地抵抗は0.1Ω以下である。」である。

選択肢別解説

正しい。医用電気機器を使用する医用室では、機器の外装や露出導電性部分を大地に確実に結ぶ保護接地が要求される。JIS T 1022では医用室ごとに保護接地(保護導体・保護母線)の整備を求めており、感電保護の基本となる。

正しい。鉄骨造・鉄筋コンクリート造の病院では、建物の地下部分(基礎鉄筋・地下躯体)を接地極として用いる基礎接地(ファウンデーションアース)が推奨される。長期安定性と低抵抗が得られ、医用接地の信頼性向上に有効である。

正しい。医用接地センタ(等電位ボンディングバー)には、固定設備の露出導電性部分(例:水道管・ガス管・金属ダクト・金属製建具)や機器外装等を接続し、室内の等電位化を図る。これにより患者周辺の電位差を最小化し、感電や漏えい電流による危険を低減する。

誤り。医用接地極の接地抵抗を0.1Ω以下とする規定はない。一般には10Ω以下を目標とし、条件により等電位接地を適切に実施することで100Ω以下まで許容される場合がある。0.1Ωは過度に厳しく、病院接地の規定値としては不適切である。

正しい。カテゴリAの医用室(心臓区域に電極・カテーテル等が挿入・接触し得る医療を行う場所)では、微小電位差でも患者に危険となり得るため、等電位接地設備(医用接地センタによる等電位ボンディング)が必須とされる。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

$エネルギーの安全限界は、作用機序(電撃、熱、超音波など)と影響を受けやすい臓器 \cdot 組織に応じて規定される。商用交流(50/60 Hz)の離脱限界電流は成人でおおむね約10 mAで、1 mAは感知閾値に近い。高周波電流や超音波では主に熱作用が問題となり、眼や生殖細胞の安全限界はおおむね0.1 W/cm^2程度が目安とされる。漏れ電流の許容値は周波数依存で、1 kHzを超えると人体の電撃感受性が低下するため許容値は周波数に比例して緩和される(規格では周波数範囲により係数が定められる)。また、加熱を意図しない患者装着部の温度は熱傷予防の観点から41℃以下に抑えることが求められる。以上より、正しいのは4と5である。$

選択肢別解説

誤り。商用交流(50/60 Hz)での離脱限界電流(let-go current)は成人でおおむね約10 mA程度とされ、1 mAは感知閾値に近い値である。したがって「1 mA」は過小で正しくない。

$誤り。高周波電流の主作用は組織加熱であり、眼は血流が少なく熱が逃げにくいため低出力でも障害を受けやすい。眼障害の安全限界はおおむね0.1 W/cm^2程度が目安で、1 W/cm^2は過大である。$

$誤り。超音波の生体影響は主に熱作用と機械作用であり、生殖細胞は感受性が高い。安全限界はおおむね0.1 W/cm^2程度が目安で、1 W/cm^2は過大である。$

正しい。人体は商用周波数帯で電撃感受性が最大で、1 kHzを超えると感受性が低下するため、規格(IEC 60601-1/JIS T 0601-1)では漏れ電流の許容値を周波数に比例して緩和する取り扱いがある。すなわち1 kHzに対して周波数の倍数に応じて許容値が増える(注:実際の規格は周波数範囲ごとの係数・上限が定められる)。

正しい。加熱を意図しない患者装着部については、長時間接触でも熱傷を生じさせないための安全限界温度が41℃とされる。従って記述は妥当である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

電磁障害(EMI)対策と医用機器の安全運用に関する基礎問題。静電シールドは電界(静電誘導)を遮断するもので、遮へい導体を接地して基準電位に保持し、流入した変位電流を大地へ逃がすことで効果が最大化される。心電計リード線のシールドは商用周波数50/60 Hzの低周波電界ノイズに対しても有効であり、「高周波に限る」は誤り。心電図モニタ中に電気毛布を使う場合は医療用ノイズレス毛布(3極プラグ、シールドヒータ等)やフィルタ・テレメータ等で対策し、患者直下に導電性シーツを敷くのは漏れ電流経路や熱傷リスクを高め不適切。ペースメーカ装着患者のMRIは(MRI条件付き機器を除き)誤作動やリード加熱等の危険から原則禁忌。電気メス併用中はECGが高周波ノイズで汚染されやすいため、IABPのトリガは動脈圧波形を用いるのが安全で確実。

選択肢別解説

正しい。静電シールドは電界遮へいが目的であり、遮へい導体を接地して外郭を基準電位に保つことで、内部の電磁障害源からの静電誘導を効果的に抑える。接地しない浮遊シールドでは遮へい効果が低下する。

誤り。心電計の主要な外来ノイズは商用交流50/60 Hzなどの低周波電界であり、シールド線は低周波電界に対しても有効である。「高周波に限りシールド効果がある」という断定は不適切。磁界成分については別途ツイストや配置・材質対策が必要だが、電界ノイズはシールドで低減できる。

誤り。患者の下に導電性シーツを敷くと、漏れ電流の経路を形成し感電・熱傷リスクを高めるため不適切。適切な対策は、医療用ノイズレス電気毛布(シールドヒータ線・3極プラグ)や機器の接地・アイソレーション、ハムフィルタやテレメータの利用などである。

誤り。ペースメーカ装着患者のMRIは静磁場・勾配磁場・RFにより誤作動やリード加熱を生じ得るため、(MRI条件付きデバイスを除き)原則禁忌である。よって「受けられる」とする一般的記載は不適切。

正しい。電気メス使用時はECGが高周波ノイズで飽和・誤検出しやすい。IABPのトリガにはノイズの影響を受けにくい動脈圧波形(圧波形の立ち上がり等)を用いるのが安全で確実である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。