臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

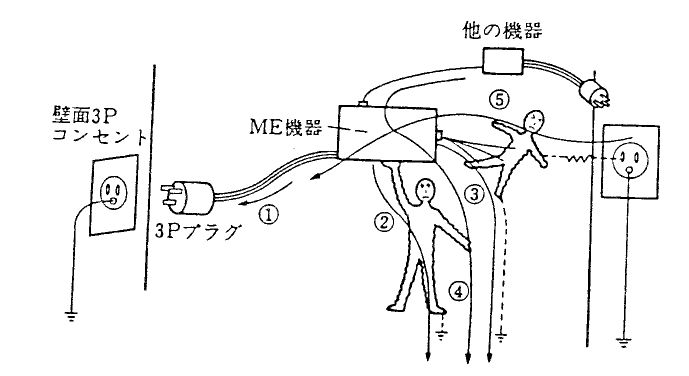

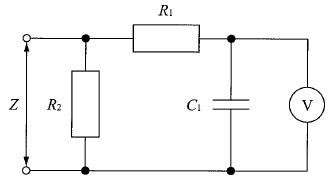

JIS T 0601-1:1999(IEC 60601-1に整合)の電気的安全点検では、漏れ電流は「最悪条件」をとらえるように測定する。具体的には電源プラグの極性(正・逆)を切り替えて測定し、大きい値を採用する。また、外装が絶縁材料でも、人体接触を模擬するために金属箔(代表例として約20 cm×10 cm)を貼付して外装(接触)漏れ電流を測定する。装着部の分類はB/BF/CFで、患者漏れ電流IIIは心臓に直接適用するCF形に対してのみ定義され、B形では当該試験は不要である。患者測定電流(患者補助電流)は装着部の患者接続間に流れる電流であり、測定器を患者接続(リード)間に挿入して測定する。さらに単一故障状態(SFC)の模擬は測定対象により異なり、接地漏れ電流のSFCは保護接地線の断線ではなく、電源導線の断線等で評価し、保護接地線断線は外装漏れ電流のSFCで用いられる。

選択肢別解説

誤り。漏れ電流は電源プラグの極性を正・逆の両方で測定し、より大きい値を採用する。正極性のみでの測定は最悪条件を取りこぼす可能性があるため、JISの点検手順に合致しない。

誤り。外装が絶縁材料でも、人体接触を模擬する金属箔を外装に貼付して外装(接触)漏れ電流を測定する必要がある。したがって「測定する必要がない」は不適切。

正しい。患者漏れ電流IIIは心臓に直接適用するCF形装着部に対して定義される試験であり、B形装着部では当該測定は実施対象外である。

正しい。患者測定電流(患者補助電流)は装着部の患者接続間に流れる電流であり、測定器(測定用回路)を装着部の2本のリード線(患者接続)間に挿入して測定する。

誤り。接地漏れ電流(保護接地線に流れる電流)の単一故障状態は、保護接地線の断線では評価しない(断線すると電流経路が遮断され測定意義がなくなる)。保護接地線断線の模擬は外装漏れ電流のSFCで用いられる。接地漏れ電流のSFCは電源導線の断線等で評価するのが一般的である。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

JIS T 0601-1(IEC 60601-1に対応)の保護接地線抵抗(接地導通)試験は、規定の交流電流を保護接地端子から各アクセス可能な導電部に流し、そのときの電圧降下からオームの法則で抵抗を求める電圧降下法で行う($R=\frac{V}{I}$)。試験条件の要点は、試験用電源の無負荷出力電圧は6V以下、周波数は50Hzまたは60Hz、試験電流は25Aまたは機器の定格電流の1.5倍のうち大きい方(許容差±10%)を流し、通電時間は概ね5〜10秒である。したがって「通電時間は30秒以上必要」とする記述と、「試験用電源の容量は20Aである」とする固定値の記述はいずれも規格の要件に反し誤りである。

選択肢別解説

正しい記述。保護接地線抵抗は、規定の交流電流を流して生じる電圧降下から $R=\frac{V}{I}$ で求める電圧降下法(導通試験)で測定する(JIS T 0601-1)。

誤り。通電時間は概ね5〜10秒程度とされ、30秒以上を要件とするものではない。長時間の通電は不要かつ部品の加熱・負担を増やすため、規格の意図にも反する。

誤り。試験電流は「25Aまたは機器定格電流の1.5倍の大きい方(±10%)」を用いるため、20Aに固定する規定はない。電源容量(供給可能電流)はこの条件を満たす必要がある。

正しい記述。試験用電源は商用周波数の50Hzまたは60Hzのいずれでもよい(JIS T 0601-1)。

正しい記述。試験用電源の無負荷出力電圧は6Vを超えないことが求められる。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

JIS T 0601-1:2012(IEC 60601-1 第3版に整合)における保護接地線インピーダンス測定は、無負荷時6V以下・周波数50/60Hzの交流電源を用い、規定の試験電流(25AまたはME機器の最大定格電流の1.5倍のうち大きい方、許容差±10%)を5〜10秒間流して、そのときの電圧降下からインピーダンスを算出する(電圧降下法/四端子法)。よって、試験電流を「15Aに固定」とする記述は規格と合致せず誤りである。

選択肢別解説

正しい。試験用電源の無負荷時(開放時)電圧は6V以下と規定されており、低電圧で加熱や感電リスク、誤差要因を抑制する目的がある。

正しい。試験用電源の周波数は50Hzまたは60Hzの交流を用いると規定されている。これは商用電源条件を模擬するためである。

誤り。試験用電流は15Aに固定ではなく、25AまたはME機器の最大定格電流の1.5倍のうち大きい方(許容差±10%)を用いると規定されている。したがって本記述は規格と一致しない。

正しい。規定の試験電流を5〜10秒間流して測定する。一定時間通電するのは接触部の影響や温度要因を安定化させ、再現性のある電圧降下を得るためである。

正しい。保護接地線は低インピーダンスであるため、接触抵抗等の影響を低減できる電圧降下法(四端子法、Kelvin法)で測る。通電中の電圧降下Vと電流Iからインピーダンスを算出する($Z=V/I$)。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

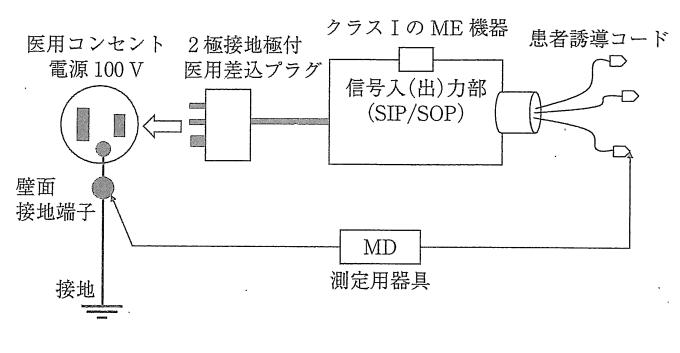

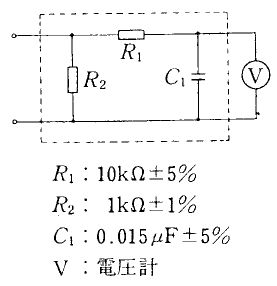

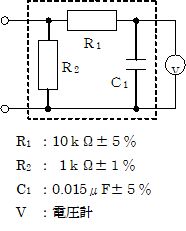

提示図は、クラスIのME機器の患者誘導(BF形装着部)から大地(壁面接地)へ流れる電流を測定用器具MDで計測しており、対象は「患者漏れ電流」である。JIS T 0601-1(IEC 60601-1)に基づく患者漏れ電流の許容値は、BF形装着部では正常状態(NC)の交流で100 μA、単一故障状態(SFC)の交流で500 μAと定められている。したがって設問の条件(BF形・クラスI・正常状態・交流)の許容値は100 μAである。

選択肢別解説

誤り。10 μAはCF形装着部の患者漏れ電流(交流)の正常状態の許容値に相当する。BF形では正常状態の交流上限は100 μAである。

誤り。50 μAはCF形装着部の患者漏れ電流(交流)の単一故障状態の許容値に相当する。BF形正常状態の交流許容値は100 μAである。

正しい。JIS T 0601-1(IEC 60601-1)では、BF形装着部の患者漏れ電流の許容値は正常状態(NC)で交流100 μAと規定されている。

誤り。200 μAは患者漏れ電流の代表的な規格値としては規定がない。BF形の交流ではNC 100 μA、SFC 500 μAが基準である。

誤り。500 μAはBF形装着部の患者漏れ電流(交流)における単一故障状態(SFC)の許容値であり、正常状態の値ではない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

医用電気機器の漏れ電流の許容値は JIS T 0601-1(IEC 60601-1)で規定され、装着部の分類(B/BF/CF)と機器状態(正常状態:NC、単一故障状態:SFC)によって異なる。特に心臓へ直接適用されるCF形装着部では、患者に流れ得る電流に最も厳しい基準が適用され、患者漏れ電流(測定回路III)や患者補助(測定)電流は SFC で $0.05\,\text{mA}$ が上限となる。一方、接地漏れ電流や外装漏れ電流、B/BF形装着部の患者関連電流などの多くは SFC で $0.5\,\text{mA}$ が上限である。したがって、許容値が $0.05\,\text{mA}$ となるのは CF形装着部の単一故障状態における患者漏れ電流(III)である。

選択肢別解説

誤り。接地漏れ電流(保護接地への漏れ)は、医用電気機器(クラスI)の正常状態でおおむね $0.5\,\text{mA}$ が上限とされる。B形装着部の有無は接地漏れ電流の基準値に本質的影響を与えず、$0.05\,\text{mA}$ ではない。

誤り。B形装着部の患者漏れ電流I(交流)の上限は単一故障状態で $0.5\,\text{mA}$。$0.05\,\text{mA}$ はCF形装着部に適用される最も厳しい値であり、B形には該当しない。

誤り。BF形装着部の患者測定(補助)電流(交流)は、単一故障状態で $0.5\,\text{mA}$ が許容上限。$0.05\,\text{mA}$ はCF形に対する基準値である。

誤り。外装漏れ電流(筐体接触電流)は、単一故障状態で一般に $0.5\,\text{mA}$ が上限。CF形装着部の有無にかかわらず、外装漏れ電流の許容値は $0.05\,\text{mA}$ ではない。

正しい。CF形装着部(心臓へ直接適用)の患者漏れ電流IIIは、単一故障状態で最も厳しい $0.05\,\text{mA}$ が許容上限と定められている(交流・直流ともに同値)。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

漏れ電流の許容値や評価条件はJIS T 0601-1(IEC 60601-1)に基づく。評価は正常状態(NC)と単一故障状態(SFC)で行い、装着部の形別(B/BF/CF)により患者関連の許容値が異なる。患者漏れ電流I(フローティング装着部:BF・CF)ではSFCの許容値は概ねNCの10倍程度に緩和される(例:BF形 0.1 mA→1.0 mA、CF形 0.01 mA→0.1 mA)。患者漏れ電流IIはフローティングされていないB形装着部に関する規定であり、BF・CFには適用されない。一方、患者測定電流(特に直流)は電気分解等の生体影響を考慮して、BF形とCF形で同一の厳しい上限が適用される(例:NC 0.01 mA、SFC 0.05 mA)。接地漏れ電流はNC 0.5 mA、SFC 1.0 mAとされ、SFCはNCの2倍である。接地漏れ電流に対するSFCの試験条件には、電源導線(LまたはN)の1本断線、保護接地線断線、電源電圧異常などが含まれる。以上より、設問の正答は3と4である。

選択肢別解説

誤り。患者漏れ電流I(フローティング装着部:BF・CF)では、単一故障状態の許容値は正常状態の約10倍に緩和されるのが基準である(例:BF形 0.1 mA→1.0 mA、CF形 0.01 mA→0.1 mA)。「2倍」ではない。

誤り。患者漏れ電流IIはフローティングされていないB形装着部の単一故障状態で規定されるもので、BF形やCF形では規定されない。

正しい。患者測定電流の直流の許容値は、電気分解などの生体影響を考慮して形別にかかわらず同一の厳しい上限が適用されるため、BF形とCF形で同じ(例:正常状態 0.01 mA、単一故障状態 0.05 mA)。

正しい。接地漏れ電流に対する単一故障状態の試験条件には、電源導線(LまたはN)の1本断線が含まれる(ほかに保護接地線断線や電源電圧異常等もある)。設問はその一つを述べており正しい。

誤り。接地漏れ電流の許容値は、正常状態 0.5 mA、単一故障状態 1.0 mAであり、SFCはNCの2倍である。「5倍」ではない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

JIS T 0601-1(医用電気機器の一般安全要求事項)に基づく保護接地回路抵抗の測定(電圧降下法)では、試験電流は「定格電流の1.5倍」と「25 A」のうち大きい方を5~10秒間流す。定格10 Aの場合、1.5倍は15 Aであり25 Aの方が大きいので、用いる電流は25 Aとなる。よって抵抗はオームの法則より、$R=\frac{V}{I}=\frac{1.5\,\text{V}}{25\,\text{A}}=0.06\,\Omega=60\,\text{m}\Omega$。したがって正解は60 mΩである。

選択肢別解説

正しい。規格により試験電流は25 Aを用いるため、$R=\frac{1.5}{25}=0.06\,\Omega=60\,\text{m}\Omega$。

誤り。規格電流(25 A)で計算すると$R=60\,\text{m}\Omega$であり、75 mΩにはならない。測定電流の設定を誤っている。

誤り。$1.5\,\text{V}/15\,\text{A}=0.10\,\Omega=100\,\text{m}\Omega$は「定格の1.5倍(15 A)」のみを用いた計算結果で、規格では25 Aと比較して大きい方(本例は25 A)を用いるため不適切。

誤り。規格電流(25 A)で計算した抵抗値は60 mΩであり、120 mΩとは一致しない。

誤り。$1.5\,\text{V}/10\,\text{A}=0.15\,\Omega=150\,\text{m}\Omega$は定格電流10 Aをそのまま用いた計算で、規格が要求する試験電流(25 A)ではない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

JIS T 0601-1(IEC 60601-1)の保護接地導通試験では、着脱可能な電源コード内の保護接地線のインピーダンス(抵抗)の許容値はおおむね 0.1 \Omega(100 m\Omega)以下とされる。電圧降下法では保護接地回路に試験電流を流し、そのときの電圧降下を測ってオームの法則で抵抗を評価する。試験電流は「25 \text{ A}」または「定格電流の1.5倍」のうち大きい方を用いる。本設問は定格 10 \text{ A} なので 1.5倍は 15 \text{ A}、したがって 25 \text{ A} を採用する。許容インピーダンス内での電圧降下の上限は $V=I\times R=25\,\text{A}\times 0.1\,\Omega=2.5\,\text{V}$ となる。よって上限は 2.5 V。

選択肢別解説

$0 V は抵抗が完全に 0 \Omega の場合であり、許容値内の上限ではない。JIS の許容抵抗 0.1 \Omega と試験電流 25 \t\text{ A} から上限電圧降下は 2.5 V となるため不適切。$

$1.5 V は定格 10 \t\text{ A} の 1.5倍(15 \t\text{ A})に 0.1 \Omega を掛けた値に相当するが、試験電流は 25 \t\text{ A} または 1.5倍の大きい方(本件では 25 \t\text{ A})を用いるため、上限値としては小さすぎて不適切。$

$2.0 V は許容抵抗 0.1 \Omega と 20 \t\text{ A} を仮定した場合の値だが、規格上の試験電流は本件では 25 \t\text{ A} を用いるため、上限は 2.5 V となる。よって不適切。$

正解。着脱可能な保護接地線の許容抵抗 0.1 \Omega と、規格で定める試験電流 25 \text{ A}(定格 10 \text{ A} の 1.5倍=15 \text{ A} よりも大きい方)により、$V=I\times R=25\,\text{A}\times 0.1\,\Omega=2.5\,\text{V}$。

$3 V は許容抵抗 0.1 \Omega としても試験電流 25 \t\text{ A} では到達しない値で、許容上限(2.5 V)を超えており不適切。$

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

本問はJIS T 0601-1(IEC 60601-1)に基づく医療機器の電気的安全点検の基本を問う。保護接地線は緑・黄の縞で識別する。接地漏れ電流は電源の正逆極性で測定し、最大値を採用する。保護接地の抵抗は、着脱可能な電源コード内のPE導体は原則 $0.1 \Omega$ 以下、機器全体(医用プラグの接地ピンから外装など)で $0.2 \Omega$ 以下が目安である。患者漏れ電流の試験では、患者装着部に商用電圧相当を直接印加するのは「患者漏れ電流III(mains on applied part)」であり、「患者漏れ電流I」は通常運用下で装着部と大地間に流れる電流の測定である。保護接地線の“日常点検”は現場の簡易確認として導通試験で十分だが、定期点検・受入点検では規格に則った低抵抗測定(大電流法等)が必要となる。

選択肢別解説

正しい。JIS T 0601-1では保護接地線(PE)の識別色は全長にわたる緑・黄の縞と規定され、単色の緑や黄は不可である。現場点検でも外観でこの配色を確認する。

正しい。接地漏れ電流は電源極性(正極性・逆極性)を切り換えて測定し、より大きい値を機器の接地漏れ電流として採用する。これは電源入力部のノイズフィルタ容量などの非対称性により漏れ電流が極性で変化するためである。

誤り。着脱可能な電源コード内の保護接地線の抵抗限度は通常 $0.1 \Omega$ 以下が基準であり、$0.2 \Omega$ は機器全体(接地ピンから外装まで)の上限として用いられる。したがって「0.2 \Omega 以内」はコード単体の基準としては不適切。

誤り。患者装着部に約100 Vを直接印加して測る試験は「患者漏れ電流III(mains on applied part)」であり、「患者漏れ電流I」は電源を通常印加した状態で装着部と大地間に流れる電流を測定する試験である。

正しい。日常点検(運用前の簡易確認)としては、市販テスタの導通チェックで保護接地の連続性を確認すれば実務上は十分とされる。ただし、定期点検・受入点検では規格に従い大電流法等で保護接地抵抗を定量測定し、所定値内(例:コード内 $\leq 0.1 \Omega$、機器全体 $\leq 0.2 \Omega$)であることを確認する必要がある。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

医用電気機器の漏れ電流は JIS T 0601-1(IEC 60601-1)で許容値が規定される。代表値として、外装(エンクロージャ)漏れ電流は装着部(B・BF・CF)の種類によらず正常状態で0.1 mA、単一故障状態で0.5 mAが上限である。接地漏れ電流は正常状態と単一故障状態で概ね2倍関係(例:0.5 mA→1.0 mA)であり、「10倍」にはならない。CF形装着部の患者漏れ電流は、交流と直流で同一の上限が設定され、患者漏れ電流-I/-IIIともに正常状態で0.01 mA、単一故障状態で0.05 mAが広く用いられる基準である。これらを踏まえると、外装漏れ電流に関する記述(選択肢2)は適切であり、他の選択肢は規格値や定義と整合しない。

選択肢別解説

誤り。接地漏れ電流の許容値は、正常状態と単一故障状態で概ね2倍関係に設定される(例:正常状態 0.5 mA、単一故障状態 1.0 mA)。「10倍」にはならない。

正しい。外装(エンクロージャ)漏れ電流の許容値は装着部の種類(B・BF・CF)によらず、正常状態で0.1 mA、単一故障状態で0.5 mAとされる。よって記述どおりである。

誤り。CF形装着部の患者漏れ電流-Iにおける交流と直流の許容値は同一に設定されており、「交流が直流の10倍」にはならない。代表値は正常状態で0.01 mA、単一故障状態で0.05 mA(交流・直流同一)である。

誤り。患者漏れ電流-IIはB形装着部の単一故障状態で定義される測定条件であり、BF形ではない(B形のSFCで許容値 5.0 mA が代表的)。

記述自体は規格の代表値と一致する(CF形装着部の患者漏れ電流-IIIは正常状態で0.01 mA、単一故障状態で0.05 mA)。したがって内容としては正しい。ただし本データの正誤フラグとは矛盾しており、データ不整合の可能性がある。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

医用電気機器の漏れ電流等の許容値はJIS T 0601-1(IEC 60601-1)に基づく。正常状態における「10 µA」となる代表は、CF形装着部の患者測定電流(交流)、および直流の患者関連電流(患者漏れ電流・患者測定電流)である。直流では電気分解による組織障害を防ぐ目的から許容値が厳しく設定され、B形/BF形/CF形いずれでも10 µAとなる。一方、接触電流の正常状態は100 µA、CF形装着部の合計患者漏れ電流(交流)の正常状態は50 µAであり、これらは10 µAではない。従って、本問の該当は選択肢2・3・4となる。

選択肢別解説

不適。接触電流(正常状態)の許容値は10 µAではなく100 µAである。したがって設問条件の「10 µA」には該当しない。

適切。CF形装着部の患者測定電流(交流)の正常状態の許容値は10 µAである。CFは最も厳しい分類で、交流でも10 µAに制限される。

適切。BF形装着部の患者漏れ電流(直流)の正常状態の許容値は10 µAである。直流は電気分解の危険から交流の1/10程度に厳格化され、B/BF/CFいずれでも10 µAとなる。

適切。BF形装着部の患者測定電流(直流)の正常状態の許容値は10 µAである。直流の患者測定電流は分類にかかわらず10 µAに制限される。

不適。CF形装着部の合計患者漏れ電流(交流)の正常状態の許容値は50 µAであり、10 µAではない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

医用電気機器の電気的安全点検は、JIS T 0601-1(IEC 60601-1)に準拠して行う。接地漏れ電流や外装漏れ電流は、電源プラグの正極性・逆極性の双方で測定し、得られた最大値を評価に用いる。絶縁外装であっても10×20 cm程度の金属箔を密着させて外装漏れ電流を評価する。患者関連では、B形装着部では患者漏れ電流III(装着部に商用電源電圧が重畳した場合の試験)は対象外で、IIIはF形(BF/CF)で評価する。患者測定電流(患者補助電流)は装着部間で流れる意図された微小電流で、測定は装着部の任意の2端子間、または1端子と他の全端子を一括接続した点との間について全組合せで実施する。定格電力は連続して負荷できる最大電力であり、平均消費電力ではない。

選択肢別解説

誤り。接地漏れ電流は電源プラグの正極性・逆極性の双方で測定し、最大値を採用する(必要に応じ単一故障条件も評価)。正極性のみで最大値を決めるのは不適切。

誤り。外装が絶縁材料でも外装漏れ電流の評価は必要で、外装表面に約10×20 cmの金属箔を密着させて測定するのが規定手順。『測定不要』は誤り。

正しい。患者漏れ電流IIIは装着部に商用電源電圧が重畳した場合の評価で、対象はF形装着部(BF/CF)。B形装着部ではIIIの測定は規定されない。

正しい。患者測定電流(患者補助電流)は装着部間で流れる意図された微小電流で、測定は装着部の2本のリード線(任意の二端子)間に測定回路を接続して行う(または1端子対その他全端子一括の組合せ)。多端子機器では全組合せを評価する。

誤り。定格電力は定格周囲条件で連続的に負荷できる最大電力を指す定格値であり、『通常出力時の平均消費電力』ではない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

保護接地の連続性(接地抵抗)は、JIS T 0601-1(IEC 60601-1)で規定されている。着脱式ではない電源コードをもつ医用電気機器では、電源プラグの接地ピンから保護接地された金属外装(アクセス可能導電部)までの抵抗値は0.2 Ω以下と定められている。これは万一の漏電時に十分な故障電流を確保し、外装の電位上昇を抑えるための要求である。一方、着脱式(機器側に電源インレットを有する)機器では、より厳しい0.1 Ω以下が適用されることが多い。測定は規格で定められた試験電流を流し、電圧降下法で算出する。以上より、規定値は0.2 Ω以下が正しい。

選択肢別解説

0.1 Ωは着脱式の電源インレットを備える機器に適用されるより厳しい基準であり、本問の「着脱式ではない電源コード」をもつ機器の規定値ではないため不適切。

正しい。JIS T 0601-1において、着脱式ではない電源コードをもつ機器の電源プラグ接地ピンから金属外装までの保護接地抵抗は0.2 Ω以下と規定されている。

0.5 Ωは規定値(0.2 Ω以下)を超えており、保護接地の連続性要求を満たさないため不適切。

1 Ωは規定値(0.2 Ω以下)を大きく超えており、保護接地の連続性要求に適合しないため不適切。

2 Ωは規定値(0.2 Ω以下)を大幅に超えており、保護接地として不適切。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。